基礎講座ー消費期限・賞味期限

消費期限や賞味期限の設定に関する基礎事項を習得するためのコーナーである。

消費期限設定を誤らないために —— 測定結果に潜む『不確かさ』の理解

食品企業にとって、消費期限の延長はSDGsやフードロス削減の観点からも避けて通れない課題である。政府や業界団体からもフードロス削減に向けた具体的な指針が示される中、品質管理担当者は科学的なデータに基づいた厳密な判断を求められている。

しかし、測定結果には必ずばらつきが存在する。基準値をわずかに下回ったからといって、本当に安全と言えるのか。標準偏差、拡張不確かさ、相対標準不確かさ――これらを理解せずに基準値クリアを判断することは、消費期限の設定や延長において重大なリスクにつながりかねない。

本稿では、基準値判定における「測定の不確かさ」をどう捉えるべきかを解説し、平均、標準偏差、拡張不確かさ、相対標準不確かさといった基本概念をシンプルな事例で紹介する。さらに、消費期限設定への応用を視野に、現場で活用できる実践的な視点を提示する。

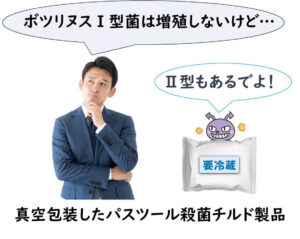

パスツール殺菌の盲点:ボツリヌスⅡ型菌リスクを見落としていませんか?

63℃30分や75℃1分といったパスツール殺菌条件は、サルモネラやリステリアなど多くの食中毒菌を効果的に殺滅する。しかし、この加熱条件では芽胞を形成するボツリヌスⅡ型菌は死滅せず、Ⅰ型菌と異なり冷蔵庫内(3〜8℃)でも増殖が可能であるため、真空包装やガス置換包装食品では冷蔵保存中にもリスクが残る。この事実は、品質管理担当者にとって意外な盲点である。英国では、このリスクを背景に「10日ルール」が定められ、消費期限とリスク管理が体系的に運用されている。本稿では、英国食品基準庁(FSA)の最新ガイドライン(2020年改訂版)をもとに、ボツリヌスⅡ型菌リスクとその管理方法を解説する。

消費期限切れ食品の法的扱い:日本とEUの違いを解説

食品のラベルに記載されている「賞味期限」と「消費期限」。これらの違いや、期限を超えた商品の法的な取り扱いはどうなるのか?特に、消費期限は微生物学的な安全性を基に設定されており、期限を超えるとその安全性は保証されないとされている。しかし、実際には消費期限を超えた食品の販売や加工材料としての使用は違法なのだろうか?この記事では、日本とEU諸国の法的な位置づけの違いを中心に、消費期限切れ食品の法的扱いについて詳しく解説する。