■ 食品微生物の基礎講座

食品微生物学の入門者へむけての基礎講座です。基礎講座全体の目次については、ブログのタブの【全ブログ記事目次】で基礎講座全体の記事目次を確認ください。

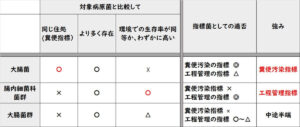

大腸菌、大腸菌群、腸内細菌科菌群ー食品製造工程・製品での望ましい指標菌の在り方を整理すると

大腸菌、大腸菌群、腸内細菌科菌群は、食品及びその製造環境における重要な衛生指標菌とされる。それぞれには衛生指標菌としての特有の特性と意義がある。大腸菌と大腸菌群の違いはある程度理解されているかもしれないが、腸内細菌科菌群を含めたこれらの細菌が持つ特徴、それらの利点や欠点を深く理解している食品微生物学入門者は意外と少ない。この記事では、食品製造および製品検査におけるこれらの指標菌の役割とその違いに焦点を当て、明確に整理し、理解を深めることを目指す。

絡み合う規則の迷宮!米国食品の微生物基準を解き明かす

世界には『コーデックス食品基準委員会』による国際標準が存在し、多くの国々がこれを基に自国の食品安全基準を設定している。特にEUでは、これをさらに発展させて統一されたEU基準を設定している。日本も、食品衛生法に基づく明確な基準を適用している。一方で、米国では独自のアプローチを採用しており、法的拘束力を持つ連邦法の規定は限られている。その代わりに、「民生品目記述票(CID)」などの政府調達における品質基準やFDAのガイダンス文書などを中心にしたシステムが採用されている。この記事では、米国独自の食品微生物規格の構造の説明と、それがどのように適用されているのかを、分かりやすく解説する。読み進めることで、食品微生物学入門者の読者にとって、米国の食品安全規格の世界とその理由を理解できるようになるだろう。

初心者向け: ISO法による大腸菌検査の酵素基質培地法 - シンプルに解説

EUでは食品中の大腸菌の検査に、酵素基質培地法が一般的に採用されている。日本の食品業界でもこの方法に注目が集まり、多くの企業が自主検査に導入している。では、培地の選び方や培養温度は?本記事では、国際的に認知されたISO標準法に基づく大腸菌の検査手法を詳しく解説する。

食品微生物学入門者のためのガイド:コーデックス、ISO、EU/米国規則の理解と位置づけ

新入社員や食品微生物学の初学者が直面する最初の課題の一つは、コーデックス、ISO、EU規則、FDAやBAMなど、食品安全に関わるさまざまな国際的な規則とその複雑な関係性の理解だ。これらのキーワードの意味と、それらが食品微生物安全においてどのように組み合わさり、相互にどのような役割を果たしているのかを把握するのは、多くの入門者にとってはとても難しい挑戦となる。しかし、心配は無用だ。この記事では、コーデックスやISOなどの国際規則と、EUや米国のような地域規則との間の独特な関係に光を当て、例え話を交えながら、入門者がこれらの位置づけを理解しやすくするための説明を行う。

消費期限切れ食品の法的扱い:日本とEUの違いを解説

食品のラベルに記載されている「賞味期限」と「消費期限」。これらの違いや、期限を超えた商品の法的な取り扱いはどうなるのか?特に、消費期限は微生物学的な安全性を基に設定されており、期限を超えるとその安全性は保証されないとされている。しかし、実際には消費期限を超えた食品の販売や加工材料としての使用は違法なのだろうか?この記事では、日本とEU諸国の法的な位置づけの違いを中心に、消費期限切れ食品の法的扱いについて詳しく解説する。

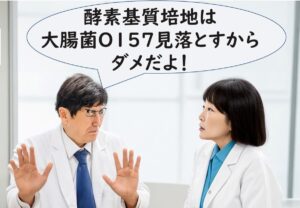

大腸菌の酵素基質培地:その本当の役割とは?

日本における食品安全規制では、糞便系大腸菌群(E.coli、ブロック体)の検査に関する規格基準が設定されている。以前、サイエンスフォーラムで実施した食品微生物学入門講座の受講生と個別質疑を行っている際に、この会社の日常的な自主検査において、糞便系大腸菌群の検査(E.coli、ブロック体)から、β-グルクロニダーゼ活性を用いた酵素基質培地に切り替えたいと上司に話したところ、この培地では、大腸菌O157がカバーできていないのでダメだと言われたという経験を私に話されたことがある。この記事では、本当にそうなのか?このような理解の仕方が見落としている盲点について解説し、また、改めて、指標菌培地としての酵素基質培地の役割を整理してみたい。

EUにおける食品工場の環境モニタリングのための統一プロトコル(リステリア菌)

食品製造工場の環境モニタリングには、ISO規格に具体的なプロトコルが提示されていない。しかし、実際の現場でモニタリングを行う際には、具体的なプロトコルの存在が便利である。そこで、EUの専門家たちは2012年に、特に重要なリステリア菌に対して統一プロトコルの策定に取り組んだ。本記事では、このプロトコルの内容を詳しく紹介する。なお、本記事はリステリア菌に焦点を当てているが、食品工場での微生物サンプリング方法の基本を提供しているため、食品微生物学の初心者にとっても、是非、目を通していただきたい内容となっている。

食品工場の清浄度管理に役立つATP試験とは? わかりやすく解説!

食品工場で洗浄殺菌後に清浄度を確認する方法としてATP試験は効果的な手法である。この記事では、ATP試験の基本概念について、わかりやすく解説する。

人間と微生物、負け組同士の戦いに関する学問が食品微生物学 - 宇宙人は植物を尊敬し、人間も微生物も相手にしていない?

本記事では、食品微生物学や微生物学の入門者に対して、食中毒菌や腐敗細菌と人間との関係について解説する。人間も微生物も、恒星エネルギーの利用の観点でみれば、植物に対しての負け組である。植物と異なり、太陽エネルギーを化学エネルギーに変換できないからだ。宇宙人から見れば、植物こそがが尊敬すべき生命体であり、人間と微生物については、どちらも似たり寄ったりの下等生物と見なしているかもしれない。すなわち、食品微生物学とはエネルギーの観点から見た地球生物学における負け組同士の戦いに関する学問と捉えることもできる。

食品工場衛生管理における微生物検査ー環境モニタリングの重要性

食品製造工場では、HACCPに加えて、食品製造工場の環境微生物モニタリング(Environmental monitoring program; EMPプログラム)が不可欠となる。HACCPの運用だけでは微生物による食中毒事故を防げないことが、これまでの多くの食中毒事例やリコール事例から示されているからだ。この記事では、食品製造工場環境の微生物モニタリングの基礎について解説する。