リステリア

リステリア関連の論文です

冷凍野菜に潜む危険: スイートコーンとリステリア事件

国際的にリステリア・モノサイトゲネスに関する厳格な規格基準が設定されているのは、消費者が加熱せずにそのまま食べる「Ready to Eat: RTE」食品に限定されています。例えば、冷凍野菜や生鮮野菜のように加熱調理を前提としている食品については、原則として規制の範囲外です。しかし、最近では韓国や中国から輸出されたエノキダケのように、本来は加熱・調理を目的とした食材でも、消費者が生で食べたために食中毒が発生する事例が見られ、これらの食材に対してカナダや米国で厳しい規制がかけられ始めています。この記事では、2015年から2018年にかけて欧州で発生した冷凍スイートコーンによるリステリアの大規模な食中毒事件の概要を紹介し、RTE食品ではない冷凍野菜におけるリステリアリスクの問題に焦点を当てます。

スペインでもリステリア食中毒の増加:高齢化社会の新たな挑戦

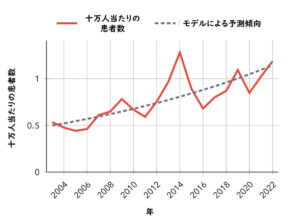

以前、スウェーデンでリステリア食中毒が高齢化社会に伴い増加していることを紹介しました。本記事では、スペインに関しても同様の報告が2024年に出版されていますので紹介します。2001年から2021年までの過去20年間におけるスペインでのリステリア症感染者数およびその患者の内訳について、詳細な統計データが収集されました。その結果、過去20年間でリステリア症患者は増加傾向にあることが確認されました。特に注目すべきは、妊婦や健康な人の患者数に比べて、高齢者および基礎疾患を持つ患者数の増加が顕著である点です。スペインも他のEU諸国と同様に高齢化が進んでおり、高齢化に伴ってリステリア症のリスクがますます高まっているようです。

米国FDAがリステリア・モノサイトゲネスではなくリステリア属菌の環境モニタリングを推奨する理由とは?

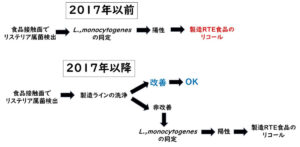

食品製造工場における環境モニタリングプログラムでは、Listeria monocytogenesの検出が重要視されています。しかし、米国FDAのガイドラインでは、まずリステリア属菌を指標菌としてモニタリングを行うことで十分な効果が得られるとされています。本記事では、リステリア属菌のモニタリングが推奨される理由と、米国における具体的な事情について詳しく解説します。

スウェーデンにおけるリステリア食中毒の増加:高齢化社会の新たな挑戦

高齢化が進む日本では、免疫力の低下した人々が増加しており、リステリアによる食中毒のリスクが高まっています。この問題は日本に限らず、ヨーロッパ各国でも共通しており、特にスウェーデンでのリステリア食中毒の増加傾向が顕著にな […]

仙台市のリステリア症18例解析: 世界的なデータベースとの比較

日本におけるリステリア症では、原因食品が特定された食中毒事例は1例に限られますが、原因食品不明のリステリア症の患者は病院でしばしば発生しています。仙台市も例外ではなく、2006年から2019年までの13年間に仙台市内の病院で報告された18例のリステリア症患者のゲノムを世界のデータベースと比較した結果、食品や重篤な症状の原因となるリステリア菌株と、仙台の臨床株との間には密接な関係があることが判明しました。

中国食品微生物規格の一大転換:リステリア規格、幅広い"Ready to Eat"対応へ

米国やEUでは「Ready to Eat」食品全てにリステリア・モノサイトゲネスの規格基準が設定されているのに対し、日本は生ハムやチーズに限定されています。では、北東アジアの隣国、中国はどうなのでしょうか?実は、中国でもこれまでは、肉製品に限定された規格でしたが、2021年の大幅な微生物規格改正により、水産、野菜・果実、飲料など、広範な「Ready to Eat」食品でリステリアに対する微生物規格基準を導入しました。本記事で、その舞台裏を詳しく探ります。

工場環境モニタリング指標として大腸菌群や一般生菌数はリステリア・モノサイトゲネスの代用になるか?

食品製造工場ラインでのリステリア検査において、代わりに一般生菌数や大腸菌群検査などを使用することはできないか、と考える品質管理担当者は多いかもしれません。しかし、実際に行われた検証結果によると、大腸菌や一般生菌数の検査結果とリステリア菌の検査結果は一致せず、これらの検査では代用することができないことが明らかになりました。本記事では、この問題を詳しく検証した論文を紹介します。リステリア検査の重要性とその正確性について理解するために、ぜひお読みください。

北京の病院で明らかになった妊婦のリステリア症の実態: 2013年~2018年の調査結果

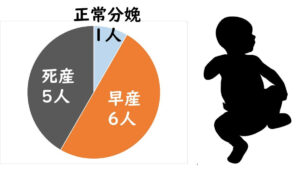

リステリア症は妊娠中の母親と胎児に重大な健康リスクをもたらすことがありますが、中国での妊婦のリステリア症の発生状況については十分に認識されていません。この記事では、北京産科婦人科病院で2013年から2018年の6年間に確認された妊婦のリステリア症例数について報告した、李博士率いる首都医科大学北京産科婦人科病院の研究チームの論文を紹介します。この研究は、中国でのリステリア症の実態を理解するための重要な一歩となります。

スモークサーモンのリステリア増殖を抑える方法とは?サーモン寿司にも注意が必要な理由

スモークサーモンによるリステリア食中毒は、特にEUで頻発している問題です。しかし、サーモン加工工場でのリステリア菌の二次汚染を完全に防ぐことは困難です。そこで、流通段階でのリステリア増殖を抑制する方法が求められています。本記事では、スイスのチューリッヒ大学のエイチェール博士が提案する、高濃度(30%)の乳酸ナトリウム(NaL)を冷製スモークサーモンに注入する方法を紹介します。さらに、サーモン寿司においてもリステリアに注意が必要な理由を解説します。

ナイシンと有機酸の組み合わせでリステリア菌を制御!調理済み食品の安全性を向上させる方法

リステリア菌は食品工場での混入リスクが高いことで知られていますが、本菌は食品製造工場でバイオフィルムを形成しやすく、調理済み食品(RTE)製品への混入の完全防止は必ずしも容易ではありません。そこで米国で注目されているのが、流通段階でのナイシンと有機酸を組み合わせた制御方法です。本記事では、この方法が調理済み食品のリステリア菌制御にどのように役立つかを解説します。RTE製品の安全性を高めるために、ぜひ一読してみてください。