日本の食品微生物規格は遅れがち? では、食中毒発生率は?新着!!

これまでの記事では、日本の食品微生物規格がHACCP導入後も昭和期の製品検査型の枠組みを引きずっていること、そしてEUではHACCPに連動したリスクベースの規格が確立されていることを紹介してきた。

制度の整備状況だけを見れば、日本は国際的に大きく遅れているように映る。

しかし、2023年の最新データをもとに実際の食中毒発生率を比較してみると、むしろ日本の方がEUよりも低いという興味深い結果が見えてきた。

本記事では、その背景にある構造的・制度的な違いを再確認しつつ、「制度の遅れ」と「統計上のリスク低さ」がなぜ同居しているのかを考察していく。

サルモネラ症、腸管出血性大腸菌感染症(STEC)、リステリア症を中心に、100万人あたりの発生率を比較し、補足としてカンピロバクター症のデータも取り上げる。

制度の優劣は、そのままリスクの大小に結びつくのか?――その答えを、データから読み解く。

HACCPを導入しても日本の微生物規格はこのままでいいのか?—昭和の基準を残したまま制度が機能するのかを問う

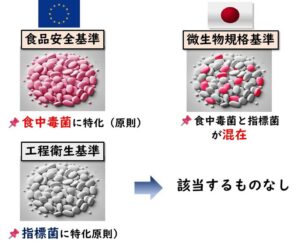

以前の記事(シリーズ第2弾、3弾)で紹介したように、EUでは2005年にHACCPを制度の中核に据えた際、各国にバラバラに存在していた微生物規格基準を整理し、病原菌に特化したシンプルな食品安全基準へと再構成した。

一方、日本では2021年にHACCP制度が義務化されたものの、それに合わせた微生物規格基準の見直しは行われず、依然として昭和期に設計された基準がそのまま残されている。

本記事では、HACCP制度だけが導入され、基準が取り残されたという構造的な問題点について、改めて整理しておきたい。その背景や理由を追及するのではなく、現在の制度がどうなっているのか、どこに論理的なズレがあるのかを明確にしておくことが目的である。

日本に工程衛生基準は必要か?HACCP運用とのバランスを考える― EU食品微生物基準シリーズ第4弾

日本では2021年6月にHACCPが完全義務化されたが、工程衛生基準のような補助的な仕組みは導入されていない。一方、EUではHACCPの補助的な手段として「工程衛生基準」を活用し、全体の衛生管理を補完している。では、日本も工程衛生基準を導入すべきなのか?それとも、HACCPのみで管理を続けるべきなのか?本記事では、日本のHACCP運用の現状と課題を整理し、工程衛生基準の導入が日本の食品業界にとって有益かどうかを考察する。

今週のブログ更新について

この状況をご理解いただき、ご了承いただけますと幸いです。皆様の温かいサポートに感謝し、引き続き当ブログをよろしくお願いいたします。

敬具

東京海洋大学名誉教授 木村 凡

HACCPは検査と規格を不要にするのか? 理想と現実の構造整理 ― EU食品微生物基準シリーズ第3弾

これまでのシリーズでは、EUの食品安全法体系が「食品安全の基本法」から「衛生パッケージ」、そして「微生物基準規則」へと明確に構造化されていることを見てきた。また、EUでは食品安全基準を病原菌に限定してスリム化し、同時に工程衛生基準という枠組みを新たに設けたことも確認した。

では、なぜEUはこのような制度設計を選んだのか?

その背景には、「HACCPが理想通りに機能すれば、最終製品の微生物検査や規格基準は不要となる」という根本的な思想がある。しかし現実には、HACCPだけでは完全に制御できない製品や工程が数多く存在する。

今回の記事では、EUの制度構造を支えるこの「HACCP万能論」とその限界に注目し、検査との関係性を具体例を交えて検討する。

結論を先に述べれば、HACCPと検査は補完関係のようで、どちらも完全には頼れないという構造的なジレンマが存在する。この曖昧な補完関係を見通すことで、EUの制度設計が持つ深層的な意味、そして日本の制度との対比におけるヒントが得られるはずである。

なぜEUでは指標菌を食品安全基準から外したのか?日本の微生物規格との違いを解説― EU食品微生物基準シリーズ第2弾 ―

本記事は、先に掲載した「EUの食品微生物基準を理解する:食品安全基本法から微生物基準規則まで」に続くシリーズ第2弾である。

日本では、食品の微生物規格に一般生菌数や大腸菌群などの指標菌が含まれているのが一般的である。一方、EUでは食品安全基準の考え方が大きく異なっている。EUの食品安全基準は、食品中の微生物基準を食中毒菌(Salmonella、Listeria など)に特化させており、指標菌は「工程衛生基準」に分類されている。なぜEUではこのような基準が採用されているのか。そして、日本とEUの違いにはどのような意味があるのか。

本記事では、2004年のEU食品衛生パッケージの導入を振り返りつつ、「なぜEUは指標菌を食品安全基準から外したのか?」という問いに対し、構造的な背景から明快に解説する。この流れを把握することで、日本の微生物規格の現状と、今後のあるべき姿が浮かび上がってくるはずである。

冷凍野菜に潜む危険: スイートコーンとリステリア事件

国際的にリステリア・モノサイトゲネスに関する厳格な規格基準が設定されているのは、消費者が加熱せずにそのまま食べる「Ready to Eat: RTE」食品に限定されています。例えば、冷凍野菜や生鮮野菜のように加熱調理を前提としている食品については、原則として規制の範囲外です。しかし、最近では韓国や中国から輸出されたエノキダケのように、本来は加熱・調理を目的とした食材でも、消費者が生で食べたために食中毒が発生する事例が見られ、これらの食材に対してカナダや米国で厳しい規制がかけられ始めています。この記事では、2015年から2018年にかけて欧州で発生した冷凍スイートコーンによるリステリアの大規模な食中毒事件の概要を紹介し、RTE食品ではない冷凍野菜におけるリステリアリスクの問題に焦点を当てます。

米国の鶏肉サルモネラ規制、白紙撤回──三年間の流れはなぜ逆転したのか

2022年から始まった米国の鶏肉製品に対するサルモネラ規制強化の流れは、パン粉付き製品への基準適用を経て、生鶏肉全体へと拡大される予定でした。筆者もこれまでブログ記事で順次紹介してきましたが、2025年4月、米国農務省食品安全検査局(FSIS)は生鶏肉全体への新規制案を正式に撤回しました。業界からの反発が理由と説明されていますが、その背後には政権交代による食品安全政策の大きな転換が色濃く見え隠れしています。本稿では、この逆転劇の経緯と背景を整理し、日本企業の品質管理担当者にとっての示唆を考えたいと思います。

ゴールデンウィーク前後に伴うブログ更新のお休みについて

親愛なる読者の皆様へ、

いつも当ブログをご愛読いただき、心より感謝申し上げます。

4月28日(月)と5月5日(月)は、ゴールデンウィーク前後の休暇取得が多く見込まれることから、ブログの更新をお休みさせていただきます。

次回の更新は、5月12日(月)を予定しております。

皆様の温かいサポートに感謝し、引き続き当ブログをよろしくお願いいたします。

敬具

東京海洋大学名誉教授 木村 凡

今週のブログ更新について

この状況をご理解いただき、ご了承いただけますと幸いです。皆様の温かいサポートに感謝し、引き続き当ブログをよろしくお願いいたします。

敬具

東京海洋大学名誉教授 木村 凡