消費期限設定を誤らないために —— 測定結果に潜む『不確かさ』の理解

食品企業にとって、消費期限の延長はSDGsやフードロス削減の観点からも避けて通れない課題である。政府や業界団体からもフードロス削減に向けた具体的な指針が示される中、品質管理担当者は科学的なデータに基づいた厳密な判断を求められている。

しかし、測定結果には必ずばらつきが存在する。基準値をわずかに下回ったからといって、本当に安全と言えるのか。標準偏差、拡張不確かさ、相対標準不確かさ――これらを理解せずに基準値クリアを判断することは、消費期限の設定や延長において重大なリスクにつながりかねない。

本稿では、基準値判定における「測定の不確かさ」をどう捉えるべきかを解説し、平均、標準偏差、拡張不確かさ、相対標準不確かさといった基本概念をシンプルな事例で紹介する。さらに、消費期限設定への応用を視野に、現場で活用できる実践的な視点を提示する。

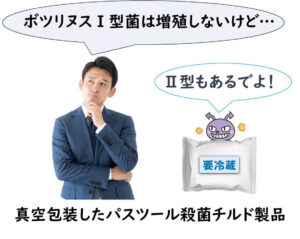

パスツール殺菌の盲点:ボツリヌスⅡ型菌リスクを見落としていませんか?

63℃30分や75℃1分といったパスツール殺菌条件は、サルモネラやリステリアなど多くの食中毒菌を効果的に殺滅する。しかし、この加熱条件では芽胞を形成するボツリヌスⅡ型菌は死滅せず、Ⅰ型菌と異なり冷蔵庫内(3〜8℃)でも増殖が可能であるため、真空包装やガス置換包装食品では冷蔵保存中にもリスクが残る。この事実は、品質管理担当者にとって意外な盲点である。英国では、このリスクを背景に「10日ルール」が定められ、消費期限とリスク管理が体系的に運用されている。本稿では、英国食品基準庁(FSA)の最新ガイドライン(2020年改訂版)をもとに、ボツリヌスⅡ型菌リスクとその管理方法を解説する。

エノキダケは生野菜なのに、なぜ米国でリコール?― EUとの違いから見える制度設計

米国では、韓国・中国産エノキダケ由来のリステリア食中毒(2020年/2022–23年)以降、州やFDAの検査により毎年のようにリコールが発生している。エノキダケは、日本や韓国、中国では加熱調理を前提とするのが一般的であ […]

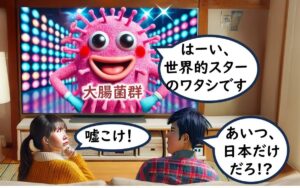

あれ?糞便系大腸菌群はどうなった?──三部作の続きとして

これまで、腸内細菌科菌群、大腸菌群、そして大腸菌(E. coli)という三つの指標菌について、EU、米国、日本の制度的な位置づけを比較してきた。読者から、こんな疑問が寄せられた。「日本では、糞便系大腸菌群(fecal coliforms)が規格基準に設定されている食品がいくつもあります。これは国際的にはどうなっているのですか?」日本では、大腸菌群や大腸菌と並んで、糞便系大腸菌群(行政用語としてはブロック体表記E.coli)が現場の“主役”として用いられている。本稿では、その糞便系大腸菌群について、国際的な制度上の位置づけを整理してみたい。

え、まだ出てる?──大腸菌群の“出演過多”と日本制度のリアル

EUではすでに“降板”、米国でも連邦法では乳製品などごく限られた分野に留まっている──。

そんな大腸菌群(Coliforms)が、なぜか日本ではいまも食品衛生の“現役スター”として、あらゆる場面で登場し続けている。本記事では、そうした日本独特の“配役状況”を紹介し、なぜこのような構造が維持されているのかを、制度と歴史の観点から簡潔に整理する。

※本記事では、「俳優」「出演」「舞台」などの比喩を用いながら、制度・運用の違いを視覚的に整理しています。制度的根拠や科学的背景は、各所で明記しています。

夏季リフレッシュ休暇を取らせていただきます(8月5日~8月19日)

勝手ながら、8月4日(月)は夏季リフレッシュ休暇、8月11日(月)はお盆休み、8月18日(月)も夏季リフレッシュ休暇を取らせていただき、ブログ更新をお休みさせていだきます。

8月25日(月)から記事更新再開します。

東京海洋大学名誉教授 木村 凡

EUとは異なる?米国における微生物指標菌の扱い──大腸菌群と大腸菌の立ち位置

前回の記事では、EUにおいて大腸菌(E. coli)が“主役の座”を降板し、腸内細菌科菌群が工程衛生において重要な役割を担っている様子を描いた。

では、米国ではどうだろうか?

実はそこには、日本でもおなじみの大腸菌群(Coliforms)が登場する。EUでは“完全引退”となったこの古株が、乳製品分野で今なお国家制度に裏付けられた現役俳優として活躍している。一方で、EUで主役だった腸内細菌科菌群(Enterobacteriaceae)は、米国では限定的な分野にのみ登場しており、制度的には「準レギュラー」の立場にある。

そして大腸菌(E. coli)は、病原性株を除けば“現場対応型の名バイプレイヤー”として多くの工程で信頼されている。

本記事では、EUとはまた異なる“米国版・食品衛生ドラマ”のキャスティング構造を解き明かす。

大腸菌はなぜ脇役に、大腸菌群はなぜ完全引退に?──EU衛生基準が導いたリスク指標の再構築

かつて食品微生物検査の主役の一つであった「大腸菌」や「大腸菌群」。だが今、EUの食品衛生管理の舞台では、以前ほどの頻繁な登場は見られない。食品安全基準という「本舞台」においては、大腸菌の役割は大きく縮小し、主な出演の場は特定の「特番枠」である二枚貝に限られている。一方、大腸菌群は制度全体から完全に姿を消した。また、工程衛生基準という「新しい番組」でも、大腸菌の出演機会は限定的である。本稿では、2005年にEUで施行された Regulation (EC) No 2073/2005 を出発点とするこの“配役交代”の背景にある制度と科学の視点を解説していく。