前回の記事では、EUにおいて大腸菌(E. coli)が“主役の座”を降板し、腸内細菌科菌群が工程衛生において重要な役割を担っている様子を描いた。

では、米国ではどうだろうか?

実はそこには、日本でもおなじみの大腸菌群(Coliforms)が登場する。EUでは“完全引退”となったこの古株が、乳製品分野で今なお国家制度に裏付けられた現役俳優として活躍している。一方で、EUで主役だった腸内細菌科菌群(Enterobacteriaceae)は、米国では限定的な分野にのみ登場しており、制度的には「準レギュラー」の立場にある。

そして大腸菌(E. coli)は、病原性株を除けば“現場対応型の名バイプレイヤー”として多くの工程で信頼されている。

本記事では、EUとはまた異なる“米国版・食品衛生ドラマ”のキャスティング構造を解き明かす。

※本記事では、「俳優」「舞台」「キャスティング」などの表現を比喩的に用い、微生物が制度・現場で果たす役割の違いを視覚的に捉えやすくしています。各菌の科学的・制度的な位置づけは、それぞれのセクションで具体的に示しています。

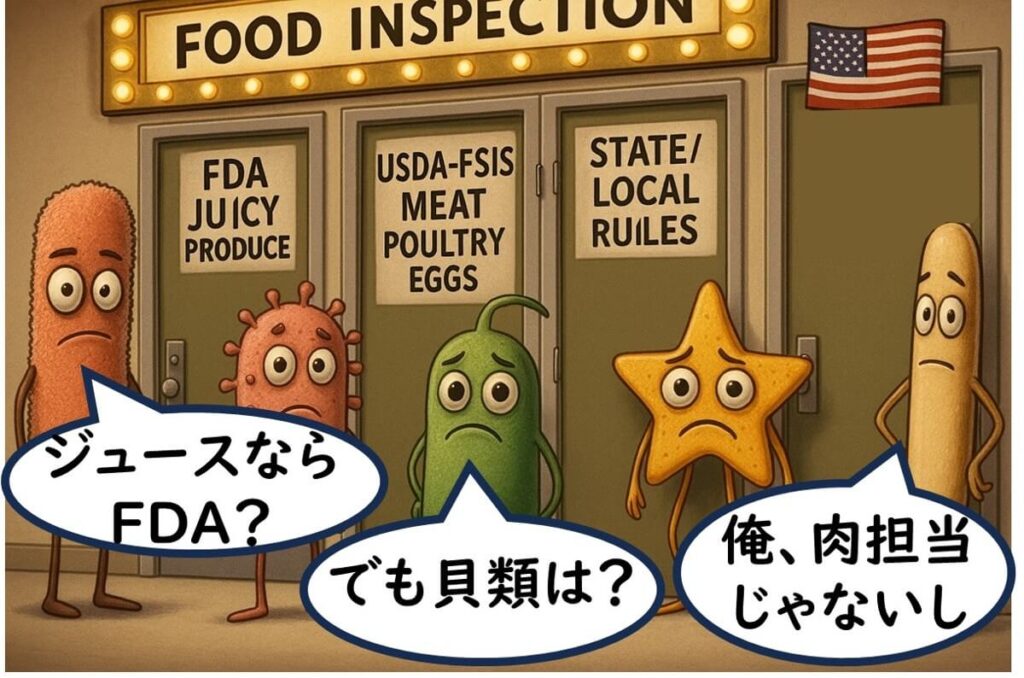

分権国家米国──制度が“配役”を変える

EUは統一された衛生基準(Reg. No 2073/2005)により、指標菌や病原菌の役割が明確に定義されている。対して、米国は「連邦・州・食品ごとの分権構造」を採用しており、どの微生物が起用されるかは一律ではない。

主な管轄機関の役割:

- FDA:乳製品・ジュース・野菜・加工食品など

- USDA-FSIS:食肉・家禽・卵製品など

- 各州保健局:独自の規則や運用を設定する場合もある

米国の制度は、あたかも“複数の劇場が並ぶ大通り”のようだ。 どの劇場にどの俳優(=微生物)が出演できるかは、ジャンル(=食品の種類)とプロデューサー(=管轄機関)によってバラバラに決められている。

EUのように一本の大劇場で「この菌にはこの役」と統一された脚本があるわけではない。 むしろ米国では、それぞれの現場が必要に応じてキャスティングを行うのが流儀だ。

同じ俳優(菌)であっても、「主演級」になることもあれば、「出番なし」で終わることもある。 この自由度こそが、米国流の“制度=配役”の決定的な個性といえる。

乳製品では主役級で現役──米国における大腸菌群の現在地

EUの舞台からは完全に引退した大腸菌群(Coliforms)。

しかし米国では、意外にもいまだに“制度的な出演枠”を維持している分野がある。

それが──乳製品という限られたジャンルだ。

たとえばこんな制度がある:

- 21 CFR 135.110(アイスクリーム):上限 10 CFU/g

- Pasteurized Milk Ordinance (PMO):検査指標として明記

こうした制度によって、大腸菌群は法的に契約の残る“ベテラン主演俳優”として、乳製品のステージには今も登場し続けている。

とはいえ──その“出番”はかなり限られている。

- 他の食品分野では、制度文書に名前すら出てこない

- 州法や業界慣行で任意採用される程度にとどまり、全国統一ルールにはなっていない

- 一部の専門家からは「時代遅れではないか」との声も上がっている

✅ 結論:

大腸菌群はかつて主役だった面影を残しつつも、いまや「乳製品限定の契約俳優」。

法律に守られた出演枠の中で、細々と現役を続けているにすぎない。

大腸菌──“静かに広がる出演枠”、実務で選ばれる本命俳優

制度(=表舞台)上では、EUと同様に、米国でも大腸菌(E. coli)の出番は限定的だ。EUではすでに工程衛生の主要指標から外されており、米国においても、全国レベルでの法令や統一ガイダンスにおいて、E. coli が主要な役割を担うケースは限られている。

しかし、米国では一部の食品分野や衛生管理の現場において、いまなおE. coli が実務レベルで採用されている。制度上の明文化がなくとも、「糞便由来汚染の明瞭な指標」としての信頼性、そして検出の容易さから、現場が選ぶ“運用しやすい菌”として一定の評価を保っている。

比喩的に言えば──

決して主役ではない。だが、必要な場面には呼ばれ、重要な役割を静かに果たしてきた存在。

それが、**米国におけるE. coli の“現在の出演状況”**だ。

🎬 主な“出演作”:

USDA-FSIS(食肉・家禽):

非病原性のE. coliを用いて、加工ラインの衛生状態をチェックする。

とくにO157:H7などのリスク管理の“代理指標”としての役割が大きい。

FDAガイダンス(ジュースやサラダ製品):

未殺菌製品では、糞便指標としてE. coliの「ゼロトレランス(不在)」が求められる。サラダやジュースのように加熱殺菌されない製品では、仮に糞便汚染があれば病原菌も一緒に摂取される可能性があり、そのまま口に入るリスクが高く、深刻な健康被害につながるおそれがあるからだ。

つまり「いないこと」が前提の“出演契約”だ。

🔬 なぜこの俳優が選ばれるのか?

制度に名前が書かれていなくても、現場が大腸菌(E. coli)を起用する理由は明確にある。

それは──糞便由来の明瞭な指標性と、検出の実用性にある。

たとえば、大腸菌群(Coliforms)は食品や環境由来の菌も広く含まれるため、検出されても「本当に糞便汚染かどうか」がはっきりしないことがある。

一方、E. coli はほぼ糞便由来に特化しており、「本物の衛生リスクが潜んでいる可能性が高い」ことを伝えてくれる菌として評価されている。

また、E. coli は検出方法が比較的安定しており、誤判定のリスクが少ない。FDA BAM(Bacteriological Analytical Manual)などの信頼できる試験法が確立されており、工程の衛生管理に用いる“実用的な指標”として使いやすいのも理由のひとつだ。

「E. coli は“本物の汚染”を教えてくれる」──

そうした実用的なメリットが、制度の記述を超えて、現場での支持を後押ししているのである。

腸内細菌科菌群──米国では“準レギュラー”、特定分野で起用される

EUでは、腸内細菌科菌群(Enterobacteriaceae)が工程衛生の主役として制度に深く組み込まれている。

だが、米国ではまったく異なる“出演事情”が展開されている。

米国の食品衛生の舞台において、Enterobacteriaceae は食肉・家禽分野などの一部ジャンルにおいて“準レギュラー”として登場している。

ただし、EUのように制度全体で主役級の扱いを受けているわけではなく、あくまで限定的な起用にとどまっている。

米国制度での扱い:

- USDA-FSISでは、食肉・家禽の加工工程管理の一環として、Enterobacteriaceae の検査が実施されている(例:加工後の器具や表面の衛生確認など)。

- FDAも、一部ガイダンスにおいて新鮮農産物の一般的衛生管理の中で間接的に触れている。たとえば『Guide to Minimize Microbial Food Safety Hazards for Fresh Fruits and Vegetables』では、衛生指標としての使用が示唆されているにとどまる。

つまり、制度文書に明記された“主演級の出演”ではなく、あくまで場面限定の起用にすぎない。

なぜ限定的な起用なのか?

腸内細菌科菌群は、EUでは制度的な主役として定着している一方で、米国では限定的な導入にとどまっている。

その背景には、制度的な不整備や技術的な運用課題があると考えられている。

以下に、米国での起用が広がらない主な理由を整理しよう:

| 理由 | 説明 |

|---|

| 米国標準法への収載が不十分 | AOACやFDA BAMなどの公的検査体系において、明確な試験法や適用指針が整備されていない |

| 解釈・指標値の設定が難しい | 食品ごとの許容基準が確立されておらず、検出結果をどう評価すべきかが不明瞭 |

| 他の菌で実務上カバー可能 | E. coli や病原菌(例:Salmonella)で代替できると判断され、あえて追加する動機が乏しい |

✅ 実務現場では、「制度に明文化されていない菌を新たに導入するには、明確なメリットが必要」とされる。

✅ 結論:

米国では、Enterobacteriaceae はすでに特定分野では一定の“出演経験”を持つものの、EUのように全体の制度構造をリードする“主役”にはなっていない。

今後、より標準化された試験法や運用指針が整備されれば、彼らの“出演機会”がさらに増える可能性はある──ただし、それはまだ“これからの話”なのだ。

俳優たちの現在地──“三者三様”のキャスティング比較

ここまで見てきたように、大腸菌群・大腸菌・腸内細菌科菌群の3人は、米国の舞台でまったく異なる扱いを受けている。

同じ“俳優”であっても、どこでどんな役を与えられているのかは、制度構造と実務のバランスによって大きく変わってくる。

そこで、読者の皆さんがこの違いを一目で整理できるように、配役表をまとめてみた。

| 菌の名前 | 制度上の登場頻度 | 主な起用分野 | 役割 | 解説コメント(科学的な要点) |

|---|

| 大腸菌群 | ◎(乳製品で明文化) | アイス・粉乳・PMO | 加熱工程・二次汚染の指標 | PMO等で制度明記されており、主に乳製品で衛生指標として使用される |

| 大腸菌 | ◯(準公式・現場中心) | 食肉・ジュース・サラダ | 糞便指標・O157補助 | 糞便由来の特異性と検出性の高さから、現場で実務的に選ばれやすい |

| 腸内細菌科菌群 | ◯(食肉・家禽で明文化、一部FDAガイダンス) | 食肉・農産物など | 工程衛生モニタリング | 米国では限定的に使用、制度的にはEUほど広く導入されていない |

💡 俯瞰して見えてくること

- 大腸菌群は、制度に明記された“契約済みの俳優”ではあるが、舞台は乳製品に限られている。

- 大腸菌は、制度では目立たないが、現場での出演は多く、まさに「現場を支える屋台骨」といえる。

- 腸内細菌科菌群は、EUでは工程衛生の主役を務めているが、米国ではまだ一部領域に限定された“準レギュラー”の立場にとどまっている。

こうして整理してみると、「どの菌が優れているか」ではなく、

「どんな目的で、どの場面で、誰をキャスティングするか」が、米国流の本質だということが見えてくる。

🎯 制度が選ぶ“適材適所”──米国式・指標菌の合理主義

米国では、どの菌を使うかが「制度で一律に決められている」わけではなく、食品の種類や規制当局ごとの判断に委ねられている。そのため、あたかも「目的に応じた合理的キャスティング」が行われているように見えるかもしれない。

しかし実際には、制度の分散性や管轄の違いにより、各現場が“それぞれに判断している”というだけの構造でもある。FDA、USDA、各州や業界ごとの判断で、現場ごとに最も“運用しやすい菌”が選ばれている。それが結果として「多様な菌の使い分け」に見える──これが米国流のリアルな姿なのだ。

EUのように制度レベルで明確な配役が割り振られる構造と比べると、ややわかりにくい印象を受けるのも事実だ。決して“俯瞰された戦略”があるわけではない。それでもなんとか回ってしまうのが、米国という現場主義の国なのかもしれない。

もはや「配役」は、科学や合理性だけで決まっているわけではない。

米国という現場主義の舞台では、こんな風景も珍しくない──。

関連記事