2025年10月11日に富山県のホテルで集団食中毒が発生した。原因となったのは、聞き慣れない 腸管凝集付着性大腸菌(EAEC) である。腸管出血性大腸菌(EHEC)はよく知られているが、EAECを知っている人は食品業界でも少ないだろう。特に「この菌はどこから来るのか」「何に気をつければいいのか」という点は、品質管理担当者にとって極めて重要な視点である。本稿では、この菌の特徴と感染源について、実務的な観点から整理する。

最新ニュース紹介 ― 富山県ホテルでの集団食中毒

2025年10月11日、富山県富山市内の宿泊施設で夕食を食べた県外からの宿泊客54 人が、下痢・発熱・嘔吐などの食中毒症状を訴えた。市保健所の調査により、原因菌として 腸管凝集付着性大腸菌(EAEC)が強く疑われ、施設の飲食営業は3日間停止されたと、複数の報道機関が伝えている(情報源:複数の報道機関の報道に基づく)。

腸管凝集付着性大腸菌(EAEC)とはどのような菌なのか

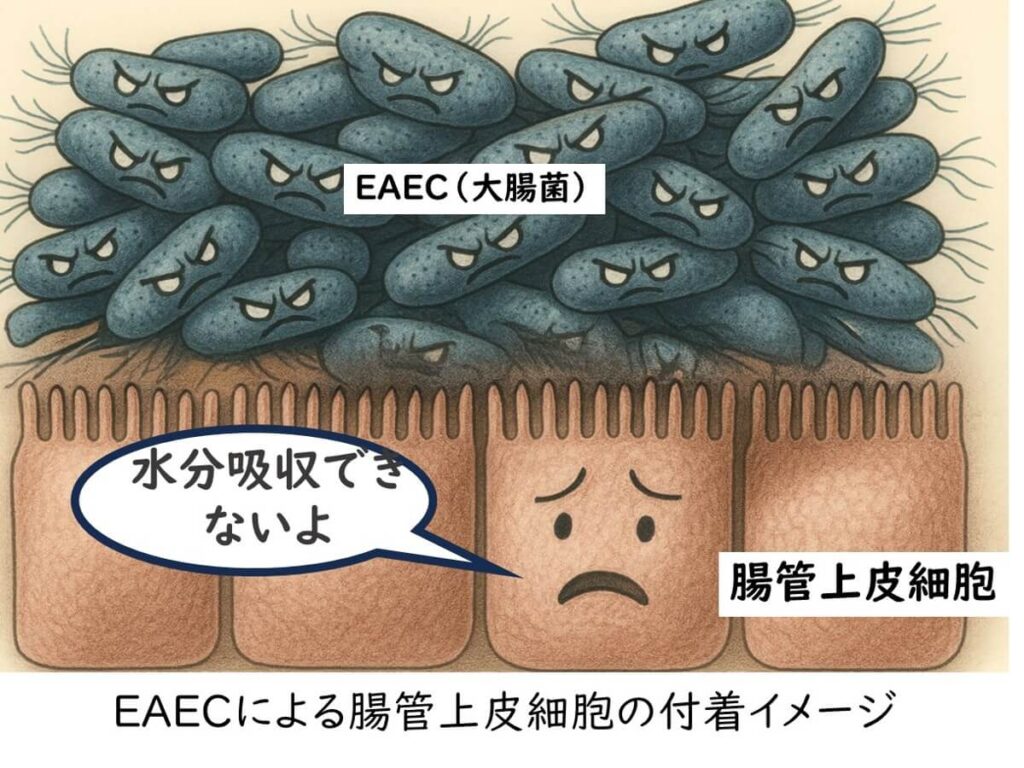

EAECは、下痢を引き起こす下痢原性大腸菌の一群である。この菌は、乳幼児の下痢症や旅行者下痢症の原因菌として知られ、世界的には決して珍しい存在ではない。この菌は 腸管上皮に“レンガを積み重ねたような”パターンでびっしりと付着し、局所的な炎症反応を引き起こすのが特徴である。付着した菌は腸管表面にバイオフィルムを形成し、腸管上皮細胞に対して 腸液の分泌異常や水分吸収障害を誘発する。

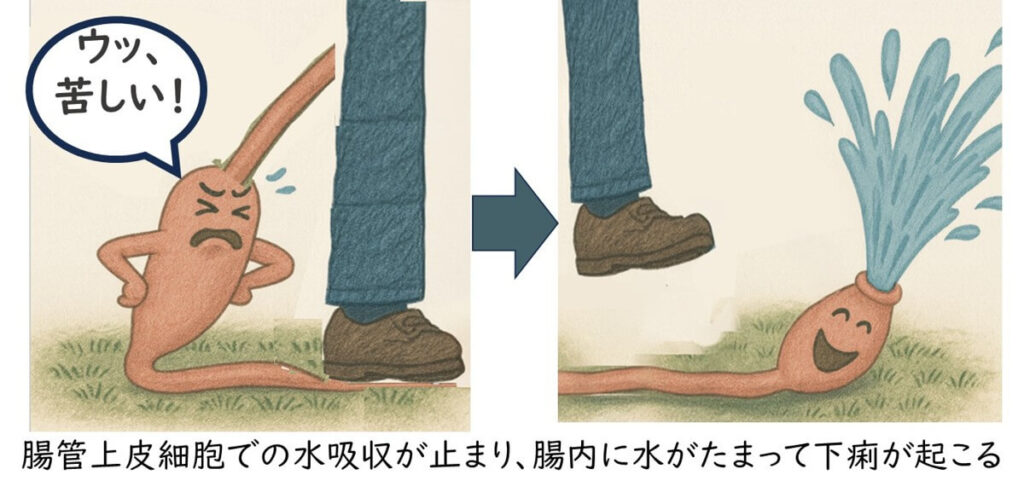

このように水分の吸収が阻害されると、腸の中には水がたまっていく。たとえるならば、庭に水まきをするホースの先を足で踏んづけて水の流れを止めると、ホースの中がパンパンになるのと同じである。そして足を離すと一気に水が噴き出すように、腸内でも蓄積された水分が一気に排出される。腸管凝集付着性大腸菌による下痢は、まさにこのようなイメージに近い。

その結果、 水様性の下痢 が生じる。

潜伏期間は8〜72時間で、症状は腹痛、発熱、下痢が中心である。多くは軽症であるが、免疫力が低い集団(高齢者や乳幼児)では集団感染に発展しやすい。また、腸内に長期間定着する例も報告されており、他の下痢原性大腸菌と比べても “しつこく残る” 傾向がある。なぜなら、すでに説明したように、腸管凝集付着性大腸菌は腸管上皮細胞に強固に付着し、バイオフィルムを形成するため、腸管内での定着期間が他の下痢原性大腸菌に比べて長くなるからである。特に免疫力が低い集団(乳幼児、高齢者、免疫不全者など)では、慢性下痢の原因としてEAECが検出されることがある。世界的には「持続性下痢症(persistent diarrhea)」の重要な原因菌のひとつとされている(特に発展途上国や旅行者下痢症でよく知られている)。旅行者下痢症の文献では、EAECはしばしば 「症状が長引く」「再感染ではなく長期定着」という形で報告されている(例:発症後2〜3週間にわたり菌が検出され続けるケース)

他の下痢原性大腸菌との違い

- 腸管毒素原性大腸菌(ETEC)や腸管病原性大腸菌(EPEC)は、多くの場合急性の一過性の感染で終わる傾向が強い。

- それに対しEAECは腸内に長く留まりやすく、場合によっては再感染や慢性化のような経過をたどることもあります。

日本と世界での発生状況

世界では、EAECはETECと並んで旅行者下痢症の主要原因菌とされている。一方、日本ではEAECが原因と断定された食中毒事例は少ない。

ただし、EAECの毒素遺伝子である astA(EAST1)を保有する大腸菌による大規模食中毒は報告されている。代表例として、2020年に埼玉県八潮市で発生した学校給食を原因とする事例(発症2,958名)がある。この事例はEAECではなく、astA保有大腸菌 O7:H4 によるものと報告されている。

重症度はEHECほど高くないが、非加熱食品を介して一度に多人数へ広がるという特徴を持つ。

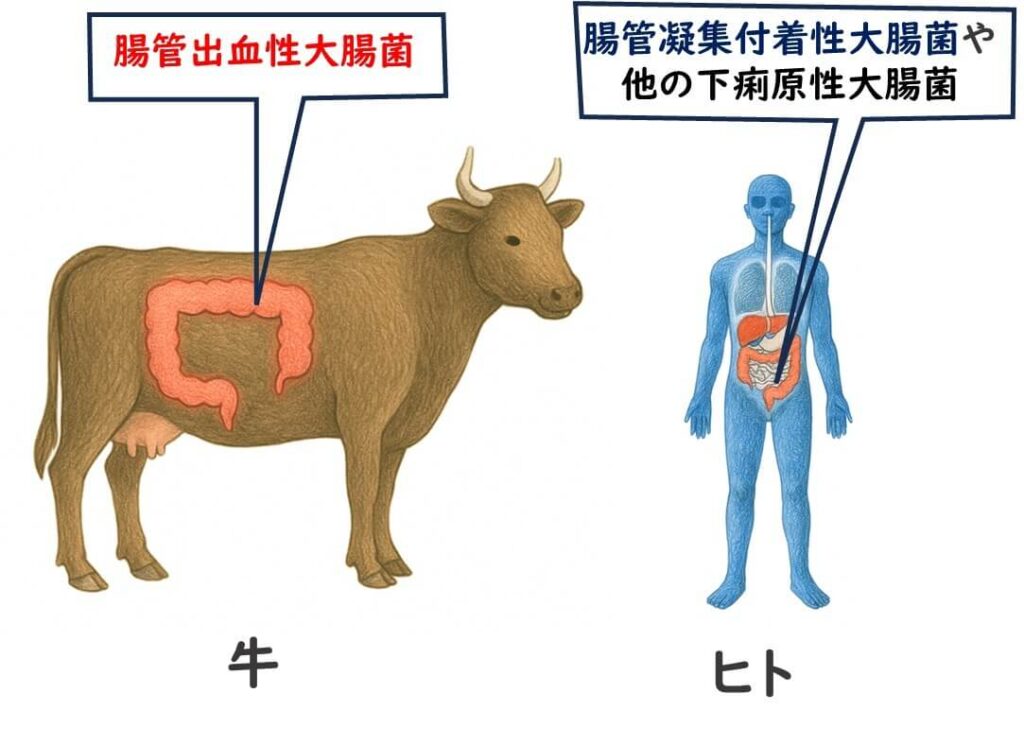

この菌はどこから来るのか ― “牛”ではなく“ヒト”

EHECとEAECの最も本質的な違いは、自然宿主(リザーバー)の違いにある。

- 腸管出血性大腸菌(EHEC):反芻動物、特に牛が自然宿主である。

- 腸管凝集付着性大腸菌(EAEC):ヒトが主要なリザーバー(保菌宿主)である。

EAECはヒトの腸管に定着し、症状がなくても排菌する無症状キャリアが多い。つまり、感染源は原料ではなく 「ヒト」そのもの である。この構造は ノロウイルス感染症 と類似している。

実は、EAECだけでなく、後述する他の多くの下痢原性大腸菌(ETEC、EPEC、EIECなど)もヒトを宿主とする。これらはヒトにある程度適応しているため、感染しても比較的軽症にとどまるケースが多い。EAECもその一つであり、ヒトの腸内にとどまりながら伝播する「ヒト宿主型」の病原体である。

※ 一部の非典型的EPEC(aEPEC)はウシなどの動物にも存在することが知られているが、主要な宿主がヒトである。

一方で、腸管出血性大腸菌(EHEC)はこのグループの中では例外的な存在だ。本来の宿主は牛であり、ヒトは偶発的な感染宿主に過ぎない。ヒトは基本「偶発宿主」なので、ヒト側での重篤化が起きやすい。

※ただし、ヒトを宿主とする病原体でも、例えばチフス菌(Salmonella Typhi)のように重篤化する例もあるため、「ヒト宿主=軽症」とは必ずしも言えない点には注意が必要である。

また、感染ルートでは、EHECが「牛 → 肉 → 感染」という構造をとるのに対し、EAECは「ヒト → 調理環境 → 非加熱食品 → 感染」という流れになる。つまり、EHECでは「牛肉の加熱不十分」が警戒点であるのに対し、EAECでは「調理場でのヒト由来汚染」をいかに防ぐかが焦点となる。

高リスク食品

- サラダ、カット野菜

- 生ハーブ

- スプラウト類(もやし等)

- 冷製総菜、弁当類

対策の核心

- 調理従事者の健康管理と手指衛生

- 洗浄水・氷の衛生確保

- 高リスク食材(スプラウトなど)の加熱または提供制限

付録 ― 下痢原性大腸菌(Diarrheagenic E. coli)の“兄弟たち”を整理しておこう

なお、EAECは下痢原性大腸菌の一員であり、代表的なグループには以下の5つがある。

共通して “E”と“C”は Escherichia coli(大腸菌) を意味し、真ん中のアルファベットだけ 覚えれば分類がわかる。

| 略称 | 真ん中 | 日本語名(英語名) | キーワード | 宿主 | 主な感染経路 | 世界の発生頻度 | 日本の発生頻度 | 重篤性 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| EHEC | H | 腸管出血性 (Enterohaemorrhagic E. coli) | 出血 | 牛 | 牛肉(ミンチ) | 高 | 中 | 高(溶血性尿毒症症候群など) |

| ETEC | T | 腸管毒素原性 (Enterotoxigenic E. coli) | 毒素 | ヒト | 飲料水・旅行者下痢症 | 非常に高 | 低〜中 | 低〜中(脱水) |

| EPEC | P | 腸管病原性 (Enteropathogenic E. coli) | 乳幼児 | ヒト | 保育施設など | 中 | 低 | 低〜中(乳幼児で重症化) |

| EIEC | I | 腸管侵入性 (Enteroinvasive E. coli) | 赤痢様 | ヒト | 水・人 | 低〜中 | 低 | 中〜高(赤痢様症状) |

| EAEC | A | 腸管凝集付着性 (Enteroaggregative E. coli) | 凝集付着 | ヒト | サラダ・スプラウト・弁当類 | 中 | 低(増加傾向) | 低〜中(高齢者・免疫不全者で悪化) |

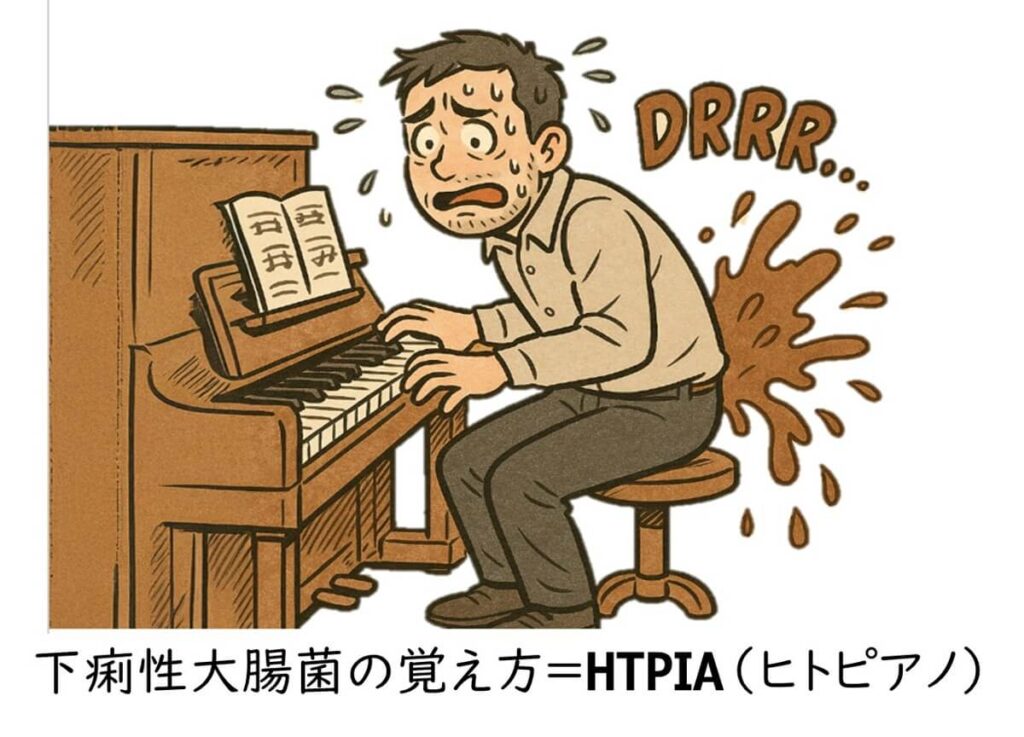

📝 覚え方のコツ

病原性大腸菌の略称は、すべて「E(Entero)+◯(病原型)+E(Escherichia)+C(coli)」という構造をとる。このうち、EとC、さらに先頭のEntero(E)も共通である。したがって、覚えるべきは真ん中のアルファベット1文字のみである。

- H → Haemorrhagic(出血)

- T → Toxigenic(毒素)

- P → Pathogenic(病原)

- I → Invasive(侵入)

- A → Aggregative(凝集)

さらに、この5文字を効率的に記憶するために、「ヒトピアノ」というゴロを用いるとよい。「人がピアノを弾いているときに下痢をしてしまった」という情景を思い浮かべる。さらに記憶を強化するには、「ヒトピアノ」というゴロに具体的なエピソードを結びつけるとよい。例えば「ショパンコンクールの本番直前、前日のステーキが悪くて下痢をしてしまい大慌て」という情景を想像すれば、HTPIA という5文字が強烈に頭に残る。感情を伴ったエピソード記憶は、単なる語呂合わせよりも強く残る。Hを頭に固定し、T・P・I・Aを音としてまとめて記憶することで、病原型大腸菌の特徴・感染源・リスクのイメージも自然と定着する。