食品の国際取引が活発になる中で、EUの食品安全基準は日本の食品業界にとって無視できない存在となっている。特に、EUの食品微生物基準は、HACCPの実践や輸出入時の品質管理に直結する重要な規則である。

EUの食品安全規則は、一見すると多くの規則が存在するように見えるが、実際には「食品安全の基本法」→「食品衛生パッケージ」→「微生物基準規則」という明確な構造を持っている。

本記事では、この体系をわかりやすく整理し、それぞれの規則の役割を解説する。EUの規則の全体構造を理解したい読者にとって、本記事を読むことで基本的な枠組みを把握できるはずだ。

EUの食品安全基準の全体構造

EUの食品安全基準は、明確な階層構造を持つシステムとして整備されている。 その中核となるのが 「食品安全の基本法(Regulation (EC) No 178/2002)」 であり、この法律が食品安全の基盤を築いている。

そして、この基本法を土台に 「HACCPの義務化」を含む「食品衛生パッケージ(Hygiene Package)」 が2004年に導入され、さらに 「食品の微生物基準規則(Regulation (EC) No 2073/2005)」 によって具体的な微生物基準が定められている。

📌EUの食品安全法は、リスク分析を基軸とした三層構造(基本法 → 衛生パッケージ → 微生物基準)をとっている。以下の図に示すように、それぞれの規則は段階的に連携している。

本記事では、まず 「食品安全の基本法」 から解説を始め、そこから 「食品衛生パッケージ」、そして 「食品の微生物基準規則」 へと展開していく。この体系を整理して学ぶことで、EUの食品安全基準の全体像がよりクリアになり、実務への応用がしやすくなるはずである。

食品安全の基本法(Regulation (EC) No 178/2002)とは?

EUの食品安全基本法(Regulation (EC) No 178/2002)

1990年代のヨーロッパでは、食品に対する深刻な信頼喪失が相次いだ。特に、BSE(牛海綿状脳症)問題やダイオキシン混入事件などが立て続けに発生し、食品安全に関するEU域内の対応が後手に回ったことが広く批判された。このような背景から、EUは「科学的根拠に基づく政策決定」を強化し、消費者の信頼を取り戻すための包括的な制度改革に着手した。

その中心的な取り組みが、「農場から食卓まで(Farm to Fork)」の考え方に基づいた食品安全戦略である。そして、この戦略を法制度として具体化したのが、EU食品安全政策の中核をなす「食品安全の基本法」(Regulation (EC) No 178/2002)である。

この法律の最大の特徴は、従来の「製品検査」中心の安全管理から脱却し、HACCPの原則に基づいた「リスク分析(Risk Analysis)」を食品安全の基本方針として導入した点にある。具体的には、食品の安全管理において、「リスクを事前に特定し、発生を防ぐ」という考え方が重視されるようになった。これにより、企業は単に製品の出荷時に検査するだけでなく、「どこにリスクがあるのか?」を評価し、製造工程全体で管理することが求められるようになった。

この原則は、後に導入される「食品衛生パッケージ」や「微生物基準規則」にも引き継がれている。

また、HACCPのリスク管理を補完する仕組みとして、「トレーサビリティ(Traceability)」の義務化も導入された。これは、主に食品の流通履歴を記録し、万一の際には迅速なリコール対応を可能にするための制度である。なお、本記事では主に食品微生物管理に関する規則に焦点を当てるため、トレーサビリティの詳細な制度運用については割愛する。

この食品安全の基本法の制定によって、EUの食品安全制度は、事後対応から予防的管理へと本質的にシフトした。

次のセクションでは、この法の上に構築された「食品衛生パッケージ(Hygiene Package)」について詳しく解説する。

「日本の制度との比較:食品安全基本法におけるEUとの関係性

EUの「食品安全の基本法(Regulation (EC) No 178/2002)」は、食品安全管理におけるリスク分析(Risk Analysis)の原則を確立し、HACCPの導入やトレーサビリティの義務化を促進した。

日本でも2003年に「食品安全基本法」が制定され、リスク分析や食品安全委員会の設置が進められたが、これはEUの規則の影響を受けた側面もある。 特に、食品安全委員会(FSCJ)の設立は、EUの欧州食品安全機関(EFSA)の影響を受けたと言われている。

ただし、日本の食品安全基本法はBSE(牛海綿状脳症)問題に加え、国内での食の安全問題(例:雪印乳業の集団食中毒事件)も契機となった。したがって、EU規則の単なる模倣ではなく、日本独自の状況を踏まえた制度設計が行われた。

✅ つまり、日本の制度はEUに影響を受けつつも、独自の課題と社会背景に即した制度設計がなされた点が重要である。

食品衛生パッケージ(2004):HACCP義務化と衛生管理の強化

EUの食品安全制度は、2004年に大きな転換点を迎えた。

それが「食品衛生パッケージ(Hygiene Package)」と呼ばれる一連の規則群の導入である。

このパッケージの目的は、すべての食品事業者に対し HACCPの導入を義務化 し、EU全域で統一された衛生管理基準を確立することにある。

食品衛生パッケージは、次の2つの中核的な規則から構成されている:

1️⃣全食品事業者にHACCP義務(Reg. 852/2004)

この規則では、すべての食品事業者に対し「HACCP」導入が義務化された。

これにより、食品安全管理の重心は「最終製品の検査」から「製造工程全体の衛生管理」へとシフトした。

また近年の改正(Reg. 2021/382)では、「食品安全文化(Food Safety Culture)」の育成も法的要求事項に加えられている。

2️⃣ 動物性食品に追加された衛生要件(Reg. 853/2004)

食肉、乳製品、水産物などの動物性食品については、852/2004の一般規則に加えて、さらに厳格な衛生基準が定められている。

- 承認施設制度(EUでの輸出許可に必要)など

- と畜時の検査手順

- 生食魚介類の冷凍処理(−20℃×24時間)

🧩 補足:公的監督体制としての Reg. 2017/625

※本記事では、主に2002〜2005年に整備されたEUの食品安全規則を中心に解説しているが、Regulation (EU) 2017/625 は、それらの制度を補完し、実効性を担保するために後から整備された「公的監督の枠組み」である。

これは2004年に導入された「食品衛生パッケージ」によって食品事業者の自主管理責任が明確化されたことを受け、EU域内での制度運用や第三国との輸出入における信頼確保の観点から、より高い水準の監督が必要とされたことに起因する。

その結果として導入されたのが、Regulation (EU) 2017/625(いわゆる「公式コントロール規則」)である。この規則は、食品事業者による自主管理に加えて、EU各国の当局による検査・監督体制を制度として整備することを目的としている。

📌この制度の特徴:

- 衛生パッケージの実施状況を当局が監視する役割

- EU域内の食品流通だけでなく、第三国(日本含む)からの輸出入にも適用される

- 旧Reg. 854/2004および882/2004を統合・近代化したもので、2019年12月に完全施行

まとめ:衛生ルール+制度監督の組み合わせ

食品衛生パッケージ(852/2004・853/2004)により、事業者の衛生管理義務が明確化された。

さらにReg. 2017/625によって、それらが制度的に監視・保証される体制が整えられた。

このように、EUでは「予防(HACCP)」と「制度的担保(公的検査)」の両面から、食品衛生を守る仕組みが築かれている。

食品の微生物基準規則(Regulation (EC) No 2073/2005):食品安全基準と工程衛生基準

EUの食品衛生パッケージは、HACCPの義務化を通じて食品の衛生管理を強化したが、どの食品に、どの微生物を、どの基準で管理すべきかについては明確な数値基準が存在していなかった。この課題に対応するために導入されたのが、「食品の微生物基準規則(Regulation (EC) No 2073/2005)」である。

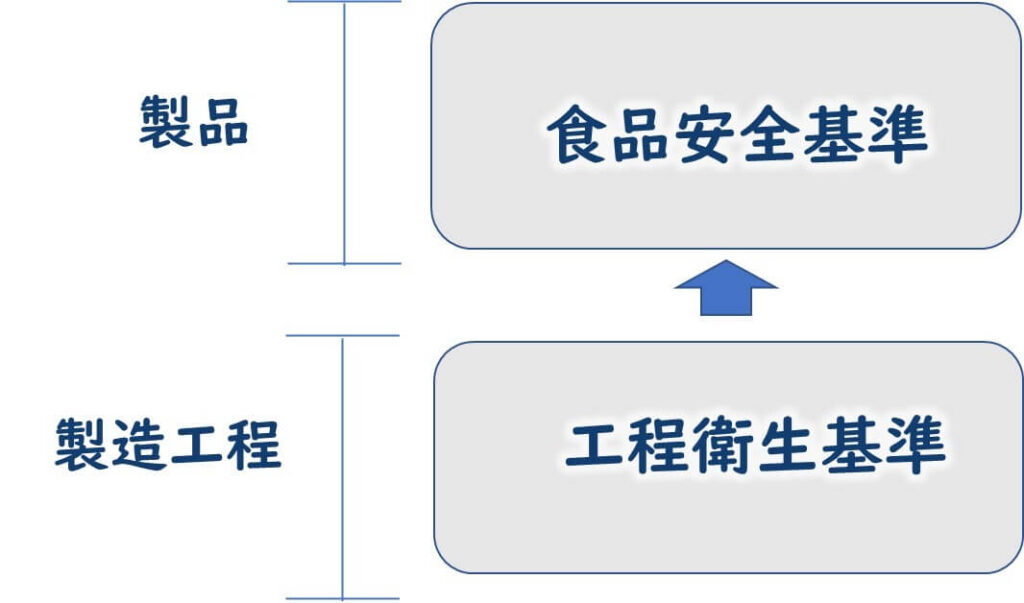

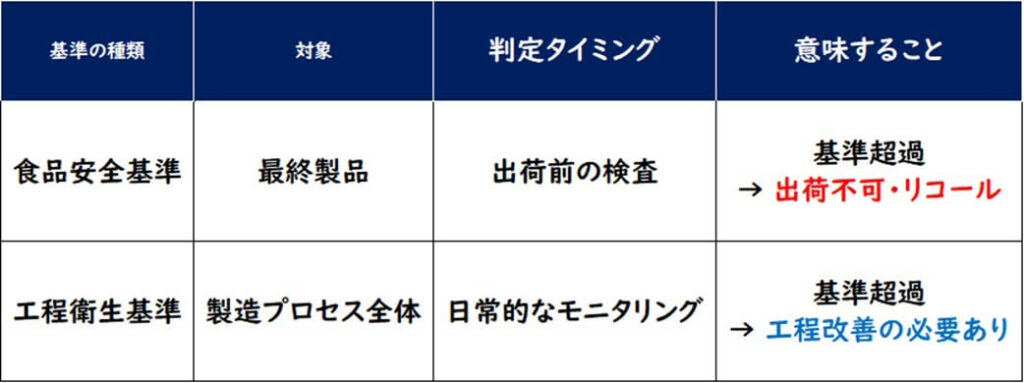

この規則の最大の特徴は、微生物基準を「食品安全基準」と「工程衛生基準」の2つに分けた点にある。これにより、製品そのものの安全性だけでなく、製造工程全体の衛生管理も評価対象とされた。

1. 食品安全基準(Food Safety Criteria)

食品安全基準とは、「市場に出す食品が満たさなければならない微生物基準」のことである。

この基準を満たさない製品は、販売禁止・リコールの対象となる。

- Listeria monocytogenes(特にRTE食品での基準値)

- Salmonella(生肉、乳製品などに適用)

- STEC(志賀毒素産生大腸菌, 発芽種子に適用)

食品安全基準は、最終製品の検査で適合するかどうかが判断されるため、出荷前の微生物試験が重要になる。

🔎「製品に問題があれば、市場に出す前に止める」

→ いわば「出口チェック」的な役割を担う。

2. 工程衛生基準(Process Hygiene Criteria)

一方で、工程衛生基準は「製造工程の衛生状態を監視するための微生物基準」 である。製品単体ではなく、生産プロセス全体を通じた衛生管理を目的としている。

- 一般生菌数(Aerobic Colony Count, ACC)→ 一般的な衛生状態を評価

- Enterobacteriaceae(腸内細菌科)→ 製造設備の清浄度の指標

- 大腸菌(Escherichia coli) → 糞便汚染の指標であり、特定の状況(例:食肉処理工程、非加熱乳製品)において使用されることがあるが、一般的な衛生評価では腸内細菌科に比べて使用は限定的

この基準に適合しない場合、ただちに市場から撤去されるわけではないが、工程の見直しや改善が必要とされる。 HACCPの「バリデーション(検証)」や「ベリフィケーション(確認)」の際にも、工程衛生基準の遵守が求められる。

まとめ:2つの基準の比較

このように、Regulation (EC) No 2073/2005 は、「製品の安全性」と「製造プロセスの健全性」の両面から衛生管理を支える制度として設計されている。

そこで、以下のように両者の違いを整理できる。

HACCPとの連携:EUの食品安全基準の全体構造

EUの食品安全法は、複数の規則がバラバラに存在しているのではなく、HACCP(危害要因分析・重要管理点)を中核に据えて相互に連携した体系的な構造を形成している。

とくに以下の3つの規則が、HACCPの各ステップと密接に関連しています:

| 規則名 | HACCPとの関係 |

| 食品安全の基本法 (Regulation (EC) No 178/2002) | リスク分析(Risk Analysis)の導入により、HACCPの思想的な土台を提供 |

| 食品衛生パッケージ (Regulation (EC) No 852/2004 など) | 食品事業者へのHACCP導入を法的に義務づけ、衛生管理体制を強化 |

| 食品の微生物基準規則 (Regulation (EC) No 2073/2005) | HACCPの「モニタリング」「バリデーション」「ベリフィケーション」のための具体的な基準値を提供 |

このように、EUの食品安全基準はHACCPのリスク管理手法と統合的に機能する。そのため、EU市場への輸出やHACCPシステムの設計時には、これらの規則を体系的に理解することが必須である。

📝 覚えるなら「90年代のBSEを契機に、2000年代初頭に一気に整備された」と捉える

EUの食品安全規則について、ここまでいくつかの規則を見てきたが、「いまひとつ体系がつかみづらいな」と感じた人もいるかもしれない。確かにそれぞれの法律には細かな番号や目的があるが、実はこの制度、覚えるなら「2000年代初頭に一気に整備された」と捉えるのが一番わかりやすい。

背景には、1990年代にヨーロッパを襲ったBSE(牛海綿状脳症)問題がある。あのとき、食品安全をめぐる不信が一気に広がり、「これまでのやり方ではダメだ」という強い反省が社会全体に共有された。日本でもちょうど同じ頃、食品安全基本法の制定など、大きな制度改革が始まった時期である。

2000年を迎えたEUは、バラバラだった加盟国の衛生基準をEU全体で一本化する方向に大きく舵を切る。その結果、次の3つの主要な規則が、わずか数年の間に一気に整備されていった:

つまり、EUの食品安全規則の核となる制度は、すべてこの2002〜2005年の短期間に集中して制定されたものである。そしてこの方向性は、現在まで約20年にわたって維持され続けており、「2000年代初頭=制度の出発点」と覚えるのが最も効率的だ。

まとめ:EUの食品安全基準を理解し、実務に活かす

EEUの食品安全規則は、実は「食品安全の基本法」→「食品衛生パッケージ」→「微生物基準規則」と、明確な体系として整理されている。

本記事では、このフレームワークを整理し、それぞれの規則がHACCPとどのように関わるのかを解説した。この理解を持つことで、食品の微生物管理をより体系的に捉え、実務での迷いを減らすことができるだろう。

日本の食品企業の品質管理担当者にとって、EUの食品安全規則は単なる輸出対応のためのルールではなく、食品安全管理の「世界標準」として学ぶ価値がある。なぜならEUの制度は、Codex Alimentarius(国際食品規格)をベースとしつつ、さらにその科学的枠組みを発展的に制度化した先端的モデルだからである。

Codex・ISO・EU/米国の立ち位置の違いをわかりやすく図解・解説した記事は下記をご覧いだきたい

👉食品微生物学入門者のためのガイド:コーデックス、ISO、EU/米国規則の理解と位置づけ

とりわけアメリカが独自路線を採る一方で、EUはCodexの原則を制度として忠実に汲み取り、強固に体系化してきたという点で、国際的なリファレンスとして非常に有用である。Codexを“設計思想”、EU制度を“制度化された実装例”として捉えると理解しやすい。

また、本ブログでは食品微生物管理に関する記事を継続的に発信しているが、それらのベースとなる考え方は、まさに本記事で説明したEUの法体系に基づいている。 もし、EUの食品規則を考える上で「この規則、一体どこに位置づけられるんだ?」と迷うことがあったら、この記事を読み直してほしい。この記事を確認すれば、EUの食品規則全体の住所や位置関係が整理され、スッキリ理解できるはずである。 なぜなら、本記事で紹介した規則こそが、EU食品安全管理の「バックボーン」であり、実務で迷ったときも安心して立ち返れる指針となるからである。