ノロウイルスは手洗いを怠った感染者が触れた生活空間の固体表面から感染します。また、呼吸系の感染症は鼻粘膜に汚染された指との接触で広がります。日常生活の中で、私たちはどれほど頻繁に固体表面に触れた手で顔の粘膜に触れているのでしょうか?この記事では、これらの接触頻度について統計的に整理された論文を紹介します。

はじめに

人が自分の顔を触る行動は、人類の進化の過程で生まれたものです。二足歩行になり前足が自由になったことで、手を顔に持っていくという行動が可能になりました。目をこする、鼻を掻く、口や顎に指を添える、手の上に顎を乗せる(「ロダンの考える人」)などは、霊長類におけるフェイスタッチの特徴的な行動パターンです。

しかし、この本能的な行動がノロウイルスや呼吸系感染症ウィルスの感染を促進する可能性があります。

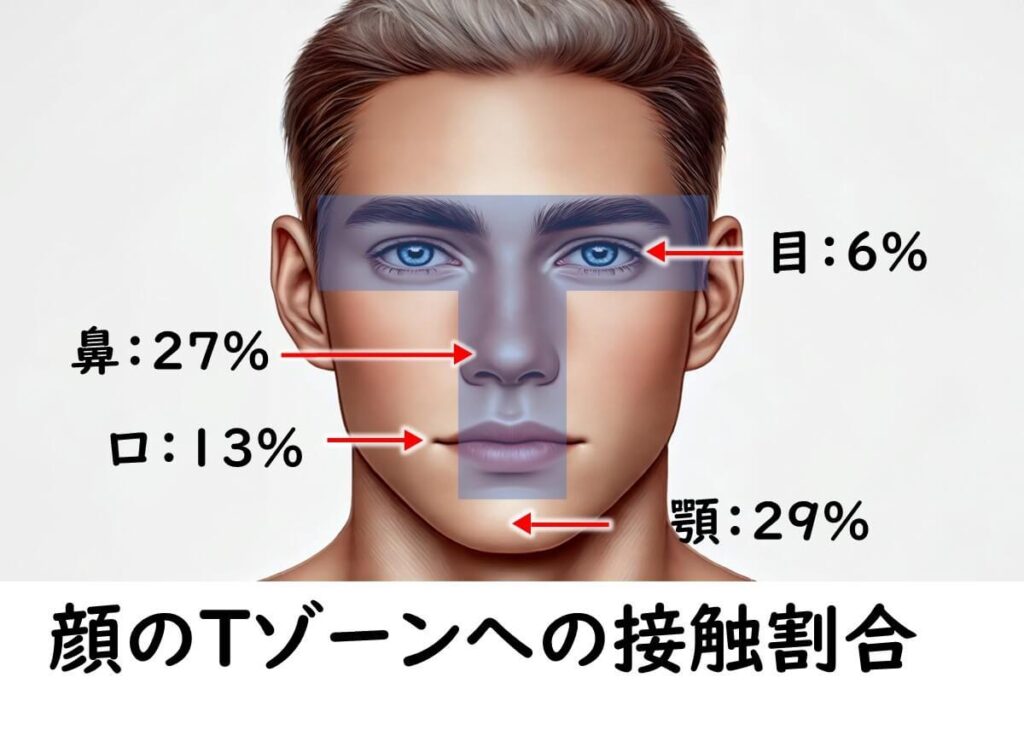

ノロウイルスや呼吸系の感染症ウィルスによる感染は、感染者の手指が生活環境の様々な表面に接触し、それを別の人が触ってからTゾーン(目、鼻、口の区域)に触れることで起こることがあります。Tゾーンは粘膜で覆われており、外部からのウイルスや細菌が入りやすい脆弱な箇所です。下の図に示すように、これらの箇所の目と鼻と口を線で結びつけると、ローマ字の大文字のTのようになるため、Tゾーンと呼ばれます。

ノロウイルスに限らず、インフルエンザやコロナウイルスなどの感染を防ぐためには、頻繁に手を洗うことと、人との距離を保つことが基本です。しかし、日常生活において頻繁に手を洗える環境にないことも多いです。そのため、自分の手を顔のTゾーンに持っていかないよう注意することが重要です。

手が顔に触れる頻度の調査

ニュージーランドのオークランド大学のラーマン博士らは、人々がどれくらいの頻度でTゾーンに手を触れているかを調査しました。博士らは、過去の論文を精査し、データベース検索とその他の情報源(雑誌、ニュースレター、タブロイド紙など)を通じて、合計96,871件の研究を検索し、重複を除外した結果、8,928件のレビューをスクリーニングの対象としました。最終的に、求める情報が含まれていると判断された1973年から2019年の間に発表された10件の論文をを選択して情報を整理しました。

10件の研究のうち6件が米国 、1件が英国 、1件がオーストラリア 、1件が日本 1件 は日本(大阪大学)と英国(カーディフ大学)で行われたものです。

How Frequently Do We Touch Facial T-Zone: A Systematic Review

Ann Glob Health. 2020; 86(1): 75.

open-access Creative Commons Attribution 4.0

多くの論文では、大学生が講義中に無意識に取る行動をビデオ観察していました。

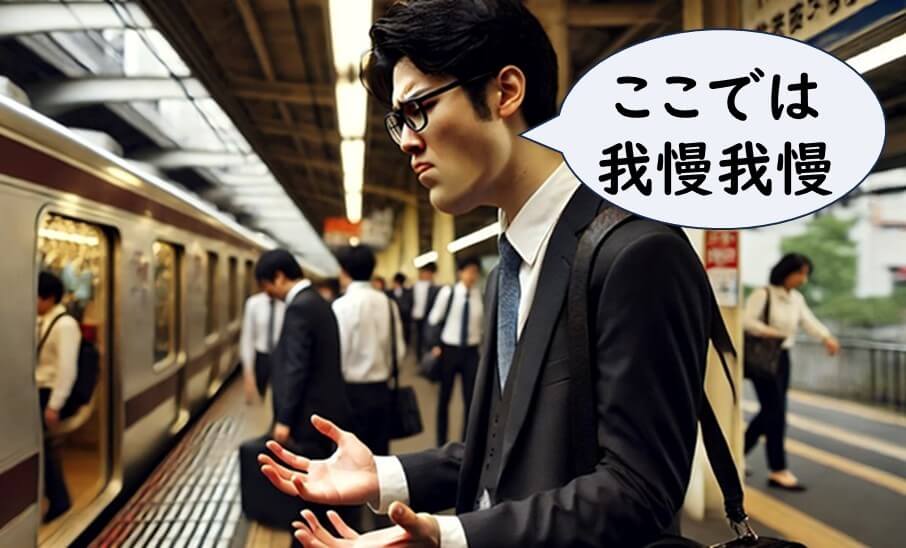

日本の研究では、通勤列車を模擬した状況での人間の行動が観察されました。

データを統計処理した結果、人々が自分の顔に触れる頻度は1時間あたり50回、Tゾーンには1時間あたり69回でした。男女で顔に触れる頻度に差はなく、男性も女性も頻繁に顔に触れていました。また、ある研究では、自発的な自己顔面タッチが類人猿のこの行動と比較され、顔面タッチのパターンはゴリラ、オランウータン、チンパンジーと同等であることがわかりました 。

顔を触るのに左手を使う頻度が高いことがわかりました。右脳は左半身とつながっています。顔を触る際に左手を多く使う行動は、感情処理に関わる右脳の働きに密接な関係をもっていることが、示唆されます。

特に顎に触れる率が高く(29%)、次いで鼻(17%)、唇(13%)、目(6%)でした。

博士らは、手洗いが頻繁にできない環境においては、顔を触る行動についての注意喚起が必要だと述べています。しかし、顔を触る行動は進化の過程で備わった本能的なものであり、ストレス解消などの未解明な役割も持っているため、行動を簡単に制限することは難しいとも述べています。

まとめ

人類が二足歩行になってから長らく持っていた本能的な行動パターンであるフェイスタッチ。特に左手は人間の感情と密接に結びついている右脳に直結しているので、それを制限すると精神衛生上よくないかもしれませんね。

したがって、解決策としては日常生活では、手を頻繁に洗えない場合には(通勤列車や会議中など)、意識的に顔のTゾーンに手を持っていかないよう注意しましょう。

家に帰って手を洗った後に顔を触るようにすると良いかもしれません。