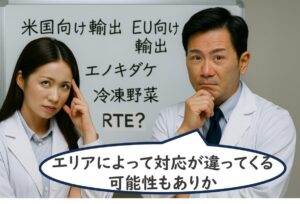

これまで、腸内細菌科菌群、大腸菌群、そして大腸菌(E. coli)という三つの指標菌について、EU、米国、日本の制度的な位置づけを比較してきた。読者から、こんな疑問が寄せられた。「日本では、糞便系大腸菌群(fecal coliforms)が規格基準に設定されている食品がいくつもあります。これは国際的にはどうなっているのですか?」日本では、大腸菌群や大腸菌と並んで、糞便系大腸菌群(行政用語としてはブロック(※)体表記E.coli)が現場の“主役”として用いられている。本稿では、その糞便系大腸菌群について、国際的な制度上の位置づけを整理してみたい。

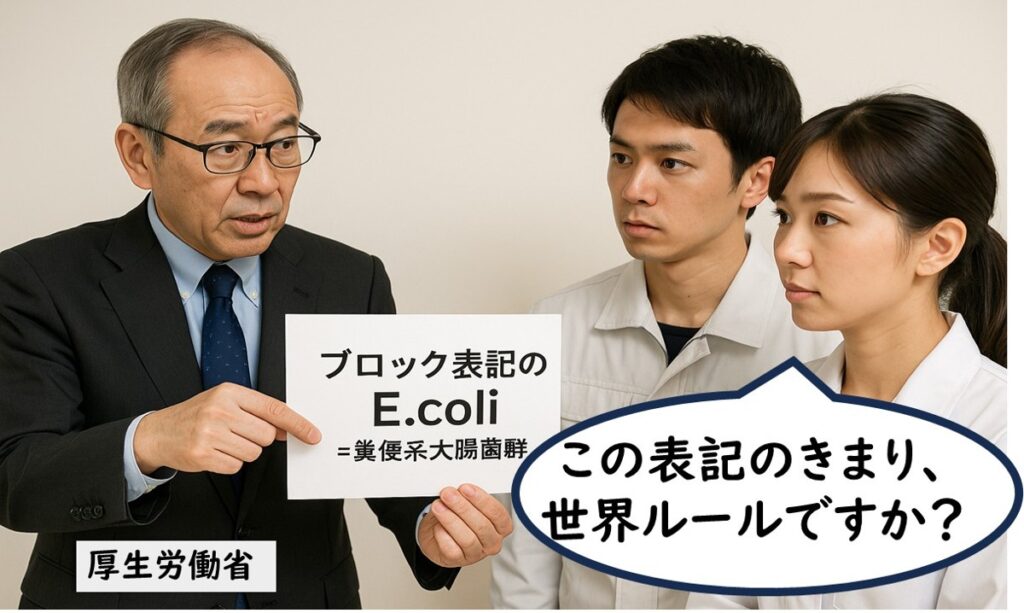

※本稿で「ブロック体表記の E.coli」と記すのは、日本の行政文書でイタリック体ではなく立ち体(upright)で「E.coli」と表記される慣行を指す。国際的なタイポグラフィ用語ではこれを ローマン体(Roman type )と呼ぶが、日本の食品検査・行政現場では分かりやすさのため「ブロック体」と説明されることが多い。

日本では“主役”として制度に組み込まれている

日本の食品衛生法では、腸管系病原菌に対する衛生指標菌として、主に「大腸菌群」と “E. coli” の2種類が用いられている。ただし、ここで記載されている “E. coli” は、細菌分類学上の大腸菌(イタリック体 E. coli)とは異なり、ブロック体で “E. coli” と表記される糞便系大腸菌群を指している。このような表記の使い分けは、学術的な E. coli と制度上の “E. coli” を区別するためのものであると考えられる。1998年(平成10年)の厚生労働省による通知「生食用食肉などの安全性確保について」では、成分規格に記載されている “E. coli” が「糞便系大腸菌群」と同一であると明記された。こうした表記の慣用により、行政文書や試験検査の現場において、“E. coli” が本来の大腸菌(E. coli)と混同されるケースも少なくない。

ブロック体の “E. coli”(=糞便系大腸菌群)は、たとえば、食肉製品、非加熱加工食品、漬物、魚肉練り製品など、さまざまなカテゴリーにおいて、「44.5℃±0.2℃で乳糖を分解し、酸とガスを発生する菌」を検出する方法が採用されている。これは、まさに糞便系大腸菌群に該当するものである。

本来であれば、糞便由来汚染の指標として最も信頼性が高いのは 大腸菌(E. coli) であるべきだが、日本の制度においてはその代替として、あるいは混同されたかたちで 糞便系大腸菌群(ブロック体の “E. coli”) が広く用いられている。この構造は国際的に見れば極めて特異であり、日本独自の制度的文脈を反映したものである。

EUではすでに2005年に“制度からの完全引退

一方、EUではこの“糞便系大腸菌群”という概念は、2005年の時点で制度から完全に姿を消している。

欧州規則(Regulation (EC) No 2073/2005)においては、「coliforms(大腸菌群)」も「fecal coliforms(糞便系大腸菌群)」も一切登場しない。糞便汚染の指標としては E. coli が、工程衛生の指標としては Enterobacteriaceae(腸内細菌科菌群)が明確に位置づけられており、曖昧な中間指標は制度から排除されている。

この改革により、EUでは「何の目的でどの菌を使うか」が明快になり、現場の運用も制度に沿って整えられている。糞便系大腸菌群という曖昧な用語は、すでに“完全引退”して久しい。

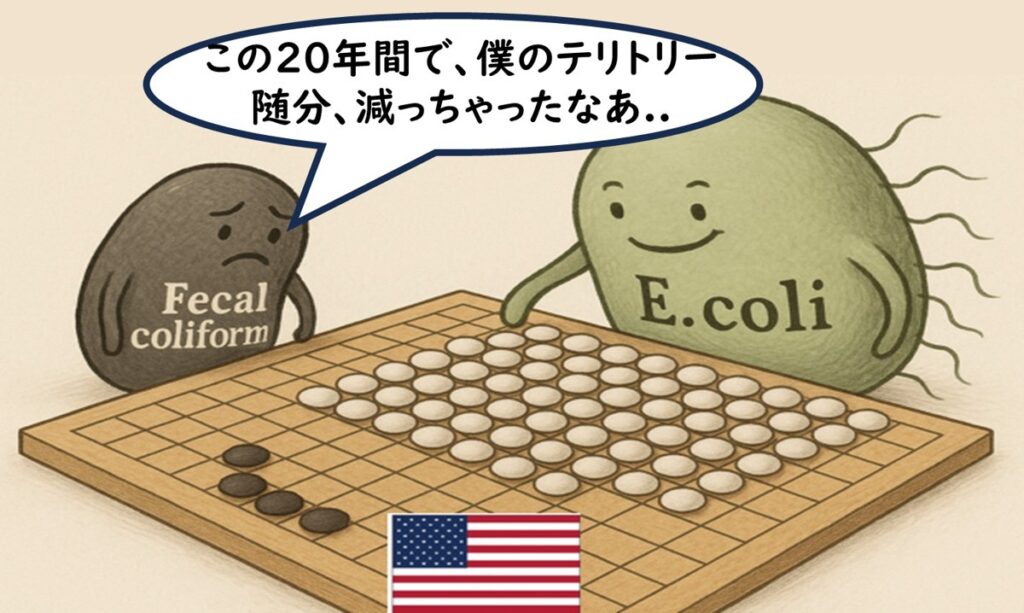

米国では大腸菌(E. coli)が主流に──制度から追いやられる糞便系大腸菌群

米国でも、この20年間で糞便系大腸菌群から大腸菌( E. coli )へのシフトが着実に進んでいる。背景には、出血性大腸菌O157:H7の食中毒多発、および技術革新による大腸菌(E. coli)の迅速検出の一般化がある。これにより、FSMA(食品安全強化法)、EPA(環境保護庁)飲料水基準、USDA(農務省)のHACCP制度など、主要な制度の中では糞便系大腸菌群の役割は大幅に縮小され、大腸菌(E. coli)が指標として主役となっている。

ただし、例外的にいくつかの制度分野では糞便系大腸菌群がなお使用されている。代表例がFDAと州が運用する二枚貝の衛生基準(NSSP)であり、ここでは現在でも“14 MPN/100mL”という糞便系大腸菌群の基準値が維持されている。また、アメリカ合衆国環境保護庁(EPA)が所管するレクリエーション用水や農業用水域の旧指標などにもその名残が見られる。これらは主流制度における科学的根拠とは異なる文脈で維持されており、制度的“惰性”や国際整合性の要請によって残されている“例外的領域”である。

いずれにせよ、米国における糞便系大腸菌群という概念は、(1)主要制度の中ではすでに実質的に役目を終え、(2)腸管出血性大腸菌への対策と(3)E. coli検出技術の進歩によって大きく後退し、(4)例外的な制度領域においてのみ“過去の名残”として存続しているのが実情である。

制度が“概念の寿命”を引き延ばす構造

本来、糞便系大腸菌群という考え方は、大腸菌群の中から糞便由来の菌を選別するための簡便な方法論として、歴史的に重要な役割を果たしてきた。特に44.5℃での発育性を指標とする培養法は、限られた検査資源のなかで糞便汚染の可能性を絞り込む手段として活用されてきた経緯がある。

しかし近年では、酵素基質培地の技術革新により、大腸菌(E. coli)そのものを迅速かつ特異的に検出できる手法が確立されている。このような技術的進歩を踏まえれば、糞便由来汚染の指標として糞便系大腸菌群を使い続ける合理性は、もはや失われている。