細菌冷凍保存した場合にどうなるか?細菌は冷凍保存により死滅するのであろうか?あるいは死なないのだろうか?本記事では、冷凍の殺菌効果や冷凍温度について、説明を加える。

すべての微生物は凍結温度下におかれると、生理機能を全く停止して休眠状態にはいるか、徐々に死滅していく。しかし、凍結ストレスに対する微生物の適応能力は多様である。温帯域に生息する微生物にとって自身やその生育環境が凍結する機会は決して少なくない。屋外の冬季気温は氷点下になり、そこに生息する微生物を取りまく環境水は凍結する。ヒトをはじめとする哺乳動物などの恒温動物の体表面や腸内に生息している多くの食中毒菌などは例外的に恵まれた環境に生息していると言える。その他大多数の自然界の微生物は温度差の著しい過酷な自然環境に生息し、且つ、自己温度調節能力をもたないため、微生物細胞の温度は外気環境の影響を受け大きく変動する。

微生物がこのような環境で生存し続けるには、低温への適応能力(低温生存・増殖性や凍結抵抗性)が重要であり、微生物の種類や生育地の温度環境の違いにより多様な性質を示す。食品衛生学的立場からは、腸管出血性大腸菌O157などの食中毒菌が凍結によってどのような損傷を受け、生存し、また解凍後の増殖にどのような影響を及ぼすのかについて正しく理解しておく必要がある。

冷凍での損傷メカニズム

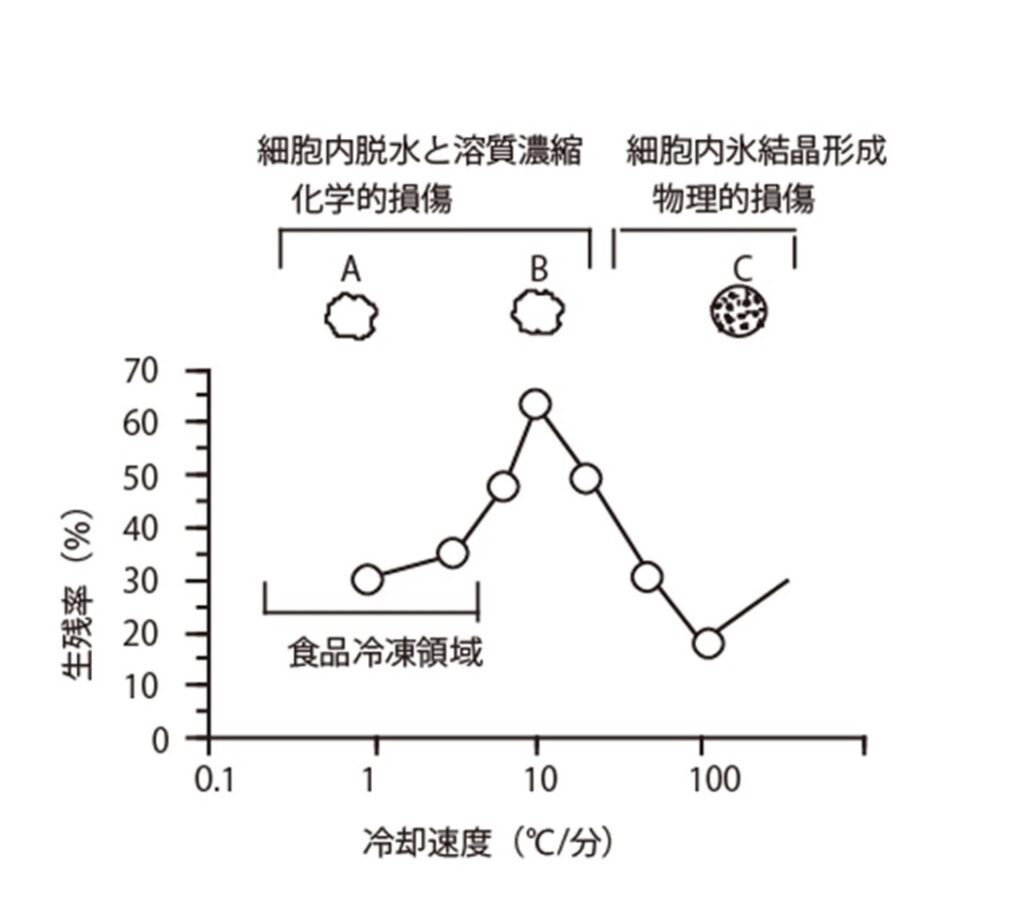

微生物が凍結に伴い死滅・損傷していくメカニズムの主なものとしては凍結に伴う細胞内の脱水と氷結晶形成にともなう細胞表層構造の損傷が考えられている。凍結下での微生物細胞の挙勤は、冷却速度と凍結温度により大きな影響を受ける。下の図は大腸菌を水中で凍結させた場合における生残率と冷却速度の関係を示したものである。ここに見られる関系は動物、植物を問わずすべての細胞に共通する持徴であると考えてよい。

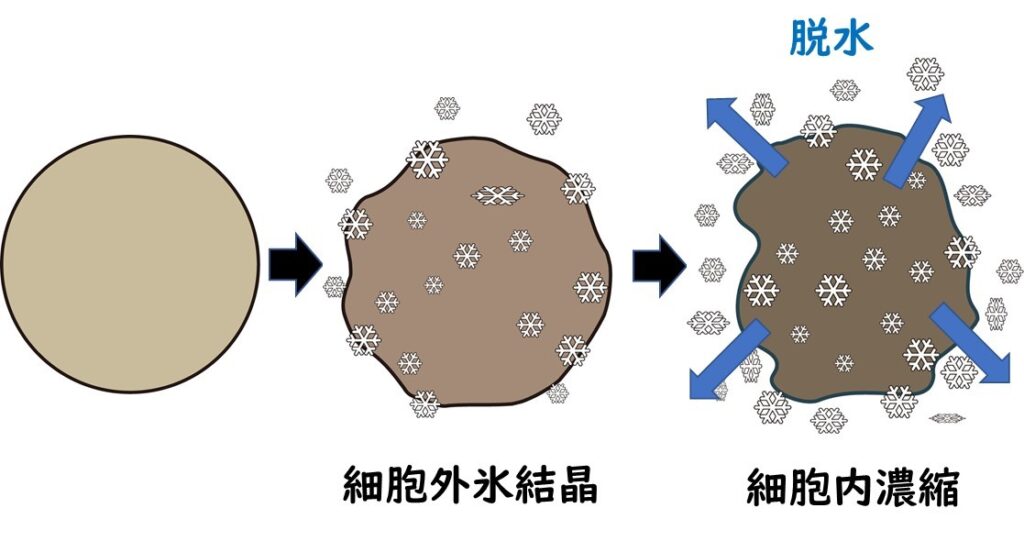

簡単にメカニズムを説明すると、冷却により、まず細胞外の水分が氷点下数度で凍結を開始する。外液が凍結しても細胞の原形質膜は氷結晶の侵入を防止する障壁として機能するため、細胞内の水は凍結せず一時的に過冷却状態となる。同じ温度では過冷却水は氷に比べ蒸気圧が高いため、細胞内の水分は細胞外へ脱水される。温度低下が続くことにより脱水は続き、最終的に細胞内のほとんどの水分が脱水される。これを細胞外凍結という。脱水にともなう有害な細胞への影響は、主として細胞内の塩濃度を中心とした各種溶質の異常濃縮にともなうダメージと考えられている。冷却速度が緩慢であると細胞はじわじわとこの脱水効果による生理的ダメージを受け、死滅していく。

冷却速度少し速くなると、細胞内脱水による化学的ストレスに細胞がさらされる時間が短いまま細胞は凍結してしまうので、生残率は上がる。

上記図は、以下の論文データをもとにブログ運営者が作図

The survival of Escherichia coli from freeze-thaw damage: permeability barrier damage and viability

Can J Microbiol.1975 Nov;21(11):1724-32.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1104119/

さらに、冷却速度が速くなると一部の水が脱水されきらずに細胞内に留まり、細胞内凍結を起こす。細胞内凍結の発生とともに生存率は急激に減少する。細胞内凍結による害は、細胞内氷晶形成による細胞構造の物理的損傷によると考えられる。細胞内凍結はすべての生物細胞に致死的障害を与える。細胞壁や細胞膜の凍結融解に伴う損傷により、細胞内物質の漏洩や、細胞膜上における輸送機能やその他の代謝異常がおき、死滅していくと考えられている。

以上は、微生物細胞での実験上の話であるが、実際の食品の冷凍の場合、冷凍速度が10℃/分を越えることはほとんどないので、冷凍食品における微生物の損傷メカニズムは細胞内脱水によるものと考えてよいだろう。

凍結温度と回数

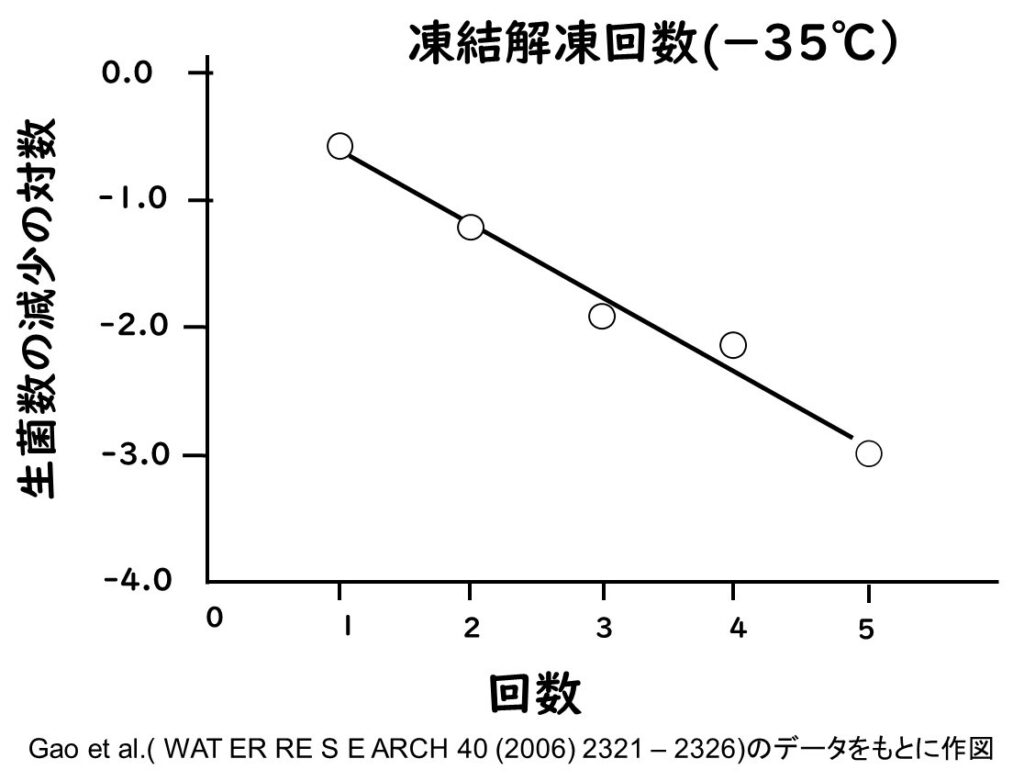

下の図は大腸菌の懸濁液について、冷凍と解凍を繰り返した場合の、大腸菌の生残菌数を示したものである。冷凍と解凍の回数が増えれば増えるほど、大腸菌の菌数は減少していることが分かる。 このことは、上に述べたように冷凍の過程において細菌が乾燥・脱水条件下にさらされる頻度が高くなればなるほど、細菌の細胞に損傷が加えられているということを示している。

上記図は、下記の論文のデータをもとにブログ運営者が作図

細菌は冷凍保存でどれだけ死滅するか?

それでは細菌を冷凍した場合にいったいどれぐらいの数の微生物が死ぬのであろうか?

細菌を冷凍保存した場合、およそ一桁程度の死滅が起きる場合が多い。なぜ死滅するかといえば、上述したように周囲の環境が凍結する過程において細胞が一時的に脱水状態に陥るからである。この際にこの脱水状態におかれる時間が長ければ長いほど微生物の損傷は激しい。

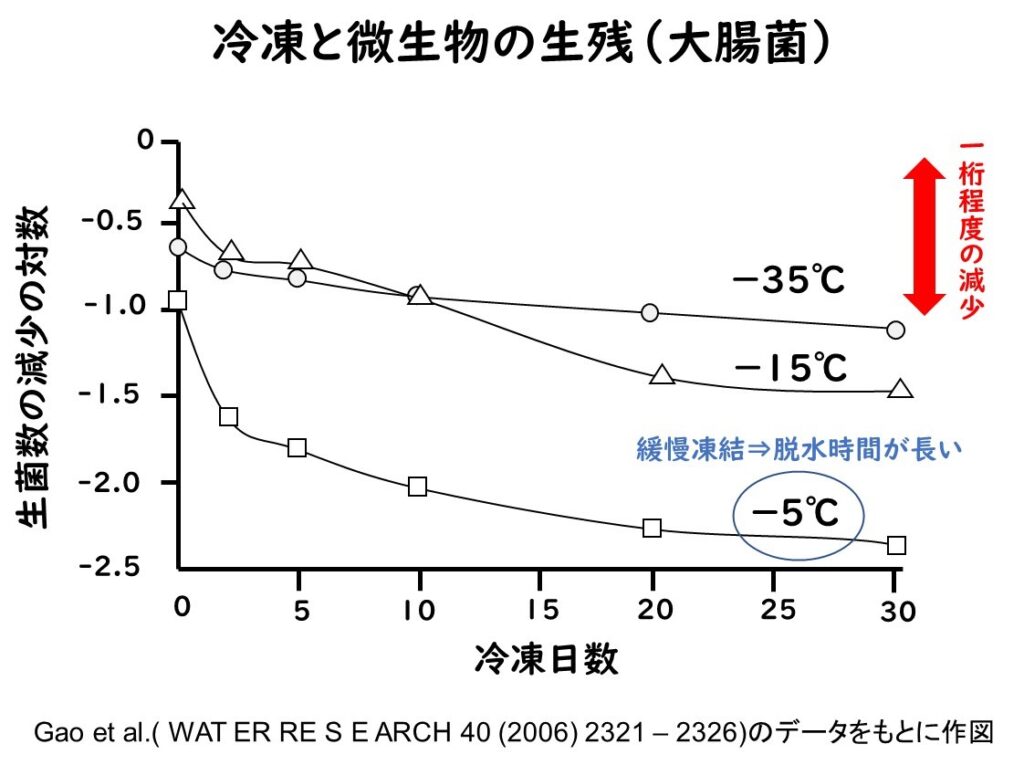

下の図は、大腸菌を、-35℃、-15°C、-5℃の3つの異なる温度で凍結した場合の大腸菌数の変化を見たものである。ー35 °Cでは、30日間の冷凍日数の間で大腸菌の死滅はほとんど起きず、せいぜい0.5桁程度の死滅に留まっている。一方、ー15°Cでは、約一桁の大腸菌数の減少が認められている。また、ー5°Cで凍結した場合には、大腸菌数は二桁近くの減少を示している。この図から読み取れることは「凍結温度が高ければ高いほど大腸菌の死滅率は高い」ということになる。しかし、これをもう少し深く解釈すると次のようになる。

1)凍結温度が高いということは、緩慢凍結現象が起きているということである。

2)緩慢凍結現象では、微生物の細胞が凍結に伴う乾燥状態にさらされる時間が長い。

従って結論的には、微生物は、冷凍スピードが緩やかで、緩慢凍結になればなるほど、乾燥状態にさらされる時間が長く、死滅率が高いということである。

上記図は、下記の論文のデータをもとにブログ運営者が作図

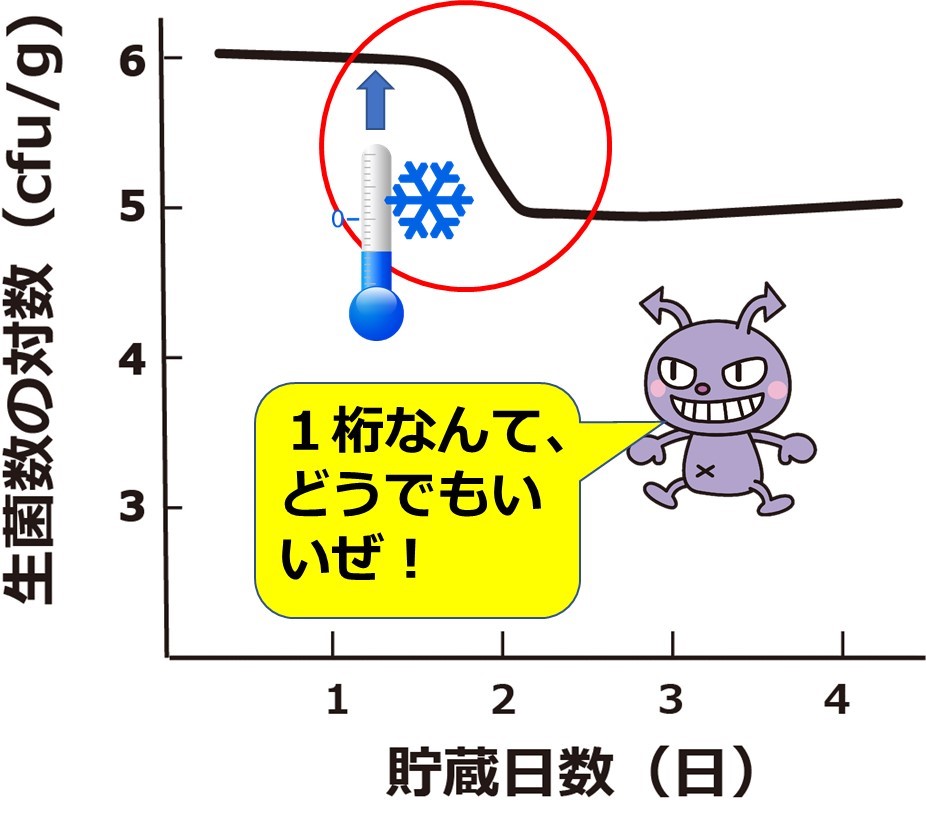

以上述べたようにサイエンスとしては、この記事の冒頭での疑問、すなわち、「細菌は冷凍保存により死滅するのか、あるいは死なないのか?」という問いに関しては、「冷凍により細胞損傷が起き死滅する」と答えるのが正しい。ただし、食品衛生上の実用的な観点からの回答としては、「冷凍には殺菌効果はない」という解答 も正しい。むしろ後者の理解の方が現実的には正解と言える。なぜだろうか?

それは微生物の数において、一桁の程度の生菌数の減少というのがほとんど意味をなさないからである。確かに人間などでは1000人が100人に減ってしまえばこれは大惨事である。しかし微生物の場合は1000が100に減少したところで、わずか3分裂で元の数に近くにもどる。1細胞が一分裂のより2細胞になる。2度目の分裂で4細胞になる。3度目の分裂で8細胞になる。例えば、サルモネラ菌や大腸菌などの場合、至適温度では、一分裂に要する時間が30分程度なので、冷凍食品を解凍した後に、常温で一時間半も放置すれば元の数に戻ってしまうということである。このように考えれば「細菌は冷凍では死なない」、「冷凍に殺菌効果はない」と考えるのは実用的であろう。

さらに言えば、例えば、生鮮魚介類の冷凍食品では、凍結により氷結晶による組織破壊が伴い、解凍後では、腐敗細菌が筋肉組織に侵入しやすくなる。また、解凍時に侵出してくるドリップにはアミノ酸、塩類、ビタミンなどの低分子物質が細菌の栄養源となり易くなるのも事実である。したがって、一端、解凍後の細菌の増殖が開始されるとその増殖速度は未凍結魚より速い場合が多い。このことも留意しておく必要がある。

上のグラフは下記の論文から、必要なデータを抜粋して、このブログ運営者が作図したものである。

冷凍食品の微生物検査における留意事項

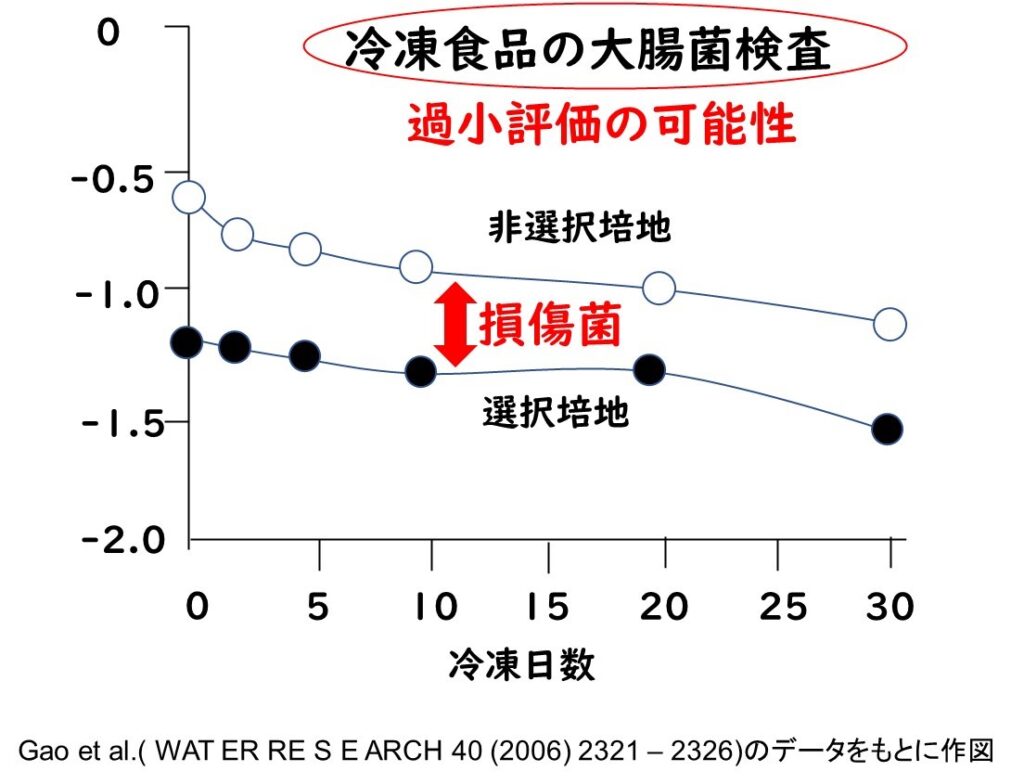

上に述べてきたように冷凍食品においては、細菌の細胞は少なからず損傷を受ける。例えば冷凍食品中の大腸菌を測定する場合に、いきなり選択培地で測定すると、過小評価する可能性がある。 下の図は、冷凍食品中の大腸菌の測定に非選択培地を使った場合と、選択培地(m-FC-寒天培地)を使った場合の菌数の比較である。選択培地では非選択培地よりも0.5桁程度、菌数が計測されている。

このように冷凍食品においては細菌の細胞が損傷を受けているので解凍後の菌数を選択培地で測定する場合には、菌数の過小評価の可能性については留意しておく必要がある。