食品の安全性を確保するために欠かせない加熱殺菌は、パスツール殺菌とレトルト殺菌の2つに大別される。本記事では特にパスツール殺菌に焦点を当て、初心者でも理解しやすいよう、D値とZ値という重要な概念についても丁寧に解説する。D値とZ値は単なる言葉の説明に留まらず、実際の食品の殺菌現場でどのように活用できるのか、実践的な使い方も含めて詳しくご紹介する。

100℃以下の殺菌(パスツール殺菌)

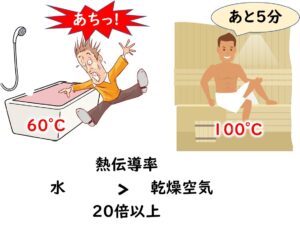

パスツール殺菌という名前は、フランスの微生物学者であるルイ・パスツールに由来している。彼が自然発生説を否定する実験で、白鳥型のフラスコの中の液体を100℃以下の温度で加熱殺菌したことからこの名前が付けられた。次の記事で説明するレトルト殺菌が100°C以上の殺菌なので、100℃以下での食品の殺菌をパスツール殺菌と呼ぶ。

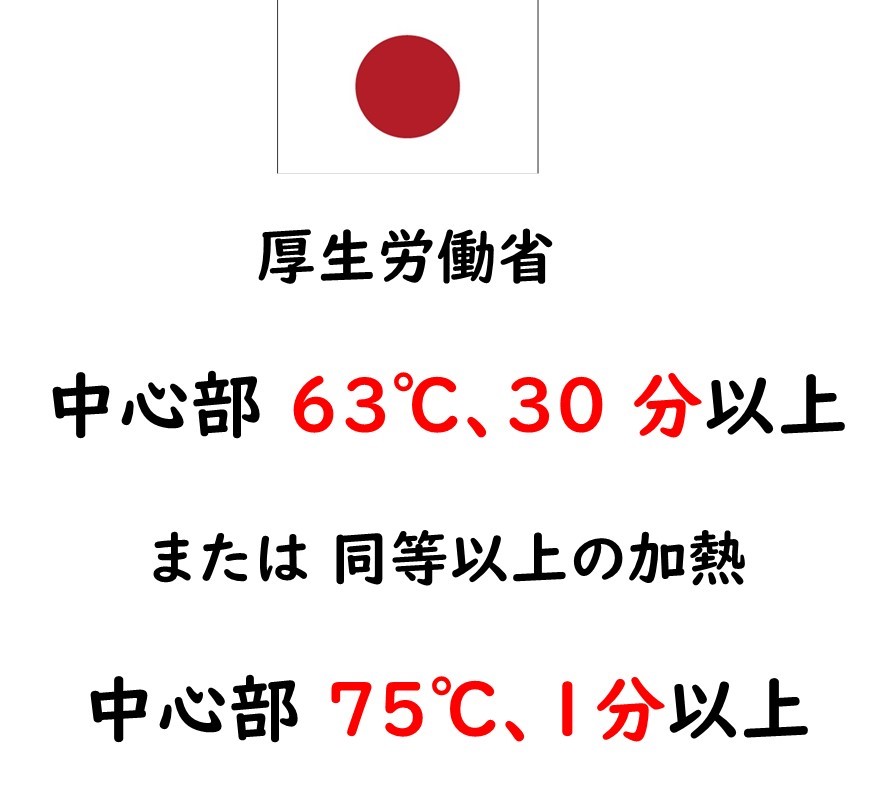

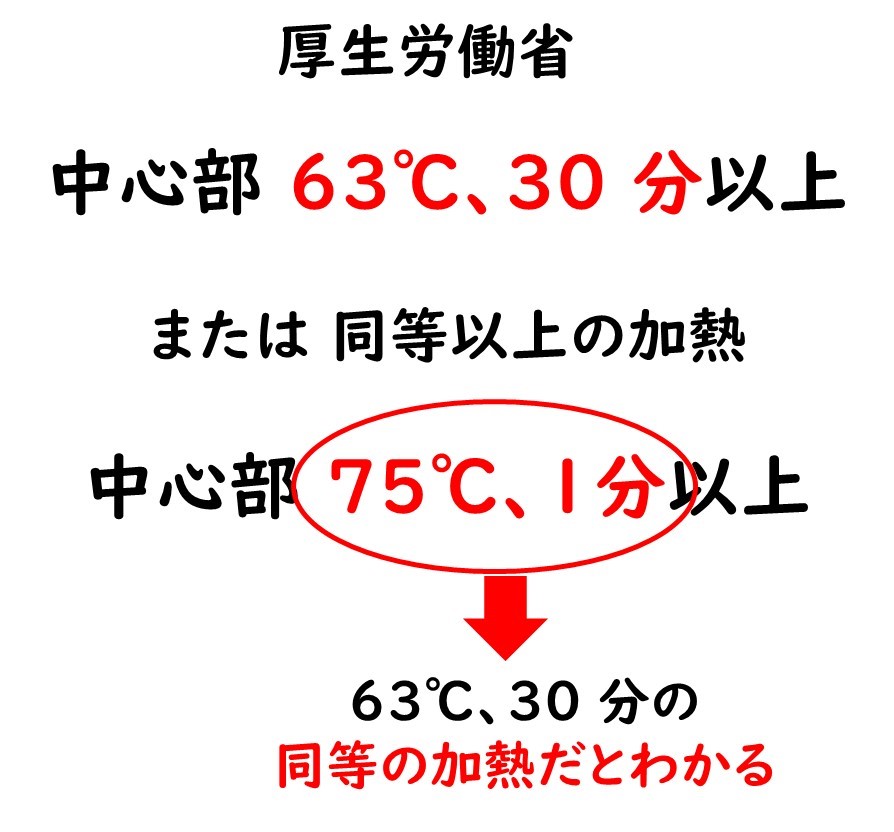

パスツール殺菌の条件として、日本の食品衛生法上(通知)では、食品の中心温度63°C、30分以上と定められている。また、75°C 1分も、63°C30分と同等の加熱条件とされている。

なぜ、パスツール殺菌の加熱温度は63℃なの?

なぜ63°Cが微生物のパスツール殺菌温度なのか?このことを理解するためには、まずはタンパク質の変性温度を理解しておく必要がある。タンパク質は温度を上げていくと立体構造に柔軟性が現れる。このため、例えば酵素活性などは、温度が高いほど活性が上がっていく。しかし、この活性化も限界があり、約60°C程度になるとタンパク質の立体構造が緩みすぎて元に戻らなくなる。これをタンパク質の熱変性と呼ぶ。一般的にこの温度は約60°C付近である。 微生物もタンパク質で構成されているため、タンパク質が変性すれば微生物も死滅する。このように、微生物を殺菌するための加熱温度条件の最も低い適正温度帯は、約60°C付近となる。パスツール殺菌温度である63°Cは、微生物を効果的に死滅させるために選ばれた温度といえる。

これ以上温度を高くすれば、殺菌効力は増すものの、タンパク質の熱変性が進行しすぎると味に影響が出てくる。例えば、ステーキを想定してみると、ステーキの真ん中の赤身がちょうど赤から白にギリギリで変わる温度帯が約63°Cである。この温度帯で加熱すると、微生物を殺菌する効果を持ちつつ、肉の食感や風味が損なわれず、美味しいステーキに仕上がる。 一方で、より高い温度や長い時間で加熱する(ウェルダンにする)と完璧な殺菌効果が得られるかもしれないが、肉が固くなりすぎて美味しさが損なわれる可能性がある。したがって、63°Cという温度は、タンパク質の変性が過度に進まない程度で、なおかつ微生物を殺菌するための最低限の適切な温度帯と言える。これにより、食品の安全性と美味しさの両立を図ることができるわけだ。

なぜ、パスツール殺菌の加熱時間は30分なの?

なぜパスツール殺菌では30分が必要なのか、その根拠について考える。日本の厚生労働省の資料では、明確に「30分」という時間の根拠について詳述されているものは見つからない。この点に関しては、海外の研究や基準も参照し、より広い視野から検討する必要がある。

例えば、米国の食品医薬品局(FDA)では、食品ごとに異なる加熱温度や時間の設定が推奨されている。特に、リステリア菌を標的としたReady to eat(即食)食品に対しては、「6D殺菌」が基準とされている。この基準は、食中毒を引き起こす可能性のある病原体の数を安全なレベルまで低下させるために設定されている。

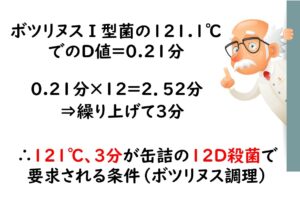

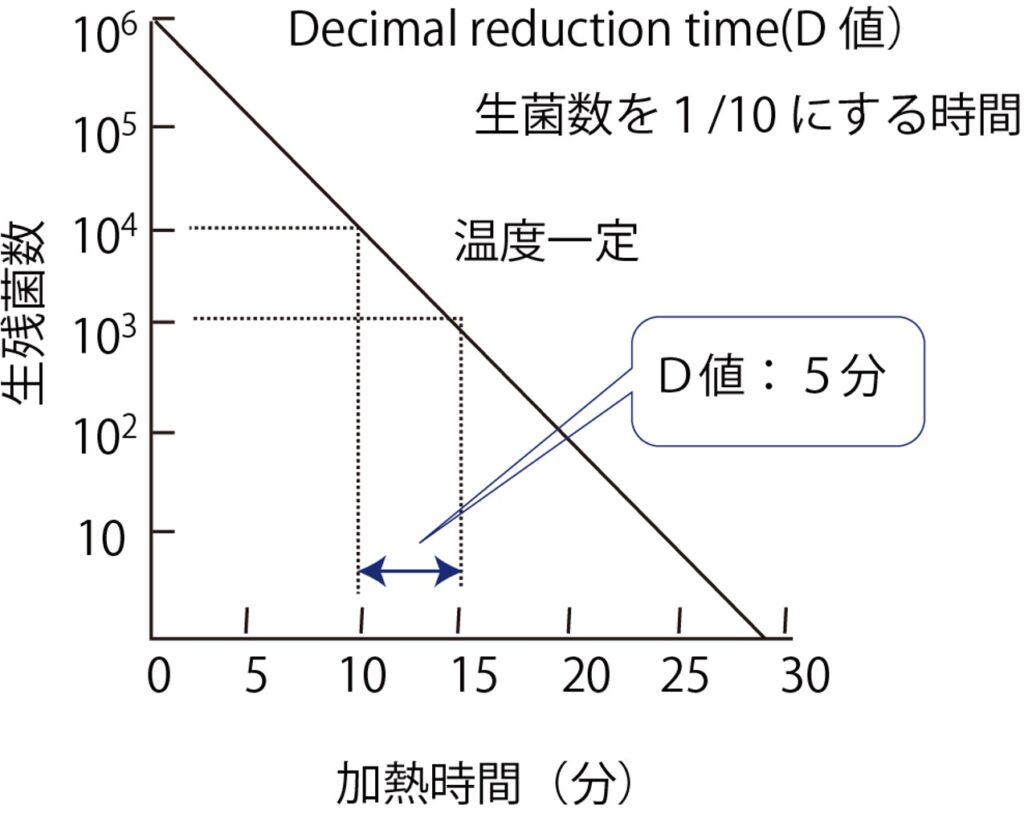

D値とは?

ここで6 D の意味を理解するためにD値の説明をしておく。

- D値: 微生物を殺菌して菌数が減っていく際に、元の菌数の1/10の菌数になるために必要な時間

例えば63°でのD値が3分である場合、3分で107の菌量が106にまで低下するという意味である。

ではなぜ米国のFDAではリステリア菌を標的としたReady to eat食品での殺菌を6D殺菌と定めているのか。まず食中毒の発症菌量の観点から考えてみると、仮に加熱前のReady to eat食品に107/gのリステリア菌が存在していたとしても、6D殺菌を施せば101/gとなる。世界中の現在の症例データに基づくと、100 / g以下の低濃度のリステリア菌を含む食品は、リスクをほとんど引き起こさないと考えられている( FAO / WHO、2004 )ため、これらの食品の殺菌直後では少なくとも最小発症菌量よりも遥かに低い数値となる。ただし、チルド流通の時間や温度管理不備などの流通での状況により菌数が増えるため、流通条件によってはワーストケースを想定すれば6D殺菌よりもより高いD値での殺菌が必要となろう。たとえば、5℃で10日の賞味期限の場合を想定しても同様である。このようにしてパスツール殺菌における殺菌条件のDの数は、殺菌前に存在している病原菌の数の現実的な想定の平均値および殺菌庫の温度条件や流通日数、賞味期限などを考慮して決定される。

米国ではリステリア菌のゼロトレランスポリシーにより、25 gあたりにリステリア菌が検出されてはならないとされている。この観点で殺菌条件を考えるならば、例えばReady to eat食品の加熱前に置いて104/gのリステリア菌が存在していた場合に6D殺菌をかければ10-2/gになる。つまり100 gあたりで検出限界以下ということになる。このようにして6D殺菌は加熱前のReady to eat食品のリステリア菌菌数が最大でも104/gを想定していると言える。

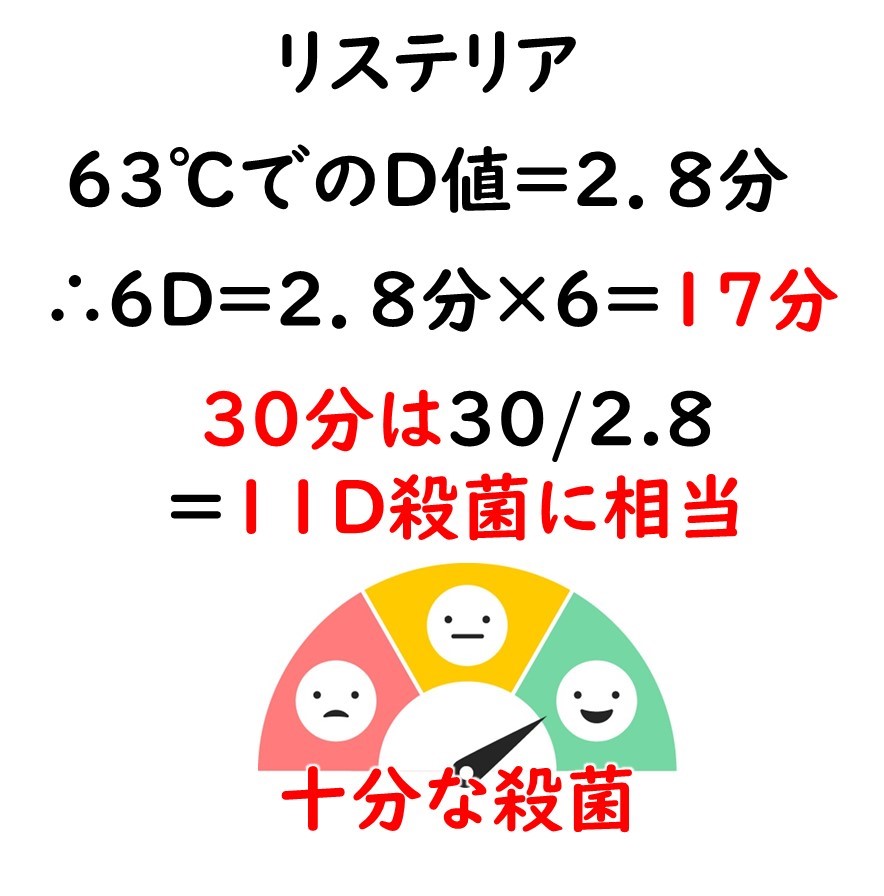

以上を理解した上で、日本の食品衛生法における63°Cでのパスツール殺菌の30分の意味を考えてみたい。リステリア菌の63°CでのD値は約2.8分である。米国方式で6D殺菌で考えるならば、2.8分×6=17となり、17分間に相当する。したがって30分であるならば、リステリア菌で計算すれば11 D殺菌に相当する。1 gあたりに病原菌が存在してもワーストケースでも107/gであるために、30分という加熱時間は十分すぎるほどの殺菌時間であることが分かる。

なおリステリア菌以外はどうかという疑問も入るであろう。リステリア菌も他の病原菌もD値はあまり変わらない。この点については後述する。

注)上記で示したリステリア菌のD値はあくまでも。試験管培養で求められた標準的なD値である食品の水分活性が低い状況などでは、D値がこれよりも大きくなることも留意しておく必要がある。

Z値とは?自分で同等の殺菌条件を計算する際に必要

さてここで加熱殺菌を考える上で避けて通れない Z 直の説明をする 。 Z 値を学んでも使い道があるのか?と考える向きもあるかもしれない。しかし下記に述べるように 、Z 値が理解できていないと、食品の現場での殺菌条件を色々と変更していく際に、実用的な運用ができなくなる。是非とも理解していただきたい。ただしここではあまり難しく理論だけを説明するつもりはない。まず難しく定義で言えば Z値の定義は次のようになる 。

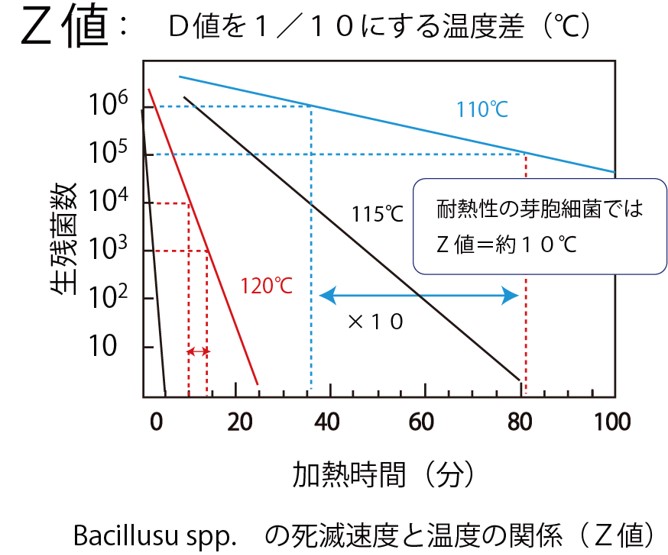

Z値:D 値を 10 倍に変更するのに必要な温度(摂氏または華氏)

この定義だけを何遍読み返しても、これがどこに役に立つのか分からないであろう。したがって実際の実例で説明をしてみたいと思う。

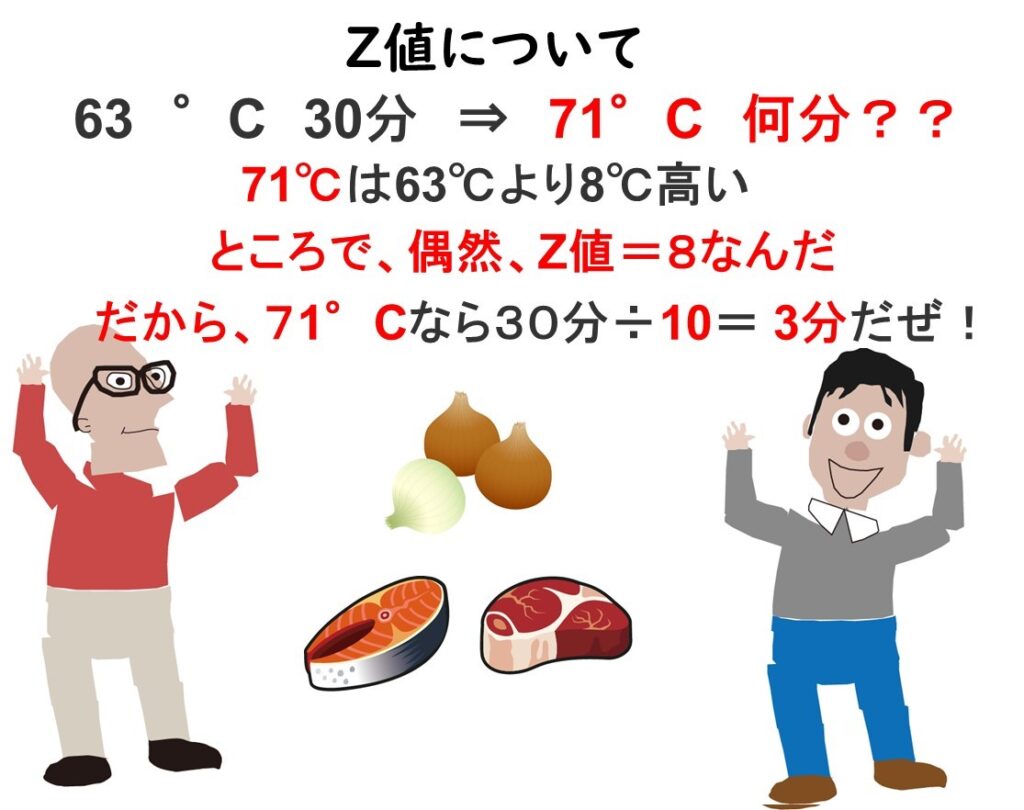

今、工場で 山田さんが63°C30分の殺菌条件を、少し温度を上げて、短い時間殺菌をしたいと考えている。例えば71°Cに温度を上げた場合には、30分に相当する時間は何分などのだろうか?この答えを出すために必要なのは Z値 である。71°Cは63°Cより8°Cだけ温度が高い。ここで Z 値=8として計算してみる注)。したがってここでは Z 値8なので71°Cでは63°Cよりも8°C高いので、71°での殺菌の時間は30÷10=3分で済むということになる。これが Z 値の考え方である 。

注):一般的に非芽胞形成菌の100°C以下での殺菌の Z 値は5~8である。Z値を正確に決定するには、具体的な微生物と殺菌条件(温度、時間)に対する実測データが必要であり、微生物の種類や性質、食品や製品の性質、殺菌プロセスの詳細な条件(温度、pH、時間など)に応じてZ値は変化する。ここではZ値=8として計算する。

Z値をつかって、63℃30分と75°C1分の関係を、計算で確かめる

上に述べた例で、Z 値の意味が理解できたと思う。では次に Z 値を使ってもう少し実用的な計算をしてみよう。先ほどの例では、たまたま63°よりも8°高い温度の71°での計算を行ったので、単純に答えが出た。ここでは63°C、30分に相当する殺菌時間を任意の温度で計算してみよう。その計算の例として、次のような問題について考えてみよう。

厚生労働省のパスツール殺菌では63°C30分もしくは75°C1分を推奨している。ではここでは63°C30分と75℃1分がそれぞれ同じ程度の殺菌レベルなのかについて、Z 値を使って計算で確かめてみよう。まず下記の式を理解する。

求める殺菌時間(分)=30分×10(63℃ー入力温度)/8°C

さて、ここで難しい式が出てきたぞ。やっぱりダメだと思う向きもあるかもしれない。でも上の式は、実はそんなに難しくない。上の式における入力温度とは、つまり自分が今何°Cで殺菌するかという温度のことだ。式の意味わかりやすく理解するために、今、自分は63°Cと設定してみよう。

求める殺菌時間(分)=30分×10(63℃ー63℃)/8°C =30分×100°C/8°C =30分×100=30分×1=30分 となる。

これは簡単だ。【63°C、30分加熱は、63°Cで何分加熱になるか】と聞いているようなものなので、当然答えは30分となる。これがこの式でちゃんと求められていることになる。

では次に入力温度を71°Cにしてみよう。 71°Cというのは63℃よりも8℃温度が高い。ということは、Z値は8℃と仮定しているので、これは暗算でも63度30分の過熱は71℃では、30分の1/10の3分という答えが計算できる。これが上の式でちゃんと求められるかを確認してみよう。

求める殺菌時間(分)=30分×10(63℃ー71℃)/8°C =30分×10-8°C/8°C =30分×10-1=3分

やはり上記の式で算出することができた。

つまり上の式は、Z値の定義そのものを式に変換していると考えればよい。

さて、いよいよ厚生労働省のパスツール殺菌では63°C30分もしくは75°C1分を推奨の同等性を確認してみよう。

例えば75°Cを上記の式に入れて計算してみれば、求める時間は 0.96分となる。従って厚生労働省が推奨している63°30分は、ほぼ75°では1分ということが理解できる。

このように、上記の計算式を理解していれば自分たちの工場で殺菌温度を変えた場合に63°C30分に相当する時間を計算することができる。

ただし、上に示した10の-1.5乗はどうやって計算するのかという問題が出てくるので(さすがにこれは暗算でできない、どうしてもエクセルが必要となる)、この点についてはエクセルを用いた計算方法について下のビデオで説明しておいた。

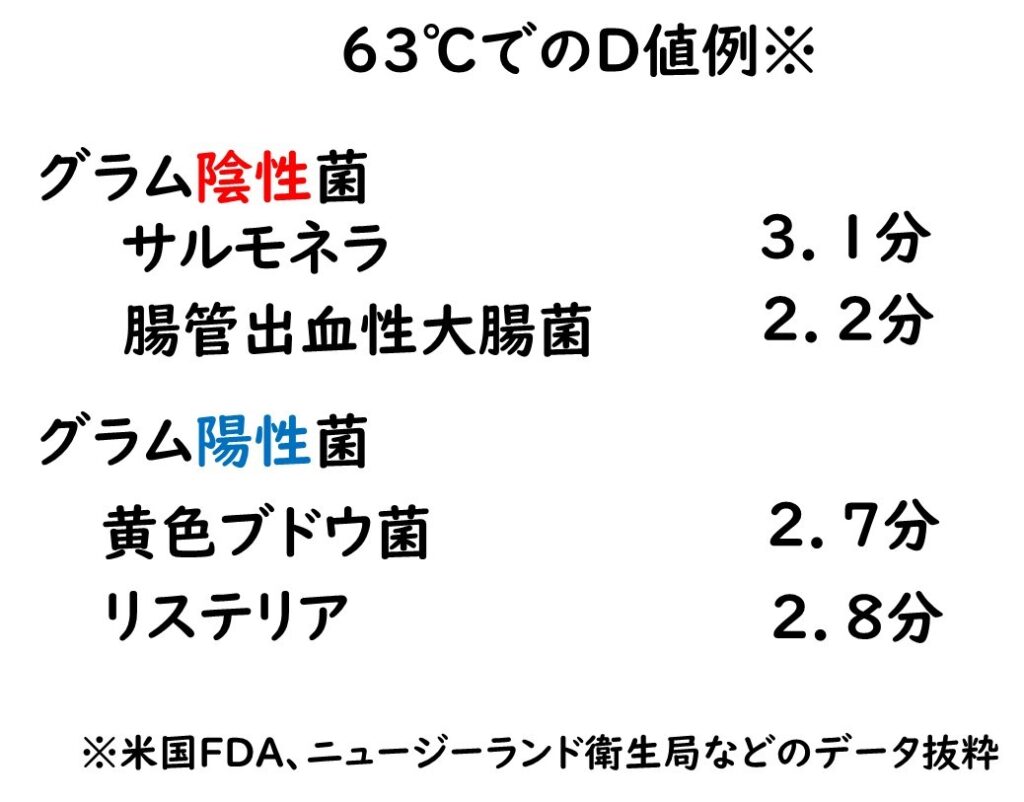

微生物によってD値はどれくらい違うの?ー覚えておくと便利な数字3分

ここまで説明してくると、読者の中にはD値とか Z 値というのは微生物の種類によって違うのでは?と疑問を持つ方も多いだろう。もちろん厳密に言えば微生物事によってD値や Z 値は違う。しかし、それは教科書的な話であって、この記事では皆様にも少し実践的な理解を伝えたいと思う。

まず初めD値であるが、63°CでのD値を3分と覚えておくと良いだろう。上述したように63°という熱量は微生物の少なくとも栄養細胞タンパク質が変性する熱量なので、グラム陽性菌陰性菌にかかわらずmこの温度帯でのD値はだいたい3分程度になるわけである。一つ一つの細かな数字を覚えるよりも、63°Cでまずだいたい3分と理解しておくと実践的に役に立つ。

次に Z 値であるがここでは初心者用なので詳細なことは割愛するが、これも微生物の種類によって若干の差は出てくる可能性はあるが、100°C以下の温度帯ではでは微生物の種類にかかわらず8℃で考えていけば良いと理解しとけば良い。ちなみに100°以上の温度帯では Z 値=10と覚えて送れば良い。具体的な例で言えば、次の記事で述べるレトルト殺菌、すなわち121°C4分に相当する殺菌は、例えば111°では、40分に相当するということである。

低水分活性食品におけるD値は著しく上昇するので注意

ただし、上のD値はあくまでも液体培地で測定した結果である。野菜や肉などの水分活性が0.9以上の食品については、このD値をおよその参考にすればよいだろう。しかし、香辛料、アーモンド、ピーナッツバター、ベビー用粉ミルク、小麦粉、シリアル、クッキー生地などの低水分活性食品にこれらの低水分活性食品では、D値は液体培地でのD値(約3分)の30~100倍以上の時間を要する場合が多い。このことについては別記事で詳しく解説したので、下記の記事をご覧いただきたい。

加熱殺菌や殺菌実験での留意事項

最後に微生物の加熱殺菌を考える時に初心者がよく間違える点だけを指摘しておく。これまで述べてきた温度とか時間は、全て食品の中心温度ということになる。例えば肉を殺菌する場合に63°30分というのは肉の中に温度計を差.し込む。そしてそのど真ん中の部分が63°で30分に達した時の条件を言うわけである。肉を63と30分のお湯の中につけるという意味ではないことを理解しておく必要がある。

同様に学生に実験をやってもらう時によく間違えるのは、例えばある温度条件で微生物の殺菌グラフを出す実験を指示をすると、学生によっては 微生物細胞の入った試験管を63°30分のウォーターバスに入れて、そこから測定をし始める学生がいる。これでは微生物の細胞の入った試験管の温度はその時点では63°にならない。瞬間にして63°30分に微生物細胞がさらされる実験条件を設定しなくてはならない。便利な方法は、例えば9.9ミリリットルの培養液をあらかじめ63°Cで加熱しておき、そこに0.1ml の微生物の培養液を入れるというやり方である。このようにすれば微生物の菌液は瞬時にして63°Cにさらされる。したがってこの時間を0タイムとして微生物の生存曲線を書くことができる。

加熱殺菌の関連記事として、その他に下記の記事もあります。