100℃煮沸で死滅しない耐熱芽胞菌

食品に存在する細菌を完全に殺菌すれば(滅菌)、少なくとも食品の微生物学的な腐敗・変敗や食中毒は防除できる。このような完全殺菌食品をレトルト殺菌食品と呼び、これらは常温流通にしても問題にならない。もちろん、厳密な意味ではレトルト食品の定義は無菌食品ということではない。例えば、モーレラ・サーモアセティカ(Moorella thermoacetica) のような超耐熱性細菌は120°を4分では死滅しない。しかし、増殖下限温度が50C°付近なので、ホットベンダーで販売している缶コーヒーなどでフラットサワー変敗を起こすものの、常温流通の通常の食品では問題とならない。

常温流通の通常の食品 に関連する細菌のなかで耐熱性がとびぬけて高いのはバチルス (枯草菌やセレウス菌が属する属) とクロストリジウム(ボツリヌス菌が属する属)の2属のみである。したがって、最強の耐熱性を持つボツリヌスA型菌の胞子を標的に加熱殺菌すれば、食品を密封容器に包装し常温で流通することが可能となる。

レトルト殺菌(120°C、4分殺菌)とは?

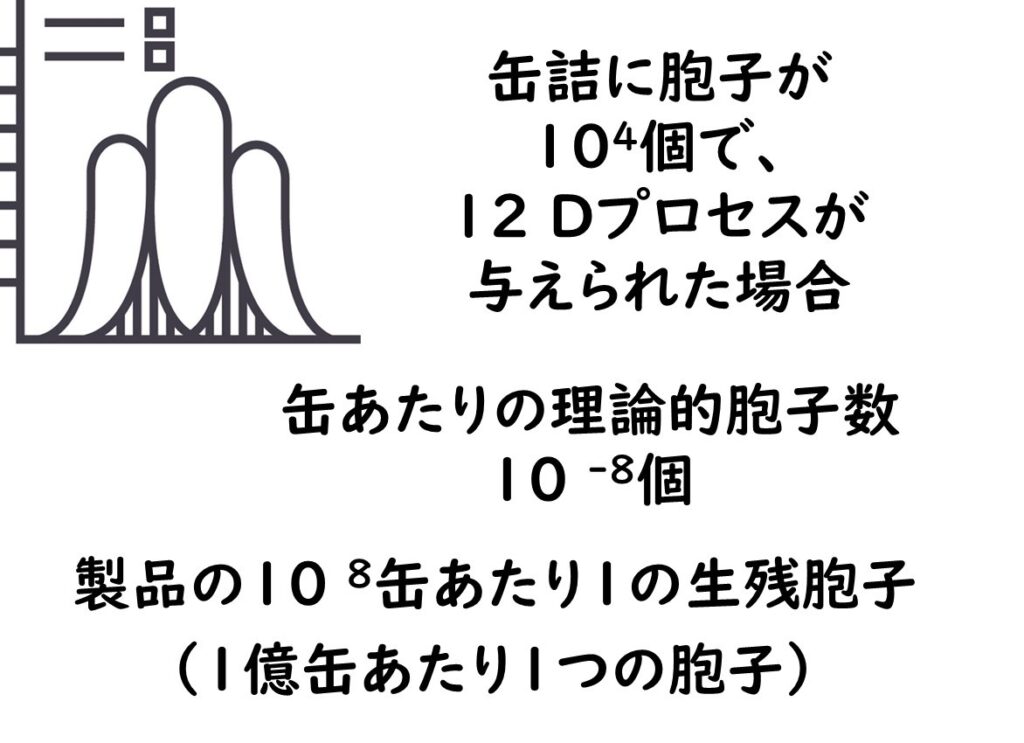

ボツリヌス菌胞子の完全殺菌を目的としたレトルト食品や缶詰食品の場合は、負荷加熱量の積分値を表す概念であるF値が重要である。レトルト殺菌条件における120℃でのF値4とは、食品の中心部において120℃で4分間加熱した場合の殺菌効果を意味する。これだけの積算加熱を加えるとボツリヌスA型菌の胞子が12Dレベルまで減少するという実験データから算出されている。12Dレベルとは、菌数が10-12に減少するという意味である。

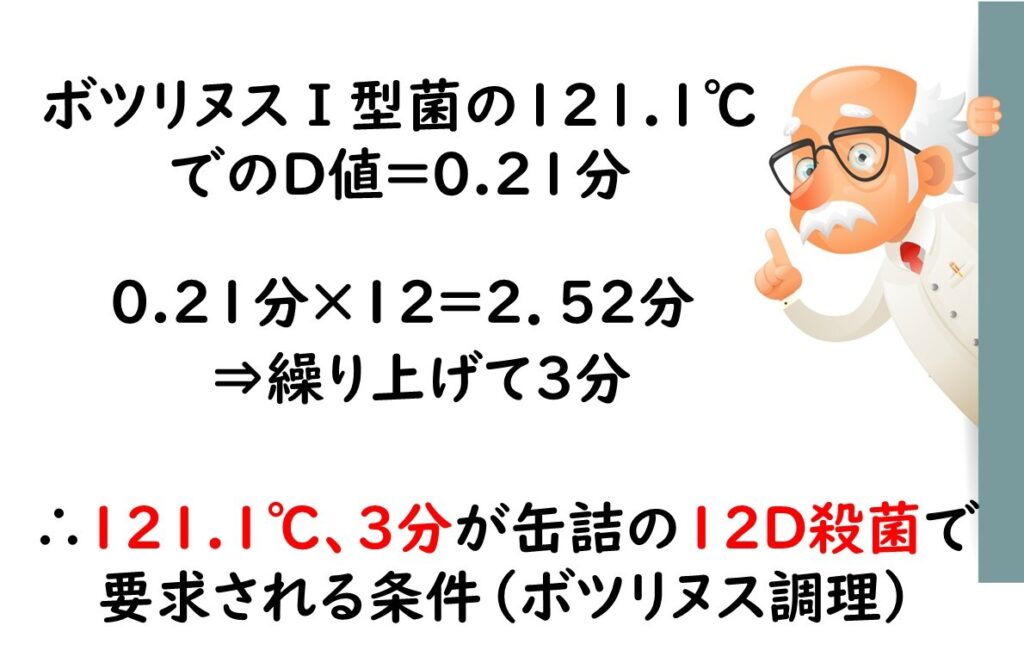

ボツリヌス菌の耐熱胞子を殺菌するためには100℃の加熱では不可能であり、100℃以上にしてはじめて殺菌が可能である。この際、ボツリヌスA型菌胞子のD値は121.1℃で0.21分である。これは、試験管におけるモデル実験系によって得られる実測値である。したがって、12桁の菌の殺菌を達成するためには、0.21×12=2.52分の殺菌時間が必要となる。

従って国際的には

- 121.1°C、3分が缶詰の12 D 殺菌で要求される条件、すなわちボツリヌス調理

として定められている。

注意書き:121.1°Cで3分(ボツリヌス調理)の歴史的背景

D値の実験と発見

EstyとMeyer(1922年) がボツリヌス菌芽胞の耐熱性を評価する実験を行った。

- その結果、121.1°C における芽胞のD値(10分の1に減少する時間)が約 0.21分(12.6秒) であることが示された。

12D殺菌の考え方

D値(0.21分) を基に、ボツリヌス菌芽胞を安全レベルまで減少させるには、12-log減少(12桁減少) が必要とされた。

- 計算式: D値(0.21分)×12=2.52分

- この結果、2.52分で芽胞数を10¹²分の1まで減少させられることがわかった。

安全係数と丸め

Stumbo(1965年) らによる実験と検証を経て、実務上の安全係数を考慮し、必要時間 2.52分 を切り上げて3分と設定した。

なぜ121.1°Cか?

当時のアメリカでは温度単位として華氏が用いられており、華氏250°F が摂氏 121.1°C に相当する。この温度は、缶詰やレトルト食品の殺菌工程で実現しやすく、効果的であるとして採用された。

一方、日本の食品衛生法では、120℃、4分相当加熱が定められている。

12D殺菌の理論的根拠は?

さてここでなぜ12 D 殺菌なのかについて説明をする。仮に今、レトルト食品1袋に106/gのボツリヌス菌胞子が存在していたとする。12D殺菌を施せば、袋の菌数は、10-6/gの胞子ということになる。言いかえると、106袋製造して1袋にボツリヌス胞子が生残しているという計算になる。通常、出荷時に106も出荷することはないから、このようなレベルの殺菌を施せば安全であるとする理屈である。

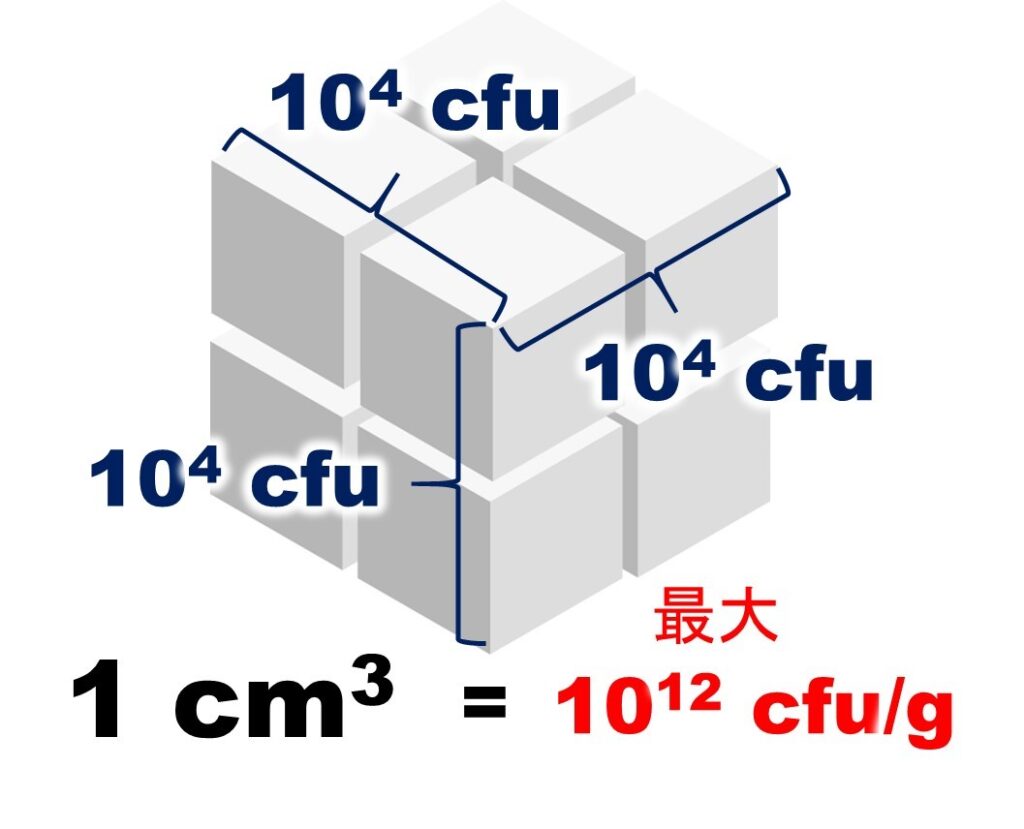

それでは、最初の菌のボツリヌス汚染をなぜ、106/gと想定するのか?これを理解するには、食品1gあたりに存在する細菌レベルの大まかな常識をつかんでおく必要がある。本基礎シリーズの「私たちの身の回りの微生物数(一般生菌数)」で説明したように、魚や肉、野菜が新鮮であれば、103/gの微生物が存在しており、腐敗していれば、107/g、そして、わたしたちの大便では、約1012~13/gとなる。1立方センチメートルのすべてを微生物で埋め尽くすと約1012~13/gになり、これ以上の微生物濃度の標記はありえない。

以上を理解すれば、レトルト製品でのワーストケースシナリオとして、ボツリヌス菌が106/gと想定する意味が理解できるだろう。食品の全体積が大便のように微生物細胞だけで占められているということは想定外にしても、腐敗食品を想定して107/gあるいは、108/gを前提とすることはできる。しかし、微生物が107/g~108/g存在してれば、腐敗臭がし、通常このような製品を袋詰めすることはない。仮にこのように想定しても、12D殺菌を施せば、上に述べた理屈で、ボツリヌス菌胞子は全滅するわけである。

さらに、理解しやすい簡単な理解の方法としては、包装食品のがボツリヌス菌の胞子だけで詰まっていたとしても、1グラム あたりには最大で1012胞子しか存在しないと理解すれば良いだろう。つまり仮に包装食品の中身が全てボツリヌス菌の胞子だったとしても、12 D の殺菌を行えば理屈上はその胞子を全て殺せるという計算になるという考え方も頭の中での理解はしやすいかもしれない。

F4殺菌をしない加熱条件緩和チルド包装食品

ここで加熱殺菌に関係する食品の商品開発の話を少し触れておく。前述したようにレトルト食品は120°Cで4分という高温高圧加熱をかける。このような高い加熱温度では食品の風味は失われてしまう。例えば肉をこのようなレトルト製品にした場合にはとても硬くなる。ステーキレストランに行った時に、肉の焼き方をウェルダンかミディアムレアなのかレアなのかについての好みを聞かれるが、ミディアムレアの焼き方はステーキのカット面の赤い部分が ちょうど失われ始める程度の状態である。肉のタンパク質の変性温度は60°Cで30分程度である。 肉は生肉のタンパク質がすこし変性した程度の状態が一番美味しい。つまりレトルト食品の加熱温度である120°Cで4分も加熱をすると肉は硬くなって美味しくない。レトルト製品においては、ボツリヌス食中毒の安全性の観点から殺菌をせざるを得ない。しかし、美味しさの観点からは望ましいことではない。

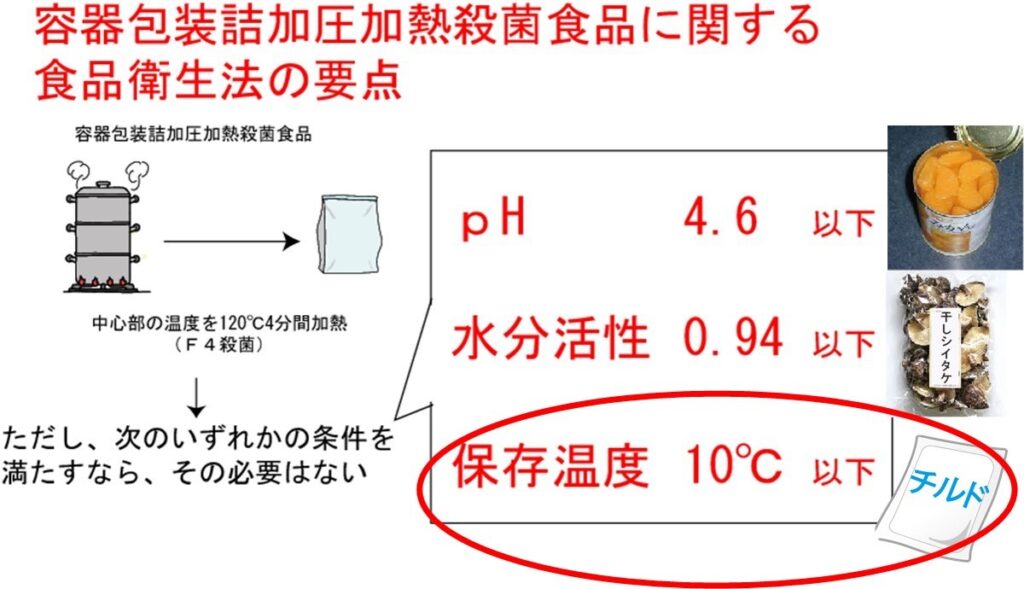

レトルト製品より美味しい包装食品を作るためには、120°Cで4分間の加熱を行わないことが選択肢としてある。しかし、これまで述べてきたように120°Cで4分間の加熱をかけなければ、ボツリヌス菌(Ⅰ型)の胞子を除去することはできない。ただし次のような食品の場合は例えボツリヌス菌の耐熱胞子が食品中に生き残っていたとしても食品を流通することができる。どのような条件だろうか。

まずは PH について述べる。pHが4.6未満の食品ならばボツリヌス菌は増殖することができない。このような食品については120°C4分の加熱をする必要はない。代表的な食品としては、果物の缶詰 などが例として挙げられる。

もうひとつの条件は水分活性が0.94未満の場合である。水分活性とは何かについては本基礎シリーズでこれからの記事で詳しく説明する。とりあえずここでは水分活性は食品中に含まれる微生物の利用できる水の尺度だということのみ理解しておけばよい。水分活性が低いということは微生物の増殖がしにくいということを意味する。水分活性が0.94未満であれば、多くの食中毒菌の増殖は抑制される。ボツリヌス菌も例外ではない。したがってこのように水分活性が0.94未満の食品においてはやはり120°Cで4分の加熱は必要ない。代表的な食品としては、ジャムなどが例として挙げられる。あるいは乾燥した干しシイタケなどもその一例である。

そして最後に、流通温度が10°C以下の包装食品である。120°C4分の加熱を行わなくても、その食品を10°C未満で流通すれば、ボツリヌス菌の食中毒のリスクを防ぐことができる。もちろん後述するようにボツリヌス菌には低温で増殖するタイプも存在する。これについては後述する。

地球上で最強の毒素を産生するボツリヌス菌が、煮沸で殺菌できず、120°C4分という強烈な加熱をかけなくては死滅できないということは、人類にとって不幸であったかもしれない。なぜならば空気を除去した包装食品や缶詰食品では、120°4分というレトルト殺菌をかけなくてはならないからだ。

しかし一方で、ボツリヌス1型菌は冷蔵庫の温度(10°C以下)では増殖できない。ボツリヌス菌は本来土壌の環境菌である。土壌の環境菌の大部分は10°C以下で増殖できる。なぜならば彼らが低温で増殖できなければ冬に色々な生物が死んだ場合に腐敗せず元素の循環が行われないからである。しかし中には微生物であってもこのような低温では増殖できない微生物も存在する。いわば夏草のような存在だ。ボツリヌス1型菌はこのタイプの微生物と言える(注、後述するようにボツリヌス菌でもⅡ型菌は冬草型で、低温で増殖できる)。このことは食品開発の世界において、とてもラッキーなことだったと言える。なぜならば、仮にボツリヌスⅠ型菌が包装食品の中で生き残っていても、チルド流通をすることによって、そのリスクを防げるからである。そこで、このような原理を利用し,120℃4分加熱をかけず、加熱緩和したチルド食品が流通している 。

ここで、注意しなくてはならないのは、このような商品はあくまでも『チルド管理が命』ということである。『チルド管理が命』という意味は、『チルド管理しないと製品の日持ちがしない』という意味ではなく、『チルド管理しないと地球上の最強の殺傷力をもつ毒祖を生産するボツリヌス中毒に消費者がかかる』という意味である。

事実、このような事件が起きた。1998年、ハヤシライスを食べて親子がボツリヌス中毒にかかり、意識不明の重態となる事件が起きた。この製品は、ここで述べた、『F4殺菌を緩和し、流通を常温からチルドの切り替えてたチルド製品』に相当する。これを購入した消費者である親子は、この製品を真夏の常温で3日間も家庭で保管したのち、これを食べてしまった(食べたのは小6の女児)。消費者の管理が悪いといってしまえばそれまでであるが、問題は、カレーなどの包装食品は、当時の1998年以前では、ほとんど100%、レトルト製品、つまり、常温流通食品であったという点である。このような製品に慣れている消費者が、チルドコーナーにある製品を購入したとしも、常温においておいたら、『すこし中身がわるくなるかもしれない』とは思っても、ボツリヌス中毒になる とは夢にも思わないであろう。以上のように、包装食品の加熱および軽殺菌チルドに関しては、消費者の知識が不足していることを前提に、ボツリヌス危害について細心の注意を払って商品開発をすすめるべきである。

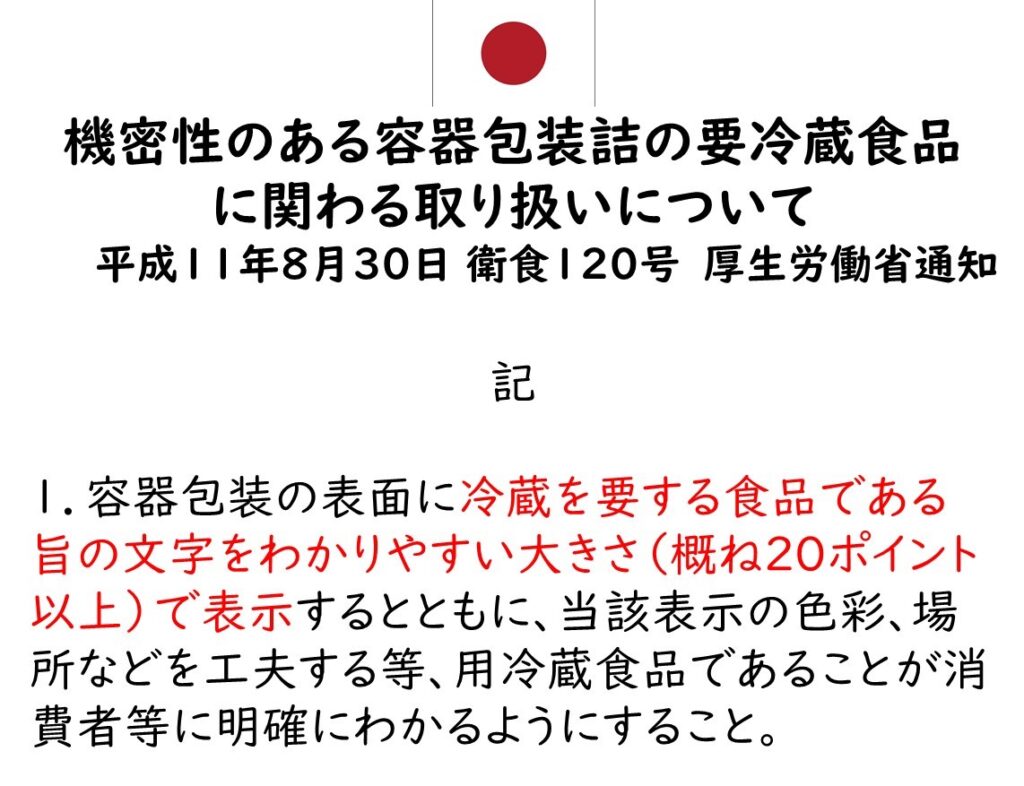

なおこの製品は保管条件として用冷蔵と記載してあった。この記載がなければ食品衛生法違反であったが、要冷蔵と記載してあったために、食品衛生法違反ではない。しかしながら、上述したように消費者はこのような包装食品形態はレトルト食品との区別が紛らわしいために、常温で保管してしまう可能性がある。そこで厚生労働省は当時、要冷蔵の文字を14ポイント以上の大きな文字で記載するような通達を出した経緯がある。

もっとおいしい包装食品ーボツリヌスⅡ型菌胞子の加熱殺菌条件の緩和は可能か?

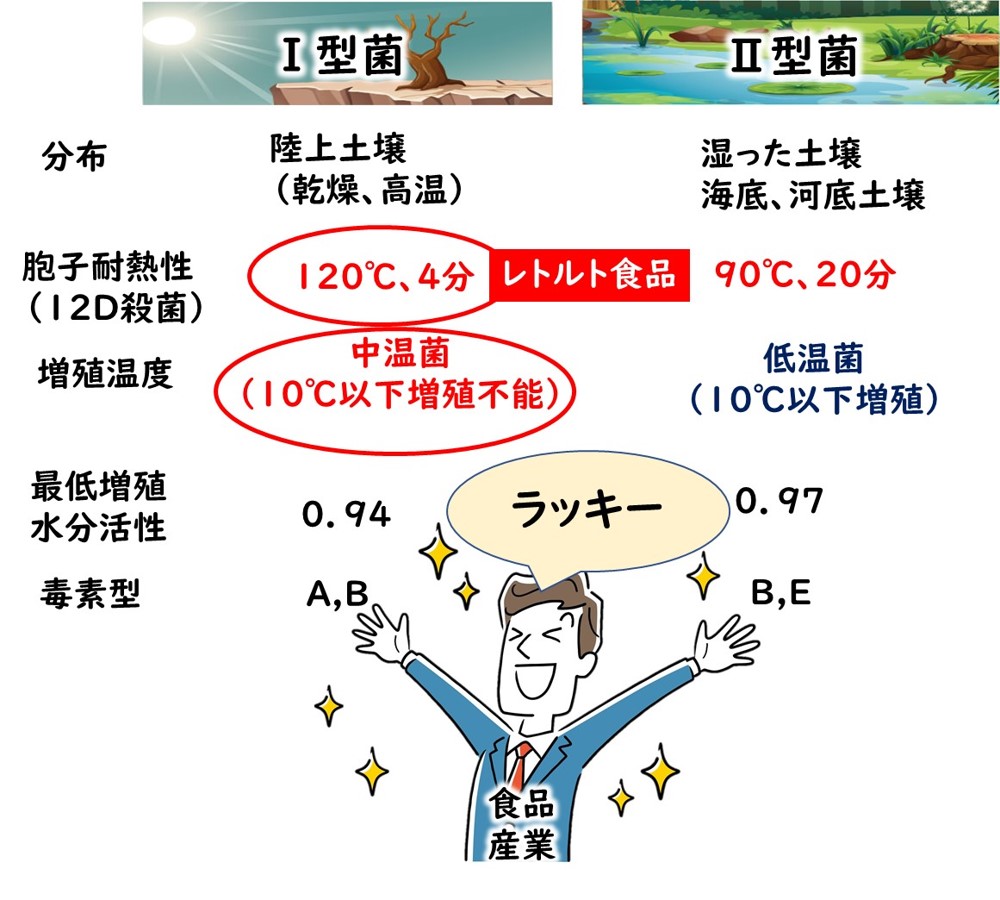

ボツリヌス菌のセクションで、ボツリヌス菌の2つのタイプについて説明した。殺菌に120°Cで4分間の加熱が必要となるような耐熱性胞子を持っているのがⅠ型である。Ⅰ型のボツリヌス菌の大きな特徴は10°C以下では増殖できない。したがって、上述したように、包装食品の加熱条件を低くしても10°C未満で流通することにより、リスクを防除できる。

一方で、低温で増殖できるボツリヌスⅡ型のボツリヌス菌は、食品を低温で流通しても増殖する。ただしこのタイプのボツリヌス菌の耐熱性胞子は、先ほど述べたⅠ型の耐熱胞子よりも耐熱性が弱い。ボツリヌス1型菌の耐熱性胞子を12桁減少させるためには120°C、4分間の加熱が必要であるが、Ⅱ型の場合は90°C、20分で十分である。

本記事の読者の中には、90°C、20分で殺されるボツリヌス菌の耐熱性胞子が本当に耐熱性胞子と言えるのか疑問を持つ者もいるだろう。しかし、この温度はパスツール殺菌の温度よりも遥かに高い殺菌熱量である。

この理解のためには、Z値の概念が必要だ。100°C以下でのZ値を8°Cとして計算してみると、90°C、20分の加熱は82°Cでは200分相当、すなわち3.3時間となる。74°Cでは33時間相当、すなわち1.4日である。66°Cでは14日、すなわち2週間である。このような計算を進めると、90°Cで20分間の加熱量が63°Cで30分間の加熱量と比べてはるかに高いことが理解できる。つまり、そのような加熱条件下での食品の味や風味は大きく低下する。

そこでおいしい食品を作ろうとするとどうなるか。私が大学でボツリヌス菌のリスクを研究していた時、何度もこのような試みをしたいという企業からの相談を受けたことがある。その背景は「これまで以上に美味しく風味のある包装食品を作りたい」というニーズに基づいていた。しかし、残念ながら90°Cで20分の加熱をしないという選択は、現実的にはかなりのハードルである。その理由を以下に述べる。

上述したように、ボツリヌス菌Ⅱ型はⅠ型と異なり、冷蔵庫の温度、すなわち10°C以下でも増殖が可能である。従って、加熱を緩和してもチルド流通すれば問題が解決するというわけではない。もちろん、チルド流通での賞味期限の設定次第ではこのような商品を開発してもボツリヌスのリスクを回避できる可能性はある。しかし、このような商品の場合、流通温度帯や賞味期限などを製造者側で厳密に管理する必要が出てくる。現実問題としては、かなりのハードルが高い。確かに消費者に受け入れられるおいしい製品を作ることはできるかもしれないが、商品開発側としては万一ボツリヌス中毒が起きた場合を考えるとなかなか手が出せないのが実情である。

唯一の単純な解決策は、 包装食品を3.3°C以下の流通温度で生産から消費者までを一貫して流通させることである。なぜならボツリヌスⅡ型菌は3.3°C未満では増殖できないからである。しかし現実の食品流通を考えると生産から消費者まで一貫して3.3°C未満で流通を管理することはとても難しい。

結論として現在のところ、90°C以上で 20分間以上の温度の殺菌をかけざるを得ないというのが実態である。将来的に3.3°C未満の一貫した食品流通網が確立できるならば、おいしい包装食品を食べることができるようになるであろう。