自社の製品について、賞味期限と消費期限、どちらを製品に設定するべきか迷う食品事業者も多いのではないでしょうか。この課題はEUの食品事業者も同様であり、欧州食品安全機関(European Food Safety Authority、EFSA)は、欧州委員会の依頼を受けてガイドラインを作成しました。2020年に発行されたこのガイドラインは、HACCP(危害分析重要管理点)の考え方を取り入れ、食品のリスクを科学的根拠に基づいて評価する方法を提供しています。特に、食品事業者が簡単に利用できる直感的なフローチャートを用意し、製品ごとにどちらの期限を設定すべきかを判断できるよう設計されています。本記事では、このフローチャートの具体的な内容を解説するとともに、EU方式と日本方式の違いについても触れます。科学的で柔軟なEFSA方式を知ることで、より合理的な期限設定が可能になるはずです!

欧州委員会(EU)の要請

欧州委員会(EU)では、賞味期限と消費期限が規則によって設定され、これらは厳格に運用されています。なお、消費期限と賞味期限の違いや日本とEUでの法的位置づけについては、別のブログ記事で詳しく解説しています。詳細は以下のリンクからご覧ください:

EUの多くの食品事業者は、自社の製品にを賞味期限と設定すべきか消費期限と設定すべきか判断する際に苦労しています。この問題に対処するため、欧州委員会(EU)は欧州食品安全機関(European Food Safety Authority、EFSA)に日付表示についての指針を提供するよう科学的意見を求めました。

EFSAのガイドライン

2020年にEFSAは以下のガイドラインを発行しました。

Guidance on date marking and related food information: part 1 (date marking)

この文書の概要は、次のとおりです。

1.賞味期限と消費期限の区別に関する基準

この部分では、賞味期限と消費期限を区別するための基本的なガイドラインが提供されました。

2.消費期限の設定プロトコルに関する指針

この部分は微生物学的危険度が高い食品に焦点を当て、消費期限の設定に関する詳細なプロトコルとガイドラインを提供しました。

この記事では、特に最初の部分、すなわち賞味期限と消費期限をどのようにして判断するかという部分に焦点を当てます。後半の部分、つまり消費期限の設定プロトコルについては、後日、別の記事で詳しく取り上げる予定です。

わかりやすいフローチャート

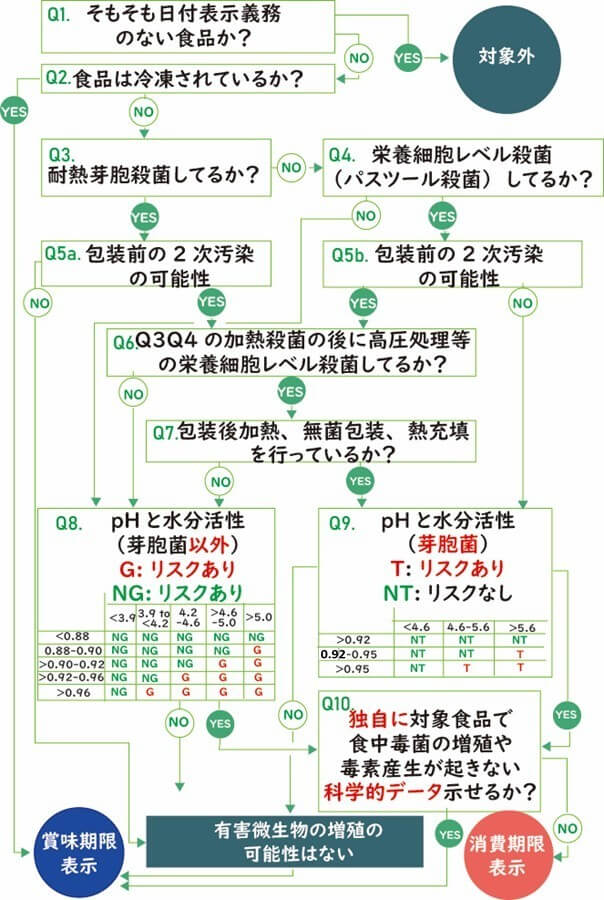

このガイダンスの特長は、食品事業者が自社製品が賞味期限か消費期限かを判断できるよう、非常に分かりやすいフローチャートを提供している点です。以下にそのフローチャートを示します。

食品事業者が自身の会社の製品をこのチャートに照らし合わせることで、消費期限なのか賞味期限なのかを判断できるようになっています。

それぞれの設問の概要は次のとおりです。

Q1では、食品に対する消費期限や賞味期限の設定が、そもそも、法的な義務として求められるかどうかを確認しています。規則(EU)第1169/2011号の付録Xでは、非常に長持ちする食品など、賞味期限表示義務からの除外食品が規定されています。

Q2では、冷凍食品かどうかを質問します。冷凍食品であれば、微生物学的なリスクはゼロになり、消費期限ではなく賞味期限の設定へと進みます。

Q3とQ4では、加熱殺菌が行われているかを問います。Q3では、レトルト殺菌レベル、つまり耐熱芽胞菌も殺菌しているかどうかを確認し、Q4はパスツール殺菌レベル、すなわち病原細菌(食中毒菌)の栄養細胞レベルを殺菌しているかを確認します。

Q5では、加熱殺菌を行った場合の、加熱後の二次汚染が起こるかどうかを確認することです。二次汚染が起こる場合、どのような微生物が混入するか不明であり、フローは、スタートにもどる感じになります。つまり、たとえ加熱殺菌が行われていても。二次汚染で栄養細胞や芽胞菌の混入があるのだから、それを前提に次のステップを考えなくてはならないことになります。

Q6では、加熱殺菌後、例えば高圧殺菌などの栄養細胞殺菌を行っているかどうかを問います。行われていないならば、次の質問の水分活性やpHでの制御の質問Q8に進んでいきます。

Q7では、Q6の措置が行われている場合、包装後に加熱処理や無菌包装、ホットパックなどの措置を行っているかどうかを確認します。これらの措置が取られていれば、リスクは耐熱芽胞菌に限定され、残るリスクは芽胞菌のみとなります。そこで芽胞菌を対象とした、水分活性やpHで制御の質問Q9へ進みますできます。

Q8、Q9では、水分活性やpHで制御できるかどうかを判断します。チャート上に示された表は、水分活性やpHの組み合わせによって、病原細菌(食中毒菌)の増殖ができない領域を示しています。例えば、栄養細胞の場合(Q8)、pHが0.90以上でも水分活性が0.88未満なら、増殖の可能性はありません。リスクがない場合は、賞味期限の設定に進みます。しかし、これらの表でリスクがないと判断できない場合は、Q10へ進みます。

なお、食品製品に病原微生物の胞子と栄養細胞の両方が存在する場合、栄養細胞をターゲットにした成長限界が適用されます。栄養細胞を標的とした成長限界の方が厳しめの設定なので、この設定で運用すれば、胞子の発芽、増殖、毒素形も防止できるからです。

Q10は、食品事業者が、独自に対象食品で食中毒菌の増殖や毒素産生が起きない科学データを示せるかを問います。水分活性やpHで制御できない場合でも、製品特有の環境、例えば保存料などが微生物の増殖を防ぐ可能性があれば、フローチャートは賞味期限へ進みます。

上記のチャートはフローチャートの和訳版です。EFSA ジャーナルに掲載されるすべての記事は、クリエイティブ コモンズ表示ライセンス ( CC BY ND )の条件に基づいて公開されています。図は、より理解しやすいように、いくつかの点を丸めて意訳しています。

なお、EFSAは、このフローチャートにおいてQ10が最も重要な質問であると指摘しています。最終的には、食品事業者が想定するワーストケースシナリオの流通温度やその他の詳細条件に基づき、病原細菌(食中毒細菌)の増殖の有無を科学的データによって証明できるかどうかによって、このフローチャートの最終判定が変わる可能性があります。例えば、食品事業者が自社の製品に添加する保存料によって微生物の増殖を制御できるか否かの判断がこれに関係します。また、先のQ8、Q9で示された水分活性とpHの表は、最適な微生物の増殖指標温度を示し、最も強力な微生物(ワーストケースシナリオ)を想定しています。しかし、実際の食品事業者が取り扱う食品は最適温度ではなく、低温で流通させるため、示された表よりも微生物の増殖がしにくい状況であることも想定できます。さらに、食品事業者が使用する微生物は、この表に示されているものよりも弱く、増殖がより容易に制御できる可能性があります。

このような個別の状況を食品事業者が自ら評価し、判定を調整するのがQ10の役割です。したがって、EFSAはQ10の位置づけが特に重要であり、これまでの判定を覆す可能性があると述べています。しかし、逆に言えば、食品事業者がQ10を用いて科学的なデータを独自に用意し、製品が増殖しないことを実証できない限り、製品には消費期限を設定する必要があります。つまり、EFSAは、食品事業者がQ10を適切に判断し、回答する能力が不足していれば、リスクを過大評価する可能性があり、本来ならば賞味期限の設定で済む製品に消費期限を設定してしまうことがあるため、Q10に関する判断能力の向上が重要であるとしています。

各社の製品は加熱のタイミングや条件、pHや水分活性などの処置が異なるため、このチャートを使用してそれぞれの製品に適用することで、病原細菌(食中毒菌)の増殖が起こるかどうかを判断できるようになっています。

このチャートを見ると、要するに工場出荷後の病原細菌(食中毒菌)の増殖可能性の有無を基にしていることが分かります。つまり、

- 最終的に病原細菌(食中毒菌)の増殖がないと判断される場合は、賞味期限

- 流通過程で病原細菌(食中毒菌)の増殖を否定できない場合は、消費期限

本記事では、病原細菌(食中毒菌)と記載しているが、EFSAでは、有害微生物(hazardous microorganisms)としている。両者は同義である。EFSAでは、有害微生物は主に人の健康に直接的なリスクをもたらす病原微生物を指しています。リステリア、サルモネラ、VTEC(腸管出血性大腸菌)、ボツリヌス菌などは、まさにその代表的なものです。これらの微生物は、食品中で増殖すると食中毒を引き起こし、消費者の健康を損なう可能性があるため、安全性に関わる消費期限の設定において重要な考慮事項となります。

一方で、腐敗菌(シュードモナス属、酵母、カビなど)は、食品の風味、色、臭い、食感といった品質を劣化させる主な原因となる微生物ですが、通常、健康な人が摂取しても直ちに食中毒を引き起こすわけではありません。そのため、EFSAのガイドラインでは、腐敗菌は主に食品の品質保持期間を示す賞味期限の設定に関わる要素とされています。

判断具体例

また、このガイダンスでは単にフローチャートを示すだけではなく、食品事業者が具体的な食品をこのチャートに当てはめた際の判断がどのようになるかを具体的に例示しています。以下にその代表的な例を示していきたいと思います。

牛乳および乳製品

UHTミルク

「賞味期限」表示義務除外食品か?(Q1: いいえ)→冷凍食品製品として流通または保存されいるか(Q2: いいえ)→UHT処理(> 135°Cで2〜5秒)は、食中毒を引き起こす細菌のすべての胞子を排除すると予想されるか?(Q3: はい)→熱処理後および包装前に再汚染の可能性はあるか?(Q5a: いいえ、理由:通常、乳業界は無菌充填ユニットを使用して牛乳を包装しているため)。以上に基づき、無菌包装のUHTミルクは食中毒細菌を含まず、常温で保存できるため、UHTミルクの「賞味期限」表示が適切となる。

しかし、無菌包装でない場合、包装前に病原細菌の栄養細胞で再汚染される可能性があるか(Q5a: はい)→牛乳が検証済みの致死後処理を受けているか?(Q6: いいえ)→UHTミルクのpH(> 6.5)とaw(> 0.99)が菌状病原細菌の成長を支持するか?(Q8: はい)→食品事業者が独自に牛乳中の食中毒菌の増殖や毒素産生が起きない科学的データを示せるか(Q10: いいえ)。以上に基づき、無菌包装でないUHTミルクは冷蔵下で流通および保存されるべきであり、「消費期限」が必要となる。

ヨーグルト

「賞味期限」表示義務除外食品か?(Q1: いいえ)→冷凍食品製品として流通または保存されいるか(Q2: いいえ)→加熱殺菌しているか?(Q3: いいえ、Q4: はい、理由:栄養細胞の殺菌を行っているが、耐熱芽胞レベルの殺菌は行っていない)→スターター菌の接種と包装の際に、再汚染の可能性があるか(Q5b: はい)→ヨーグルトが検証済みの致死後処理を受けているか(Q6: いいえ)→pH > 4.2およびaw > 0.990を想定すると、製品は病原細菌の増殖を支持することができるか?(Q8: はい)。

ここから2パターンに分かれる

- 食品事業者が独自にヨーグルトの食中毒菌の増殖や毒素産生が起きない科学的データを示せるか(Q10: いいえ)→製品には「消費期限」が必要

- ヨーグルトに特定のスターター菌が存在し、冷蔵保存中の合理的に予見可能な温度を考慮すると、ヨーグルトは病原細菌の成長を支持しないことを証明できる場合(Q10: はい)→「賞味期限」表示が適切

肉および肉製品

生肉(例えば、生豚肉)

「賞味期限」表示義務除外食品か?(Q1: いいえ)→冷凍食品製品として流通または保存されいるか(Q2: いいえ)→加熱殺菌しているか?(Q3、Q4: いいえ)→生肉のpH(5.7)とaw(0.99)が病原細菌の栄養細胞の増殖を支持する可能性があるか?(Q8: はい)→食品事業者が独自に生豚肉中の食中毒菌の増殖や毒素産生が起きない科学的データを示せるか(Q10: いいえ)。以上に基づき、生豚肉は冷蔵下で流通および保存されるべきであり、「消費期限」が必要となる。

真空包装された熱処理済みスライス肉製品(例:ジェノアサラミ)

「賞味期限」表示義務除外食品か?(Q1: いいえ)→冷凍食品製品として流通または保存されいるか(Q2: いいえ)→加熱殺菌しているか?(Q3: いいえ、Q4: はい、理由:耐熱芽胞レベルの殺菌は行っていないが、栄養細胞の殺菌を行っている)→熱処理後および包装前に再汚染の可能性はあるか?(Q5b: はい)→検証済みの致死後処理を受けているか(Q6: いいえ)→スライス肉製品のpH = 5.0およびaw = 0.94において、病原細菌の栄養細胞の増殖を支持する可能性があるか?(Q8: はい)→食品事業者が独自に生豚肉中の食中毒菌の増殖や毒素産生が起きない科学的データを示せるか(Q10: いいえ)。以上に基づき、真空包装された熱処理済みスライス肉製品は冷蔵下で流通および保存されるべきであり、「消費期限」が必要となる。

ただし、肉製品の加工・包装条件や固有・外的要因が異なる場合、フローチャートの結果は変わる可能性があります。例えば、最終包装後にスライスされた真空包装の熱処理済み肉製品が、食中毒を引き起こす細菌のすべての栄養細胞を排除する高圧(HHP)で処理され(Q6: はい)、且つ、HHP処理が包装後で行われている場合(Q7: はい)や、あるいは、製品のpHとawの組み合わせ(pH = 5.0およびaw = 0.94)が病原細菌の胞子の発芽、成長、毒素産生を支持しない場合(Q9: いいえ)は、「賞味期限」表示が適切である。

果物および野菜から派生する製品

生果汁製品(例えばオレンジジュース)

「賞味期限」表示義務除外食品か?(Q1: いいえ)→冷凍食品製品として流通または保存されいるか(Q2: いいえ)→加熱殺菌しているか?(Q3Q4: いいえ)→製品のpH = 3.6およびaw = 0.995において、ジュースは病原体の栄養細胞の増殖を支持するか?(Q8: いいえ)。以上に基づき、製品は品質上の理由で冷蔵が必要でない限り、常温で保存でき、「賞味期限」が適切です。

殺菌処理された果汁製品(例えばオレンジジュース)

「賞味期限」表示義務除外食品か?(Q1: いいえ)→冷凍食品製品として流通または保存されいるか(Q2: いいえ)→(Q3: いいえ、Q4: はい、理由:、耐熱芽胞レベルの殺菌は行っていないが、栄養細胞の殺菌を行っている)→熱処理後および包装前に再汚染の可能性はあるか?(Q5b: はい)→検証済みの致死後処理を受けているか(Q6: いいえ)→製品のpH = 3.6およびaw = 0.995においてと、製品は病原細菌の栄養細胞の増殖を支持するか?(Q8: いいえ)。以上に基づき、製品は品質上の理由で冷蔵が必要でない限り、常温で保存でき、「賞味期限」が適切です。無菌包装された殺菌果汁(Q5b: いいえ、Q9: いいえ)の場合も結果は同じです。

冷凍野菜(例:冷凍ニンジン)

「賞味期限」表示義務除外食品か?(Q1: いいえ)→冷凍食品製品として流通または保存されいるか(Q2: はい)。以上に基づき、「賞味期限」が適切です。

その他の食品製品

生の材料と缶詰の材料を混ぜたサラダ

「賞味期限」表示義務除外食品か?(Q1: いいえ)→冷凍食品製品として流通または保存されいるか(Q2: いいえ)→加熱殺菌しているか?(Q3Q4: いいえ)→混合製品の材料間の平衡に達した後のpH 5.5およびaw 0.94の組み合わせを仮定すると、病原体の栄養細胞の増殖が支持されるか?(Q8: はい)→食品事業者が独自に混合製品の食中毒菌の増殖や毒素産生が起きない科学的データを示せるか(Q10: いいえ)。以上に基づき、製品は冷蔵下で流通および保存されるべきであり、「消費期限」が必要となる。

なお、混合製品の場合、Q8、Q9、Q10への回答は、微生物の増殖が最もしやすい材料を元にして判断を行うべきです。

日本の判断基準は?

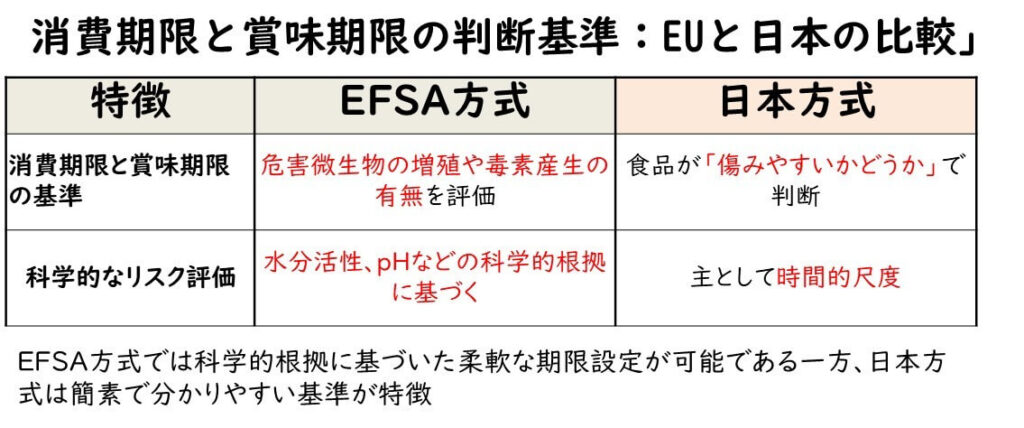

以下に、EFSA (European Food Safety Authority) のガイドラインに基づいた消費期限と賞味期限の判断基準を、日本の基準と比較してみます。

まず、消費期限と賞味期限の定義に関しては、EFSAと日本はほぼ同じです。両者とも、消費期限を超えた場合、その食品が健康被害を及ぼす可能性があるとされており、これは「安全性の期限」と見なされています。一方、賞味期限は、その期限を過ぎた場合に食品がおいしくなくなる時期(品質の指標)を意味しています。

このように、EFSAと日本の基準では、消費期限と賞味期限の定義そのものに大きな違いはありません。しかし、設定方法のアプローチには明確な違いがあります。

EFSAのガイドラインでは、賞味期限は微生物が流通過程で増殖しない製品に設定され、消費期限は増殖する製品に設定されるという点で、その定義がより詳細化されています。この点で、現行の日本の区分けとは異なるアプローチです。以下に、EFSAと日本の違いを簡潔にまとめます。

考察:HACCP的視点からの違い

EFSAの方式は、科学的リスク評価と病原細菌(食中毒細菌)の特定を重視しており、HACCP(危害分析重要管理点)に基づくアプローチといえます。これは、流通や保存条件を詳細に評価することで、リスクの可能性を的確に管理し、食品ごとに適切な期限を設定する方法です。

一方、日本の方式(日本の厚生労働省や農林水産省のガイドライン)は「消費期限=傷みやすい食品」という大雑把な基準に依存しており、HACCP的なアプローチと比べると簡略化されています。具体的には、消費期限は概ね5日以内で傷むか否かで消費期限と賞味期限の区分が分かれます。

今後の方向性

日本の方式はシンプルで分かりやすい一方、以下のような課題や改善の余地があると考えられます:

過剰または過小なリスク評価

科学的根拠に基づかないことで、実際のリスクを過小評価する可能性もあります。

科学的データの活用

日本でも、食品事業者がEFSA方式に倣い、科学的根拠に基づいた期限設定を導入することで、消費者にとってより安全かつ合理的な期限表示が可能となるでしょう。