セレウス菌について説明する。

下記のドミノ倒し理解は、本ブログの基礎講座でグラム染色と微生物の性質の関係に関する基礎事項(簡単な記事が5記事あります)の理解した上で読んでください。そうすれば、ドミノ倒しは簡単に理解できます。

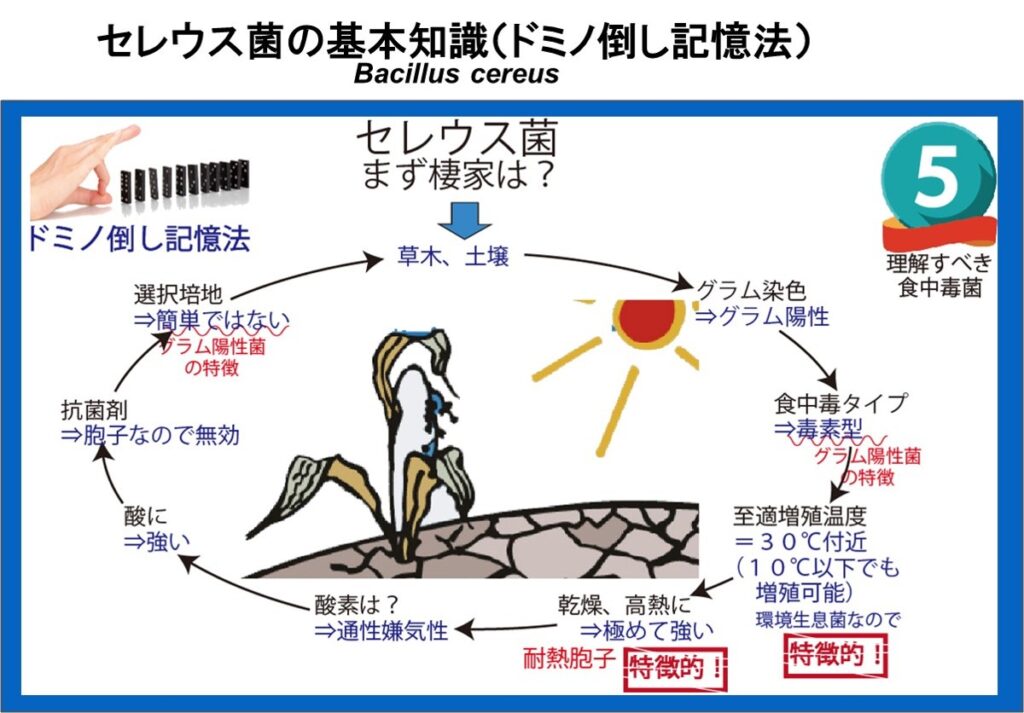

住処からドミノ倒しに理解する諸性質

個別の食中毒菌の性質を理解するためには、まず、それぞれの住処を理解することが重要である。住処を理解することによって、その他の性質はドミノ倒しのように連続的に理解できる。

以下に代表的な毒素型食中毒細菌を紹介する。毒素型食中毒菌についても感染型食中毒細菌と同様に、まずは 最初に住処を理解することによってその他の関連諸性質の理解がしやすい。

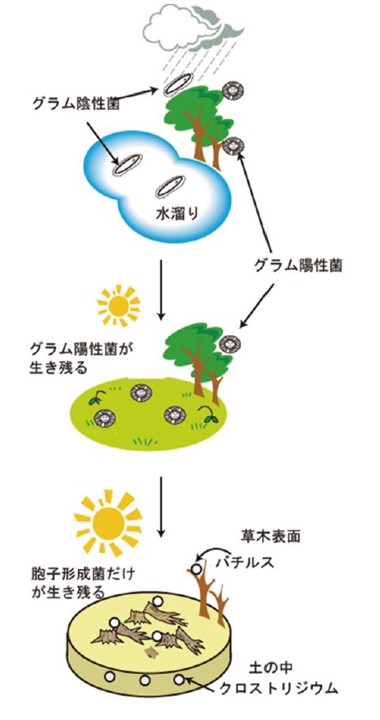

1.セレウス菌は土壌細菌の一種で、土、水中、草木など自然環境中に広く分布している。

2.陸上に住んでいるのでグラム陽性菌と理解する。

3.また、グラム陽性菌なのでセレウス菌は毒素型食中毒菌と理解できる。

4.セレウス菌はこのような自然環境に生息する微生物であるので、低温で増殖できると理解すれば良い。

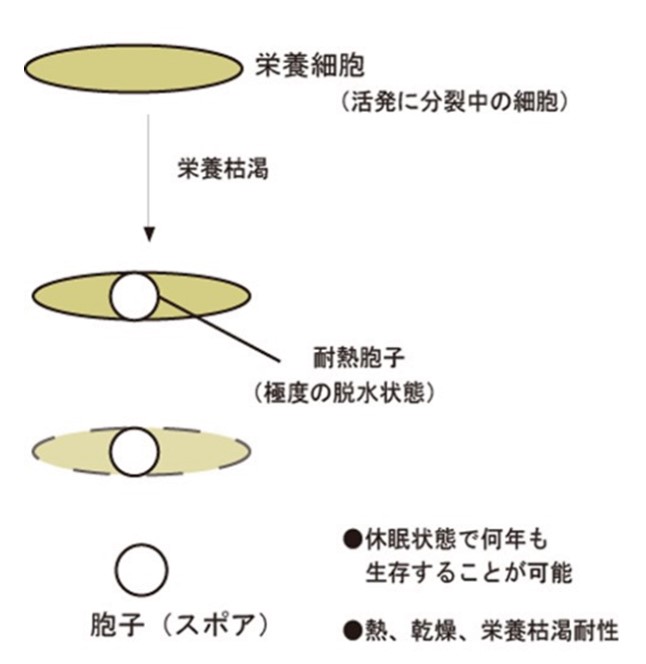

5.またセレウス菌はバチルス属の一つである。前述したように、グラム陽性菌は、温度変化が激しく、乾燥しやすい苛烈な地上環境に適応している。そのなかでも、究極の陸上適応型進化をしたのが、耐熱胞子を形成する細菌である。耐熱胞子形成細菌のうち、空気存在下でも増殖する菌をバチルスと分類し、空気存在下では増殖できない偏性嫌気性菌をクロストリジウム属と分類する。草木、枯葉の表面や、土壌表面などは、炎天下の真夏では、太陽の直接あたるところでは数十度にもなる。このような苛烈な温度でも、バチルスやクロストリジウム属の仲間がなんとか生存できるのは、これらの細菌が耐熱性胞子を作り休眠に入るという特殊な生存戦略をもつように進化したからである。

6.バチルス属は耐熱性胞子を作るので、煮沸で殺すことができない。 また乾燥している固体の表面や栄養が全くない環境などでも、耐熱性胞子は生きながらえることができる。バチルス属のの胞子のこのような環境に対する強い耐性の性質により、バチルス属は食品工場において二次汚染の原因になりやすい。

7.抗菌剤に対しては、グラム陽性菌なので栄養細胞の状態では感受性が高く排除しやすい。しかしいったんそれが耐熱性胞子を作ってしまえば、加熱や薬剤で殺すのは極めて困難となる。

8.またセレウス菌はグラム陽性菌なので、選択培地を作ることは容易ではない。前述したようにグラム陽性菌は、グラム陰性菌より化学的薬剤に対して感受性が高いからである。

9.従って胆汁酸や色素類などのような化合物によって選択培地を作ることはできない。他のグラム陽性菌と同じであるが、選択培地を作成するためには、抗生物質などを用いてグラム陰性菌を排除する必要がある。

以上を、ドミノ倒しのように連続的に理解するとよいだろう。

食中毒パターン

セレウス菌は、ふだんは胞子状態で存在し、適当な栄養や温度が与えられると発芽し増殖する。症状により嘔吐型と下痢型がある。下痢性疾患の集団発生は、加工肉、魚、ソース、スープ、デザート、野菜、乳製品に関連することが多い。対照的に、嘔吐性食中毒は通常、炊き込みご飯やチャーハン、パスタ、麺類などのでんぷん性食品の摂取と関連している。

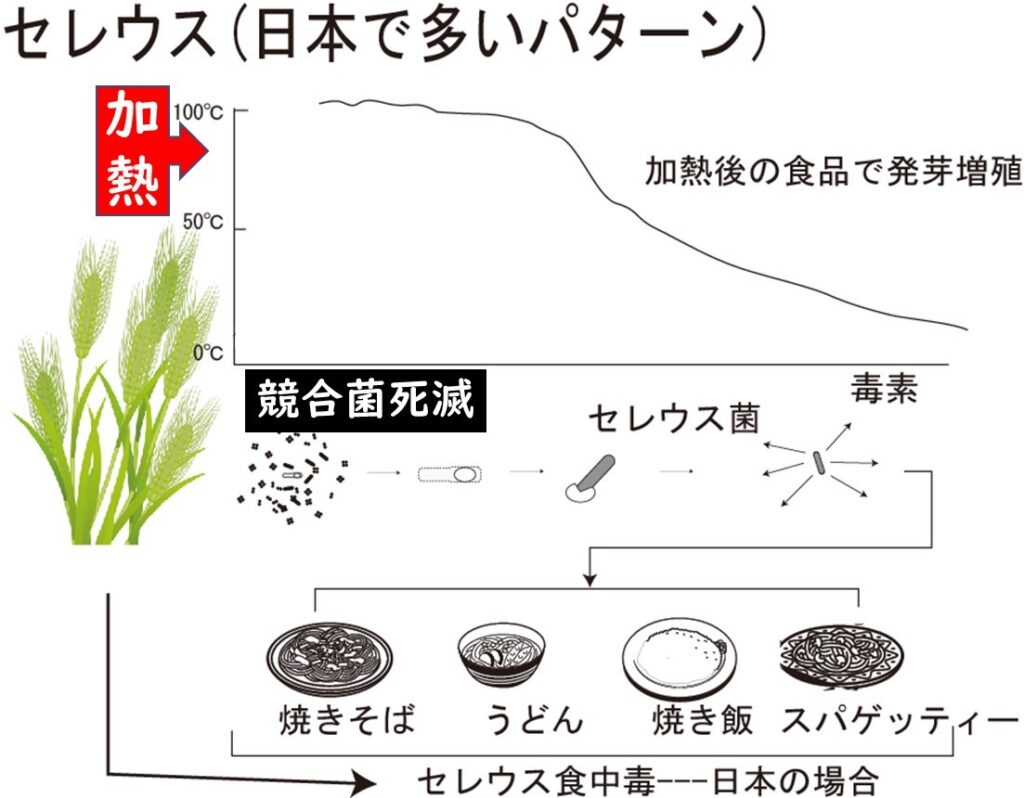

日本におけるセレウス菌食中毒は嘔吐型がほとんどである。その発生数や患者数はそれ程多いものではなく日本での食中毒総数のうち、セレウス菌食中毒は1%程度となっている注)。嘔吐型のセレウス菌は食品中にセレウリドと呼ばれる毒素を蓄積し、それをヒトが食べて食中毒症状を起こす、いわゆる毒素型食中毒である。米や小麦などの農作物を原料とする食品が主な汚染源で、原因食品は、日本では、焼飯、スパゲッティー、ピラフ、焼きそばなどが多い。

注)セレウス菌食中毒の症状は軽いために、一時的な体調不良を起こした患者が医者に行くケースが少なく、統計的にセレウス菌食中毒の発生件数は大幅に過小評価されている可能性が高い。

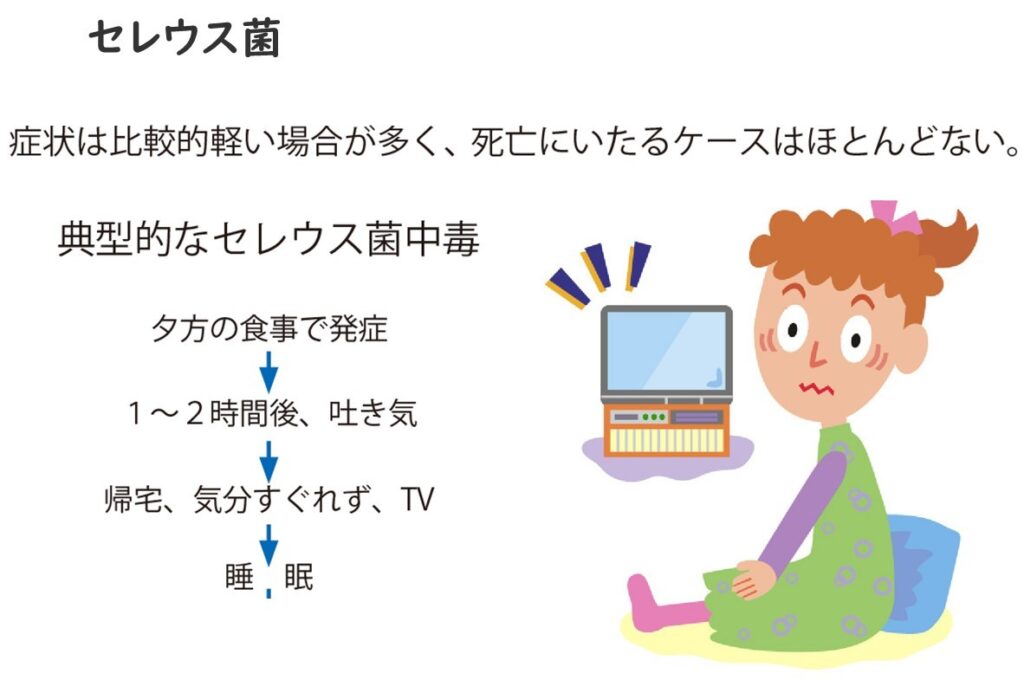

嘔吐型の場合は、感染後1~5時間で激しい吐き気をもよおし、嘔吐をくりかえす。症状は他の食中毒に比べて軽い場合が多く、死亡にいたるケースはほとんどない。

例えば、夕食にレストランで食事をした後、セレウス菌による食中毒を想定してみよう。毒素による食中毒のため、症状は迅速に現れる。家に帰る前に既に気分が悪くなり、吐き気を感じるかもしれない。駅のトイレに急いで行くことになるかもしれないが、自宅に自力で戻るだけの体力は残っているだろう。そして、家に着いた後も、すぐに寝込むことはなく、吐き気を感じながらもテレビを見ることができる。その後就寝し、翌日には症状が収まっている。これがセレウス菌による食中毒(嘔吐型)の典型的な症状だ。

セレウス菌は耐熱性の胞子を形成し、毒素を産生することで食品衛生上の問題となる。これはグラム陰性菌などの感染型食中毒菌と比べて扱いが厄介だ。しかし、その症状は比較的軽く、頻度もそこまで高くないため、衛生管理の観点から見ると、その深刻さは比較的低いと考えられている。ただし、食品製造現場では、この菌が耐熱性の胞子をつくり、自然界の至る所に生息しているため、あらゆる食品が汚染される可能性がある。このため、大腸菌やサルモネラ菌と比較して、セレウス菌を食品から完全に排除することははるかに困難である。

加熱した食品は速やかに冷やせ

セレウス中毒を防ぐには、後述するウェルシュ菌と同様に、加熱食品を煮沸の後に、急速に冷却することが重要である。急速に冷却をすれば、たとえ耐熱性胞子形成菌が生き残っていても、セレウス菌が発芽をして、増殖をすることはできない。最悪の食品の管理は、これらの食品を煮沸したあと急速冷却せずに放置してしまうことである。このようにゆっくり冷やすことによって、生き残った耐熱性胞子菌が発芽をし、生暖かい環境で急速に増殖する。一度加熱をかけているのでセレウス菌の増殖の競合となるその他の細菌は殺菌されているのでセレウス菌の一人天下となる。そしてセレウリドを食品中に放出する。食品を煮沸などの加熱で殺菌した場合、急速に温度を下げることが重要な管理ポイントとなる。

セレウス菌の産生する嘔吐毒のセレウリドに関しては下記の記事もご参考にしてください。