この記事では、黄色ブドウ球菌について説明する。

下記のドミノ倒し理解は、本ブログの基礎講座でグラム染色と微生物の性質の関係に関する基礎事項(簡単な記事が5記事あります)の理解した上で読んでください。そうすれば、ドミノ倒しは簡単に理解できます。

住処からドミノ倒しに理解する諸性質

個別の食中毒菌の性質を理解するためには、まず、それぞれの住処を理解することが重要である。住処を理解することによって、その他の性質はドミノ倒しのように連続的に理解できる。

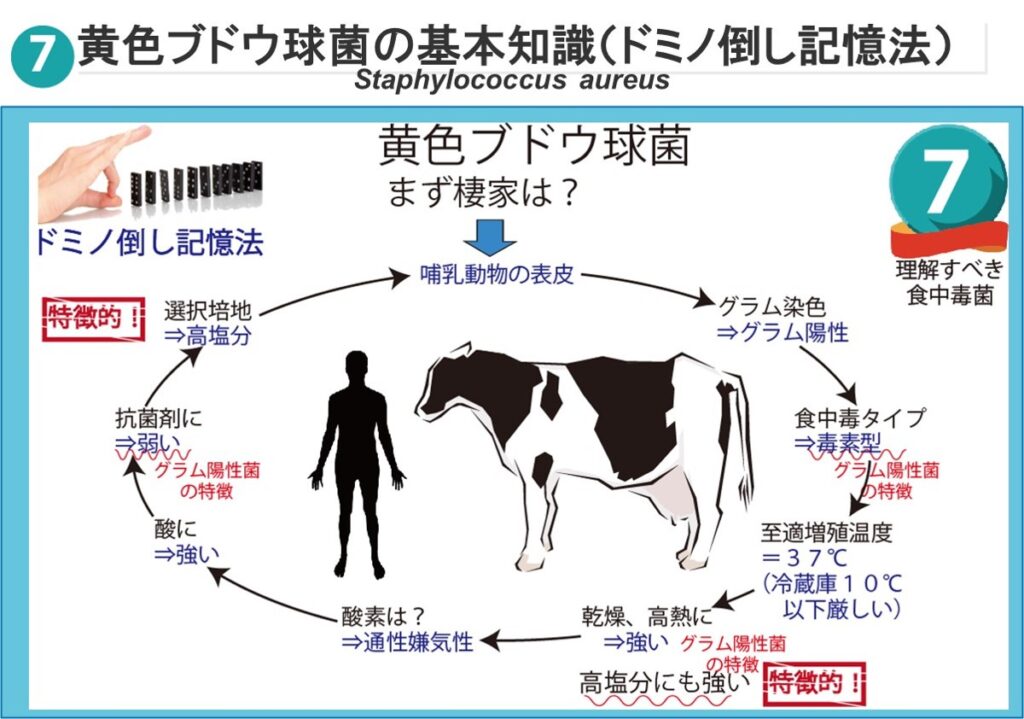

1.黄色ブドウ球菌の住処は哺乳動物の表皮である。

2.哺乳動物の表皮も陸上環境であるので、黄色ブドウ球菌はグラム陽性菌と理解できる。

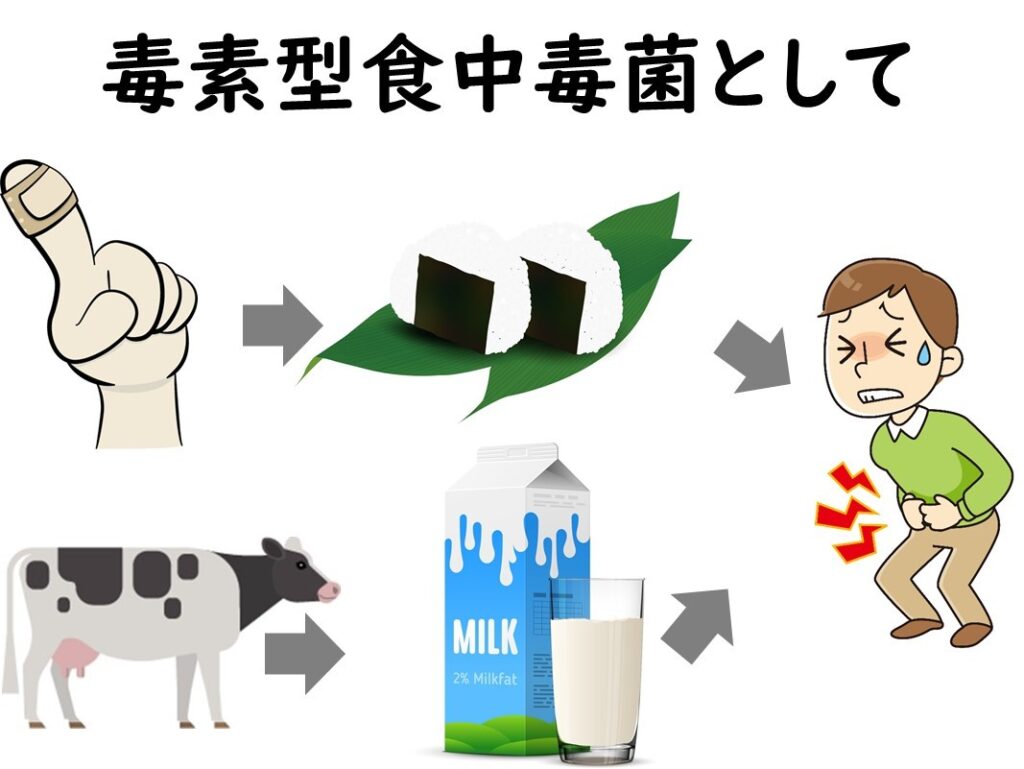

3.またグラム陽性菌なので毒素型食中毒菌と理解できる。

4.黄色ブドウ球菌は冷蔵庫のような低温環境では増殖できない。哺乳動物の体温である37°Cが黄色ブドウ球菌の最適増殖温度である。なぜなら黄色ブドウ球菌が哺乳動物の表皮に生息しているからである。従って食品を低温で管理すれば黄色ブドウ球菌中毒なるリスクは防げる。

5.黄色ブドウ球菌はグラム陽性菌であるので、乾燥や高熱など様々なの物理的なストレスに対しては強い。

6.また酸素がなくても増殖できる。この点は哺乳動物の表皮に生息する別のグラム陽性球菌であるミクロコッカスとは異なる。ミクロコッカスは増殖に酸素を必要とする好気性細菌である。黄色ブドウ球菌は、空気がないところで増殖ができる通性嫌気細菌である。ミクロコッカスと異なってブドウ球菌は表皮の奥まで入って酸素がないところでも代謝ができるように適応している細菌と考えればよいだろう。

7.通性嫌気性細菌なので、発酵代謝により細胞のまわりに有機酸が分泌される。従って黄色ブドウ球菌はは酸性環境には比較的強い。

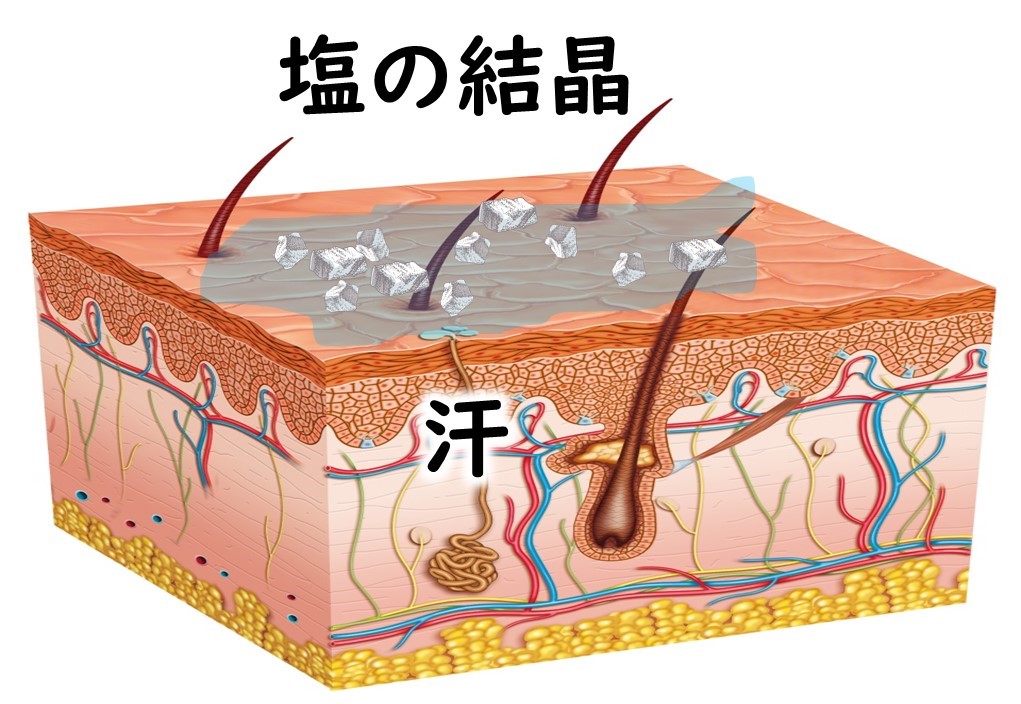

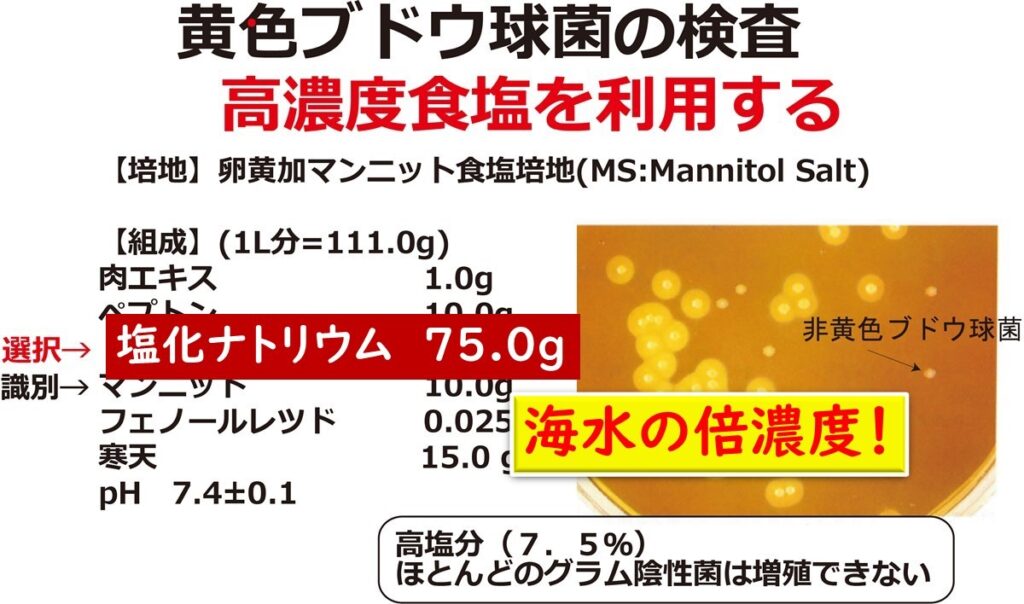

8.グラム陽性菌なので細胞壁は厚いが、その壁は化学的な抗菌剤を通しやすい。したがって、黄色ブドウ球菌の選択培地の設計はグラム陰性菌の選択培地に比べると簡単ではない。 しかし黄色ブドウ球菌を選択するのに良い方法としては高い塩分がある。 黄色ブドウ球菌は哺乳動物の表皮に生息しているので、哺乳動物が分泌する汗が乾燥すると一時的に高い塩分濃度になる。従って黄色ブドウ球菌は高い塩分濃度に適応している。黄色ブドウ球菌の選択培地(マンニット食塩培地など)にはこのような塩分に対して強い性質を利用している。

以上を、ドミノ倒しのように連続的に理解するとよいだろう。

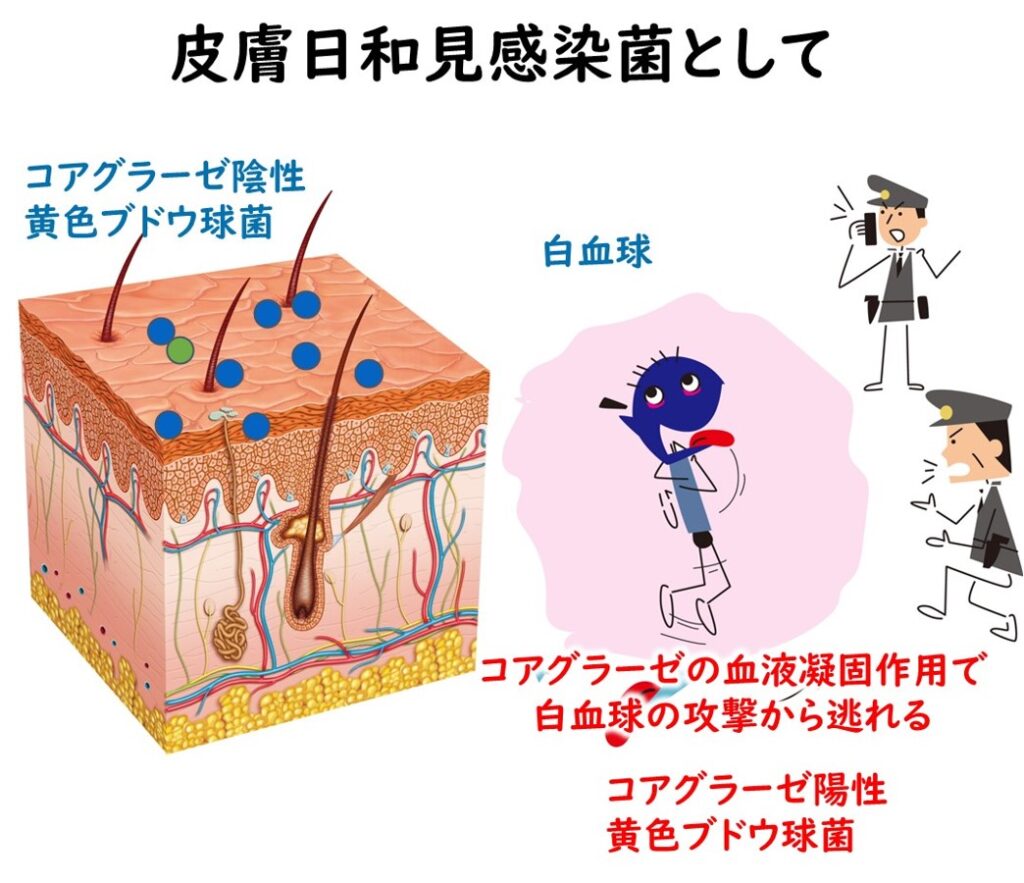

皮膚の日和見感染菌としての顔も持つ

黄色ブドウ球菌は本来、哺乳動物の体表に寄生しているグラム陽性菌である。私たちの手指の表面や鼻の中などに生息している。表皮で分泌される汗などの栄養物を取り込んで生息している。私たちの体調が悪く、免疫力が低下したときに、ここぞとばかりに皮膚から体内に入り込もうとする。このような菌を日和見感染菌という。にきびや、手のあかぎれ、アトピー性皮膚炎での皮膚の炎症などでは、黄色ブドウ球菌や類似の菌がこのような悪さをしているわけである。

皮膚感染時のコアグラーゼの役割

もちろん、皮膚に生息する細菌は、黄色ブドウ球菌に限らず、ほかにもたくさんいる。黄色ブドウ球菌に近い、グラム陽性球菌(スタフィロコッカス属と呼ばれる)だけでも30数種類以上存在する。これらの寄生菌のなかで、黄色ブドウ球菌の特徴をひとつあげるとすると、この菌は、コアグラーゼという血漿を凝固させる酵素を持つために、菌のまわりの血液を固めてしまうことだ。その結果、白血球などの貪食細胞の攻撃を受けにくくなる。自分の周りの血漿を固め、体表下部への侵入陣地で『生きながらえる』という防御的な観点からは他の菌より優れたな戦略をもっている。いってみれば、黄色ブドウ球菌はろう城作戦が得意な菌といえる。

皮膚感染時のエンテロトキシンの役割

エンテロトキシンは皮膚の日和見感染時にも重要な役割を果たす。その役割とはスーパー抗原としての役割である。

スーパー抗原とは何か?

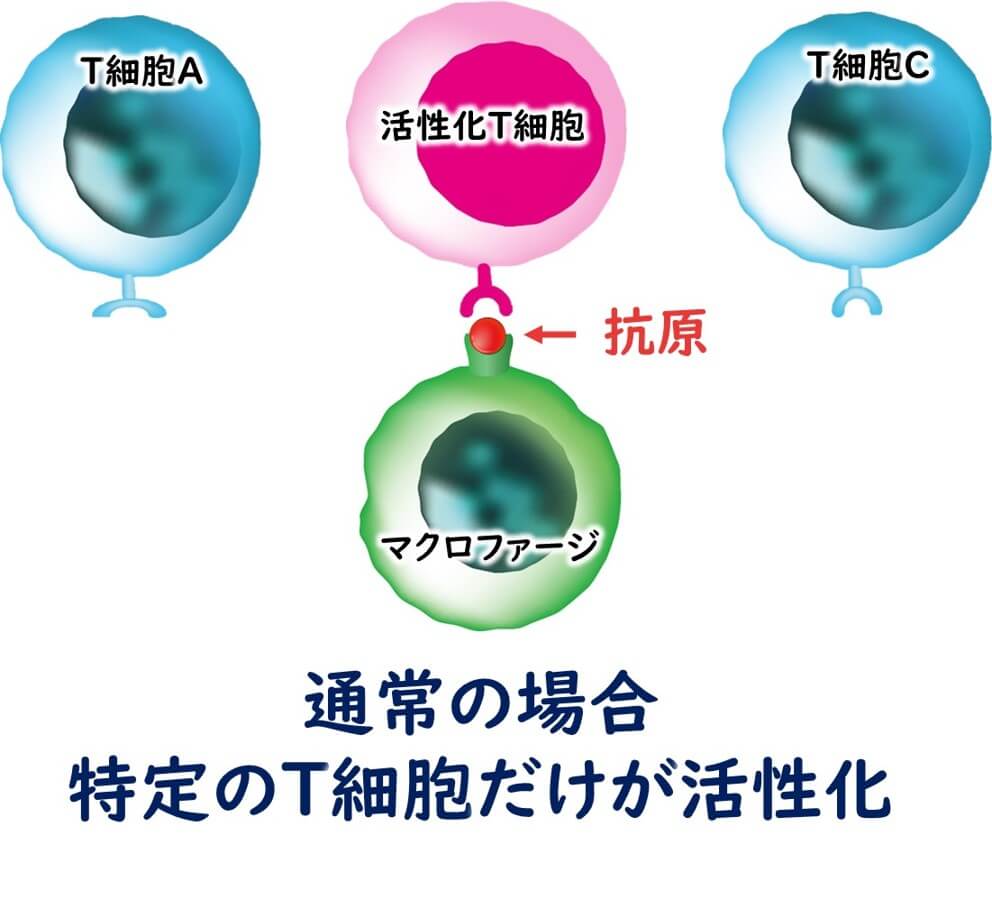

まず、免疫の基礎を簡単に説明しておく。体内に細菌などが侵入した場合に貪食細胞であるマクロファージが侵入者を捕食して、消化した破片を、抗体を産生する免疫細胞であるT細胞に提示をする。これに、よりT細胞は敵の抗原情報を把握することになり、その情報を元に抗体産生する(以上の説明は、免疫の基本的な流れのみを理解してもらうために、主要組織適合性抗原(MHC)などの説明を省略し、シンプルに説明している)。

すなわち、免疫系の中で、抗原を処理し、提示する役割を果たすのがマクロファージなどの特殊な細胞である。これらの細胞は抗原提示細胞とも呼ばれる。

T細胞の表面にあるT細胞受容体は、抗原提示細胞(マクロファージ)が提示する抗原ペプチドを認識することができる。しかし、これは特定のT細胞受容体と特定の抗原ペプチドに対してのみ起こりる。つまり、一つのT細胞は一つの特定の抗原を認識する能力を持っている。

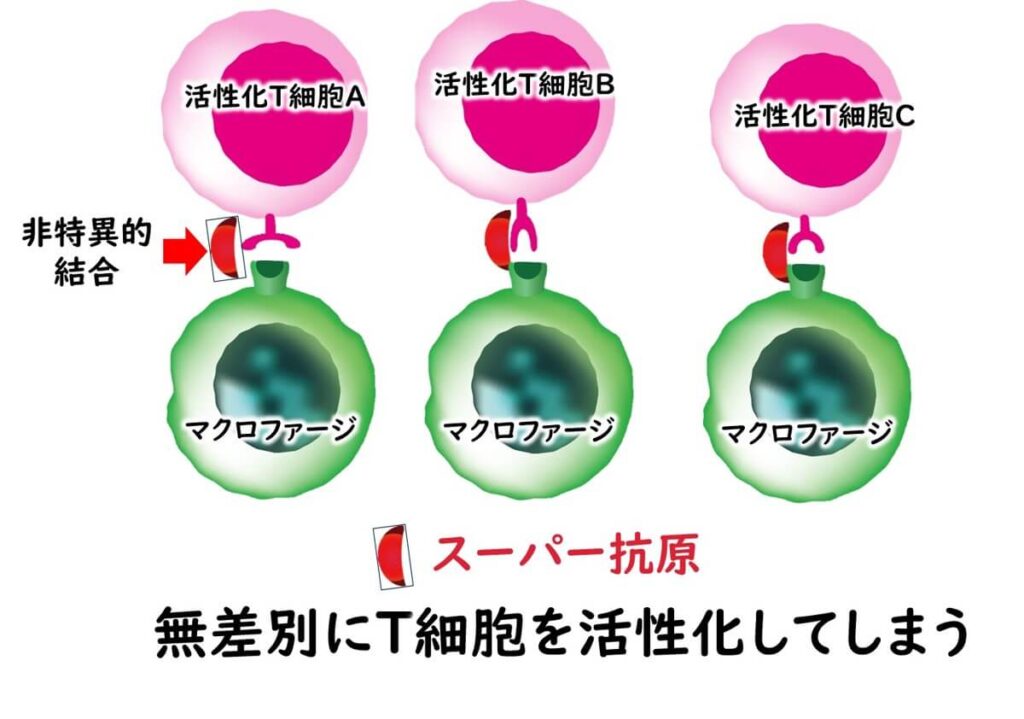

しかし、スーパー抗原はこのルールを無視する。スーパー抗原は、特定の抗原ペプチドとT細胞に結合するだけでなく、すべてのT細胞と抗原を非特異的に結合させていまう。そして、これによって大量のT細胞が一斉に活性化する。これがスーパー抗原の特異的な機能であり、これによって免疫反応が過剰になり、体にダメージを与える。

スーパー抗原は特定のT細胞受容体と主要組織適合抗原(MHC)分子に同時に結合し、大量のT細胞を活性化することができるす。この結果、大量のサイトカインが放出され、体が感染に反応しようとして過剰反応を起こす。この過剰反応は、体の健康な細胞と組織を破壊し、炎症を引き起こす。

例えで言うと、ハッカーが警察のアラームシステムに侵入し、日本全国の警察にアラーム警報を発信してしまうようなものである。警察のアラームシステムは予想外の大勢の警報(サイトカイン)によって一気にパニック状態に陥いる。

このような過剰な反応は、体の健康な細胞や組織を破壊し、炎症を引き起こす。これがスーパー抗原によって起こるサイトカインストーム(サイトカイン放出症候群)である。黄色ブドウ球菌のエンテロトキシンは、皮膚感染時には、このようなスーパー抗原としての役割を果たしている。

毒素型食中毒菌としての黄色ブドウ球菌

一方、黄色ブドウ球菌は、毒素型食中毒の原因ともなる。

エントロトキシンが嘔吐を引き起こすメカニズム

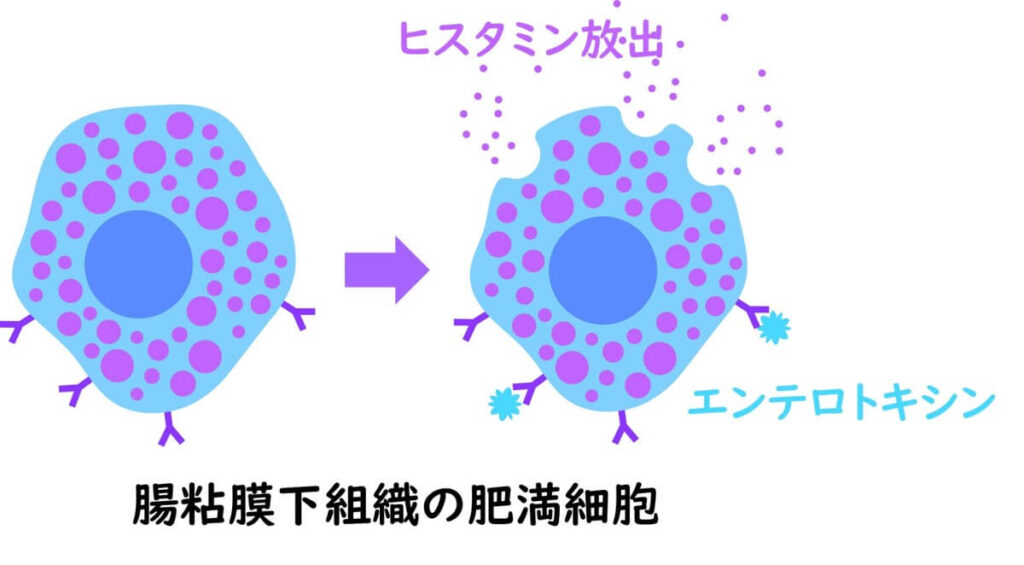

黄色ブドウ球菌の主要な症状は嘔吐である。この嘔吐の原因となっているのが、エンテロトキシンと長らく考えられていた。しかし、実際のところ、エントロピシンがどのようなメカニズムで嘔吐を引き起こすかについては長らく不明であった。

しかし、2019年、日本の研究者、北里大学の小野久弥博士らによりこのメカニズムが解明された。簡単に要点をまとめると、要するに変テロ、トキシンが腸管上皮細胞の下にある肥満細胞を刺激し、ヒスタミンを分泌させ、これが嘔吐引き起こすというメカニズムである。

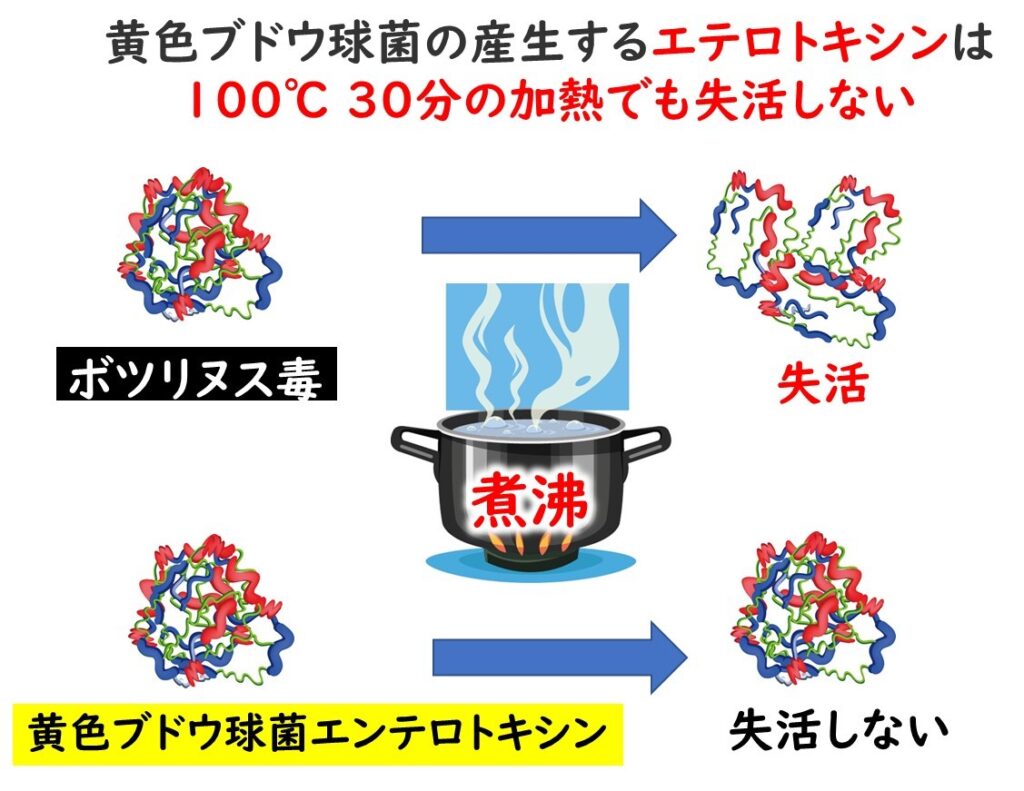

100°Cの加熱でも失活しないエンテロトキシン

この毒素の重要な性質は、煮沸などの加熱では分解されないということである。従って一度食品中でエンテロトキシンが生産されると、30分間その食品を煮沸しても分解されない。つまり食品の原料段階で黄色ブドウ球菌がエンテロトキシンを作らないように管理することが重要となる。

食中毒を起こしやすい食品

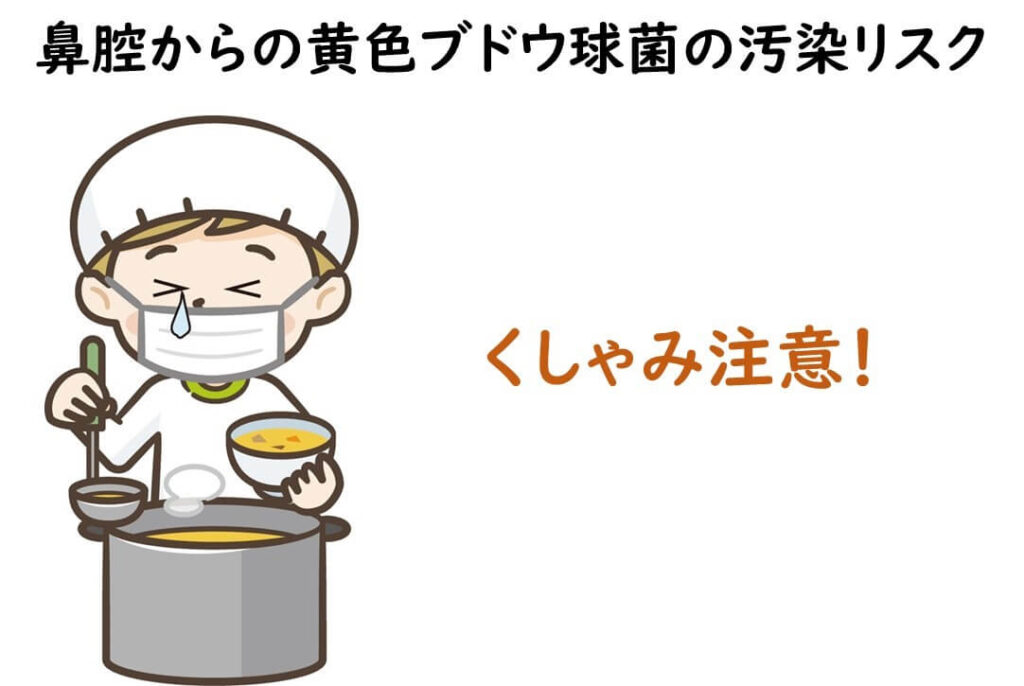

黄色ブドウ球菌は雪印ミルクの食中毒事件で日本ではすっかり有名になったが、この菌は、上述したように、牛の乳房などにも大量に生息している。したがって、牛乳への汚染はおきやすい。また、牛乳に限らず、この菌の存在自体は、ごくありふれた存在として私たちの体表に存在しているので、食品をヒトが取り扱っている過程でこの菌が食品に入り込む可能性は高い。よくおきる食中毒事例では、おにぎり、惣菜、弁当などである。製造過程で調理師やパート職員などの手指や鼻(くしゃみ)から食品に移行し、その後の流通や消費者の手元で増殖する。したがって、この食中毒を防ぐには、とにかく、ヒトの手指から食品への二次汚染を防ぐことにつきる。

食品提供従事者が注意すべき点

上述したように、黄色ブドウ球菌食中毒を防ぐためには、素手で食品を触らないということが重要である。また、黄色ブドウ球菌は私たちの皮膚の表面だけではなく、鼻腔の中にも生息している。食品提供従事者が、くしゃみなどすることにより、食品に黄色ブドウ球菌汚染を引き起こす可能性がある。食品提供従事者が食品を扱う際にマスクをする意味は、鼻腔からの黄色ブドウ球菌の食品へのに二次汚染を防ぐ意味がある。

EU における工程衛生規格基準の指標菌としての黄色ブドウ球菌

日本では食品の最終製品規格のみを重視する考え方であるが、EUでは、食品の最終製品規格だけではなく、製造工程管理も重視され、規則化されている。その中で、工程衛生規格基準(Process hygiene criteria)の指標菌として、黄色ブドウ球菌汚染がチェックされている。この際、上述したコアグラーゼ陽性の黄色ブドウ球菌をチェックすることとなっている。

コアグラーゼ陽性とエンテロトキシン産生との関係

上述したように食品の衛生基準としてコアグラーゼ陽性の黄色ブドウ球菌をチェックする場合が多い。しかし、上述したようにコアグラーゼは私たちの皮膚で黄色ブドウ球菌が感染を起こす際に使うシステムである。一方、食中毒は黄色ブドウ球菌が産生されたエンテロトキシンによって起きるものである。ではなぜ衛生指標菌として、コアグラーゼを産生する黄色ブドウ球菌をチェックするか?その答えは、コアグラーゼテストが簡単にできるからである。エンテロトキシンを産生する黄色ブドウ球菌を試験するのは時間がかかる複雑な工程となる。一方コアグラーゼテストは、試験管の中に血液の血漿を入れて、それが固まるかだけを見る簡単なテストである。幸いなことに、統計的にはコアグラーゼを産生する黄色ブドウ球菌のほとんどがエンテロトキシンを出す黄色ブドウ球菌と一致している。すなわち、このテストはエンテロトキシンを出す黄色ブドウ球菌の指標として便利なテストになるわけである。