なぜ米国や日本の卵は冷蔵されているのに、EUでは常温で売られているのか?リスク管理や科学的根拠に基づいて国や地域ごとの制度の違いを比較してみると、卵の流通管理方法の国際的な違いは、洗浄の有無を含めて非常に示唆的で興味深い。本記事では、食品微生物の立場から、日米欧における卵の取り扱いの違いを、リスク管理と科学的理解の観点から整理し、各国の制度の背景と科学的根拠を比較する。

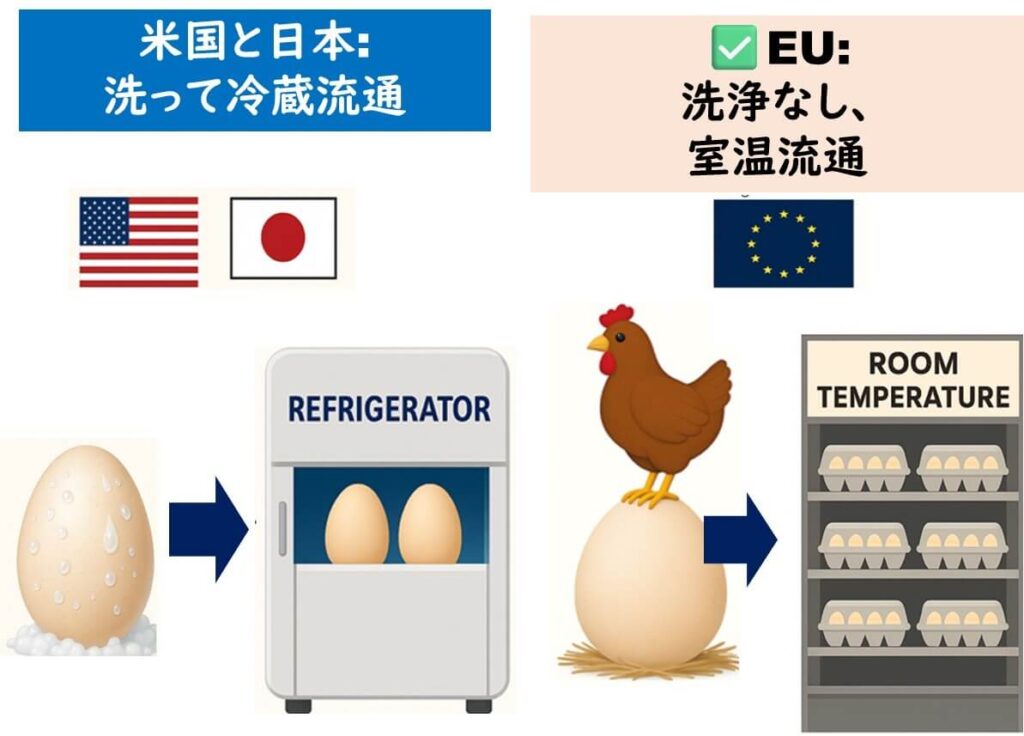

米国と日本では、なぜ卵を「洗って冷やす」のか

米国では、卵は農場から出荷される前に、FDA(米国食品医薬品局)の規定に基づいて洗浄・消毒される。 ぬるま湯(約40℃)を用い、次亜塩素酸ナトリウムなどの消毒液で表面の汚れとともに微生物リスクも低減するという考え方である。

洗浄によって卵殻表面のクチクラ層(保護膜)は除去されてしまうが、その後、一貫して冷蔵管理することで、内部へのサルモネラ侵入や増殖のリスクを抑える制度設計となっている。

日本も同様に、洗浄と冷蔵を組み合わせた管理方式を採用している。特に日本では、卵の生食が日常的に行われている文化的背景があるため、流通段階での低温管理がより徹底されているのが特徴である。洗浄についても、農場やパッキングセンターにおいて自動洗浄機で卵殻表面を洗浄・消毒し、汚れや細菌を除去してから出荷するのが標準的であり、これも食品衛生法や業界自主基準に基づいた運用となっている。

つまり、米国と日本はともに「洗って冷やす」アプローチであり、クチクラを失った卵を冷蔵することでリスクを制御するという点で基本的な考え方は一致している。

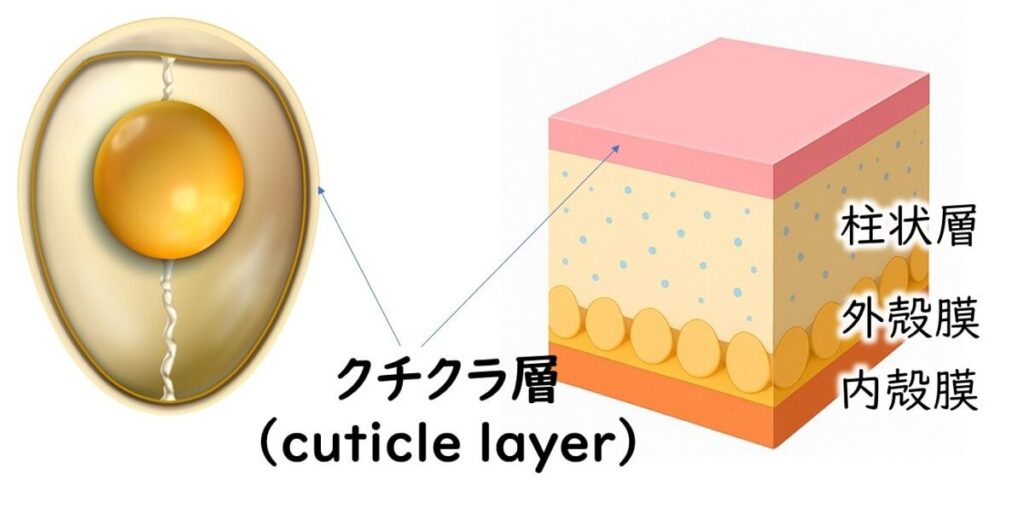

「クチクラ層の微生物学──制度設計を支える科学的基盤

クチクラ層(cuticle layer)とは何か──その成分と抗菌性

「クチクラ(cuticle)」という言葉は、生物学全般において外界との境界に存在する保護層を指す用語である。たとえば、昆虫の外骨格や植物の葉・果実の表面、魚類や哺乳類の皮膚にも用いられる言葉であり、「内部を守るための薄い膜」という共通構造を持つ。

鶏卵におけるcuticle layer(クチクラ層)も、そうした自然界における防御機構の一例である。卵殻の最も外側に存在するごく薄いタンパク質性の膜であり、産卵直後の卵に自動的に形成される。乾燥防止だけでなく、細菌の侵入を防ぐバリアとして機能しており、卵が外界に晒される前提で進化した構造といえる。

特にこの層には、以下のような抗菌因子が含まれている::

- リゾチーム:グラム陽性菌の細胞壁を加水分解する酵素。特に卵白に多いが、クチクラ層からも検出される。

- オボトランスフェリン(ovotransferrin):鉄イオンを奪うことにより細菌の増殖を抑える。

- β-デフェンシン様抗菌ペプチド:一部の鳥類においてクチクラ層に抗菌性ペプチドが存在することが報告されている。

これらの因子の存在量は、鶏の種類や個体差、卵の産卵直後の状態によって変動するとされている。

洗浄によるクチクラ層の損失

クチクラ層は、卵の表面を覆う薄いタンパク質の膜であるが、米国式の機械洗浄(約40℃のぬるま湯+消毒液)では、この層がほぼ完全に失われる。

この層の除去により、卵の表面は吸水性が高まり、細菌が微細な亀裂(ポア)から内部に侵入するリスクも上昇する。制度面では、このリスクを補うために「冷蔵管理なしでは安全性が担保できない」という前提が生まれ、出荷から消費に至るまで徹底した低温流通体制が構築されている。

自然界におけるクチクラ層の役割

人の皮膚がそうであるように、卵の表面にもまた“守りの層”が存在する。たとえば、手や顔を毎日強い石鹸で洗いすぎると、皮脂や常在菌が失われ、かえって外敵に弱くなるように――クチクラ層もまた、自然界では卵を外敵から守るために進化してきた、生物学的なバリアといえる。

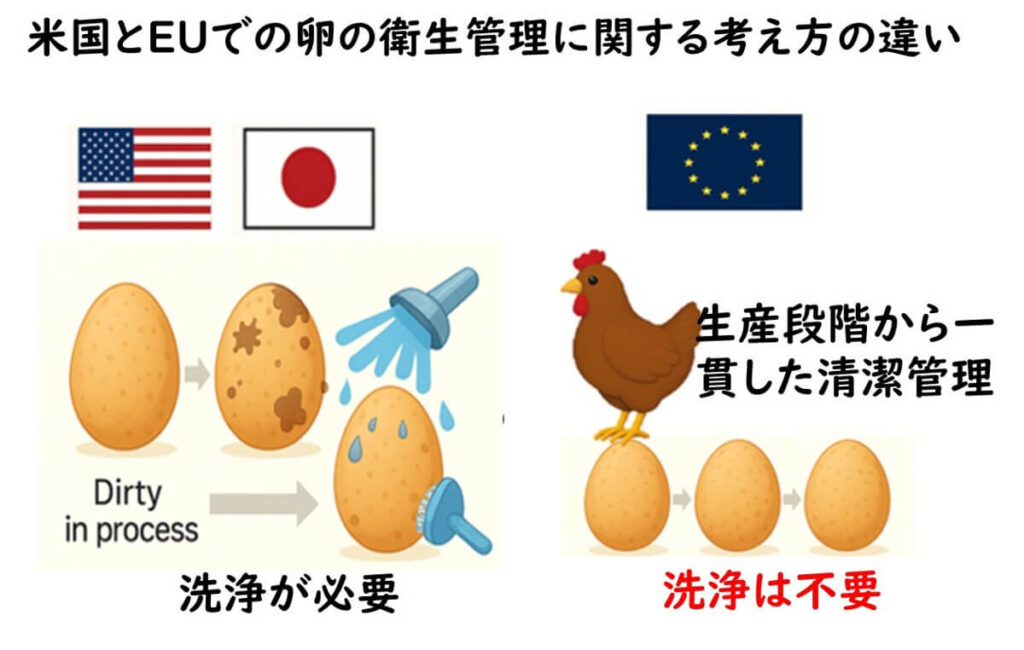

EUでは、なぜ「洗わず冷やさない」のか

一方、EUではまったく異なるリスク管理思想が採られている。

米国や日本では、卵の衛生管理を「洗浄して冷蔵する」ことで補完する方式を取っているのに対し、EUでは“最初から汚染させない”という前提に立って制度が設計されている。いわば「洗って補う」末端型の管理ではなく、「洗う必要のない清潔な卵を流通させる」というFarm to Tableの思想に基づく方法である。

クチクラを守ることが最優先

その根拠となるのが、卵のクチクラを保持することが、微生物リスクの低減において最も重要であるという考え方である。洗浄によりクチクラを除去すると、かえって細菌が侵入しやすくなるとされ、EUではこの自然防御を活かす立場から、非洗浄を採用している。クチクラ層を保持すること自体が、EUにおけるリスク管理の柱となっている。

クチクラ層を保持することは、細菌の侵入を防ぐ自然の防御壁を温存することに等しい。そのためEUでは、洗浄によってそのバリアを壊すような措置はとられず、クチクラ層を温存する以上、卵の内部は汚染されにくく、特別な冷蔵管理を必要としないという前提が制度設計に組み込まれている。むしろ、冷蔵と常温の移動により生じる結露がサルモネラの侵入を助けるとされ、出荷前冷蔵は制度上“原則禁止”とされている。

EU規則(EC No. 589/2008)では、販売前に卵を5℃未満で冷蔵することを原則禁止しており、これに違反すると卵の等級が下げられる。

この規則の背景には、冷蔵された卵を常温に戻す際に結露が発生し、これが殻上の細菌の繁殖や卵内部への侵入を容易にし、品質を損なう可能性があるという衛生上・品質維持上の懸念に立っている。

ただし、輸送中に24時間以内、または小売店舗およびその付属施設で72時間以内、温度が5℃未満で維持された場合には、その卵は冷蔵されたものとはみなされないという例外規定も存在する。

こうした例外を認めつつも、EUの基本方針は「最終消費者に渡るまで常温を保つべき」という制度設計に一貫している。

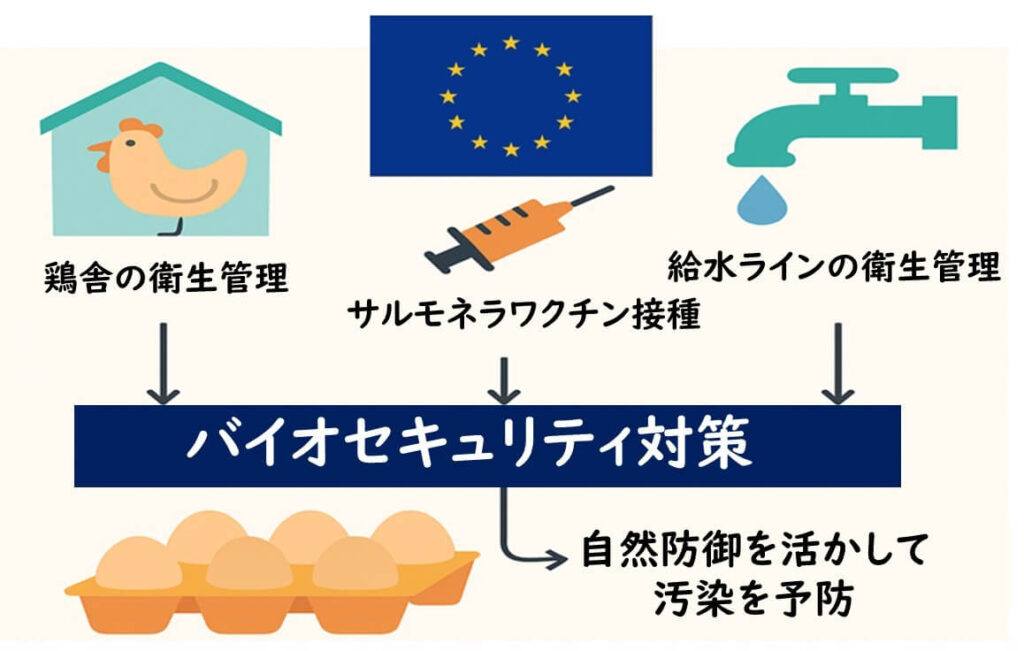

リスク低減を支えるバイオセキュリティ体制

この制度を支えるのが、鶏舎段階からのサルモネラ予防に特化した「バイオセキュリティ」対策である。

たとえば以下のような取り組みが行われている:

- 衛生的な飼育環境の維持

- サルモネラワクチンの接種(多くの加盟国で義務化)

- 鶏舎・従業員の動線管理、給餌・給水ラインの衛生管理

つまり、EUの方針は「卵の表面を洗ってリスクを下げる」のではなく、「最初から汚染させない」ことでリスクを制御する制度設計である。

ただし、夏季や南欧など高温環境では小売段階で冷蔵されることもあるほか、家庭での保存については冷蔵が推奨されている国もある。また、EUでは産卵後28日以内に消費することが基本とされており、保存期間そのものも比較的短く設定されている。

🔍 補足:冷蔵は安全か?──サルモネラと乾燥・温度の関係

以前、私の研究室に英国のPublic Health England(現UKHSA)の主任研究員が来訪し、サルモネラ対策の成果について講演をしてくれたことがあった。

英国では過去20年間、サルモネラワクチンの接種やFarm to Tableを徹底した衛生管理により、卵由来のサルモネラ食中毒が劇的に減少したという報告を聞き、私はその場でこう述べた。

「日本でもサルモネラは大きく減少しました。その一因として、卵を冷蔵する体制が整ったことがあると思います。」

するとその主任研究員は、次のように反論した。

「それは微生物学的に正しくありません。冷蔵はサルモネラの増殖を抑えますが、死滅を促すわけではないのです。

乾燥した環境下では、常温の方がサルモネラは代謝を維持し、より早く死にます。

一方、乾燥+冷蔵の条件では、サルモネラは長く生き残る傾向があります。」

このやりとりは、私にとって非常に示唆的であった。

たしかに、乾燥+冷蔵という条件下では、サルモネラが長期間生き残ることが知られている。

一方、常温では代謝活動による自己損耗が起こりやすく、死滅しやすいことも報告されている。たとえば、日本で発生した「イカ菓子(バリバリイカ)食中毒事件」では、乾燥スナック中のサルモネラ(血清型Chester)は、常温(20°C)保存では1か月で死滅したが、4°C保存では3か月間生存したと報告されている(対馬ら、2000)。

ただし、KHSAの主任研究員の議論は、あくまでも「卵の表面に残ったサルモネラが乾燥環境でどう変化するか」という、乾燥表面における生残性に着目したものである。一方、米国や日本で冷蔵制度が導入されている背景には、洗浄によってクチクラ層が除去された卵では、サルモネラが卵殻から内部に侵入しやすくなるという別の前提がある。つまり、内部汚染のリスクを冷蔵で制御するという制度的対応である。

とはいえ、ここで注目しておきたいのが英国側の指摘である。

それは、「微生物の生残性という観点では、冷蔵すれば必ずしも安全とは限らない」という、微生物学的に重要な視点である。

この点は、食品微生物を学ぶ上でぜひ知っておいてほしい、基本的な知見のひとつである。

最後に──卵で見えてくるリスク管理の「文化」

この記事では、卵という身近な食品の取り扱いを通じて、米国・日本とEUにおけるリスク管理の考え方が根本的に異なることを見てきた。

どちらが「正しい」と単純に言えるものではないが、その設計思想には明確な違いがある。

- EUの方式は、「最初から汚染させない」というfarm to table型の理想主義に基づいている。

しかしこれは、ひとたび制度運用にほころびが出れば、大きな事故につながる可能性も孕んでいる。 - 一方、日本や米国の方式は、たとえ途中で多少の汚染リスクが残っていても、最後に洗浄し、冷蔵によって増殖を抑えるという方法でリスクを制御している。つまり、プロセス全体の管理にはこだわらず、最終段階で帳尻を合わせるという“結果重視”の現実的アプローチである。

特に日本では、生食文化があるため、卵の冷蔵体制がより徹底されており、衛生管理への期待値も高い。しかしその根本には、米国と同じく「洗って冷やす」というアプローチがある。

要するに、EUは理想主義に基づく制度的予防管理、米国と日本は現実的なリスク制御を志向しており、どちらが正しいかを一概に判断することはできない。

制度の違いを単なる優劣で捉えるのではなく、「どうしてこうなっているのか」を知ることが、真の食品安全の理解につながるのではないだろうか。