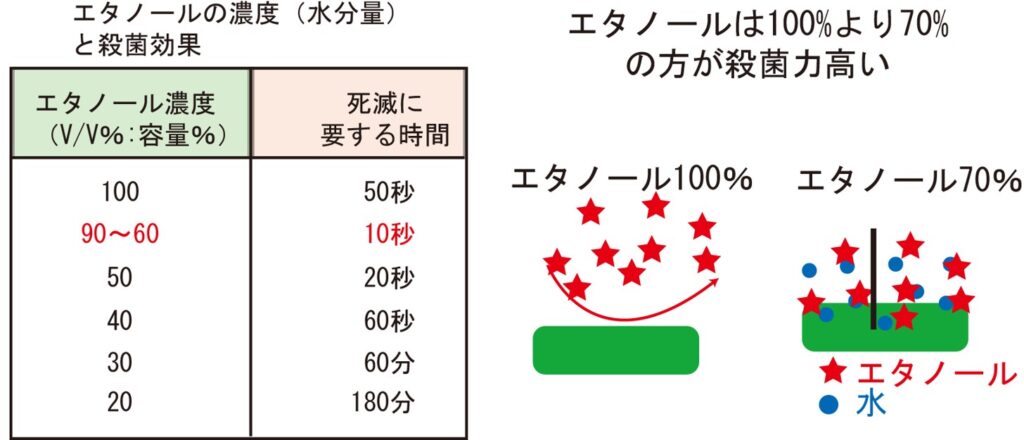

なぜ70%が最も殺菌力が高いのか?

エタノール殺菌では、70%の濃度が最も効果的であることが広く知られている。しかし、なぜこの濃度が最適なのか、その理由については完全には解明されていない。殺菌のメカニズムについては複数の説があり、それぞれ異なる観点から説明されている。

1.エタノールと水の協働:タンパク質変性の効率化

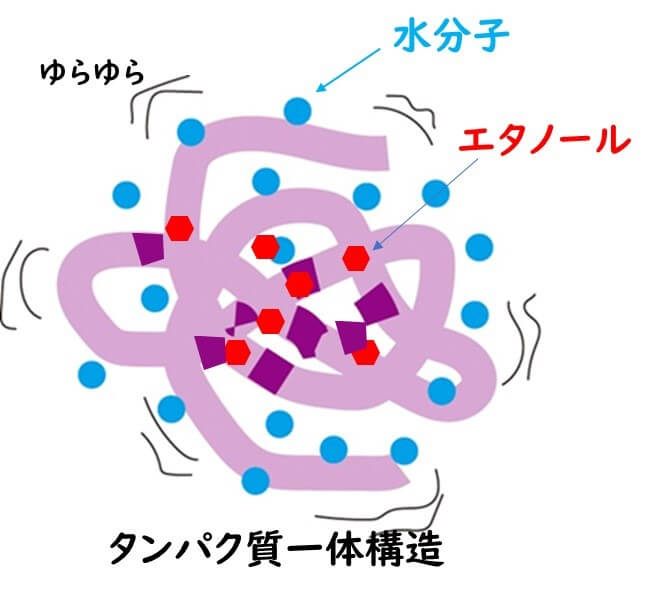

エタノールが微生物を殺菌する主要なメカニズムの一つは、タンパク質変性である。微生物内部のタンパク質は、複雑な三次構造(立体構造)を持ち、その形状によって機能を発揮している。この三次構造を安定させているのが、水素結合という分子間の結合である。

エタノールはこの水素結合を攻撃し、タンパク質の構造を崩壊させて機能を失わせる。また、水が含まれることで、この作用が効率的に進むことが知られている。

水がエタノール殺菌効率を助ける理由

エタノールに水が加わると、以下の理由でタンパク質変性がさらに効率的に進む。

- 水が極性基に作用する

水は極性分子であり、タンパク質内の極性基(カルボニル基C=Oやアミノ基N-H)と親和性を持つ。このため、水分子は極性部位に作用して水素結合を不安定化させる。 - エタノールの作用との協働

一方、エタノール分子は疎水性部分(C₂H₅)がタンパク質の疎水性領域に結合して構造を揺さぶる。さらに、エタノールの-OH基が水素結合に割り込み、結合を破壊する。水とエタノールが異なるターゲットに作用することで、変性が表面から深部へと拡大する。 - 高濃度エタノールでは進みにくい変性

90%以上のエタノールでは、水が不足するため、タンパク質の表面だけが急速に凝固し、内部の変性が十分に進まない。

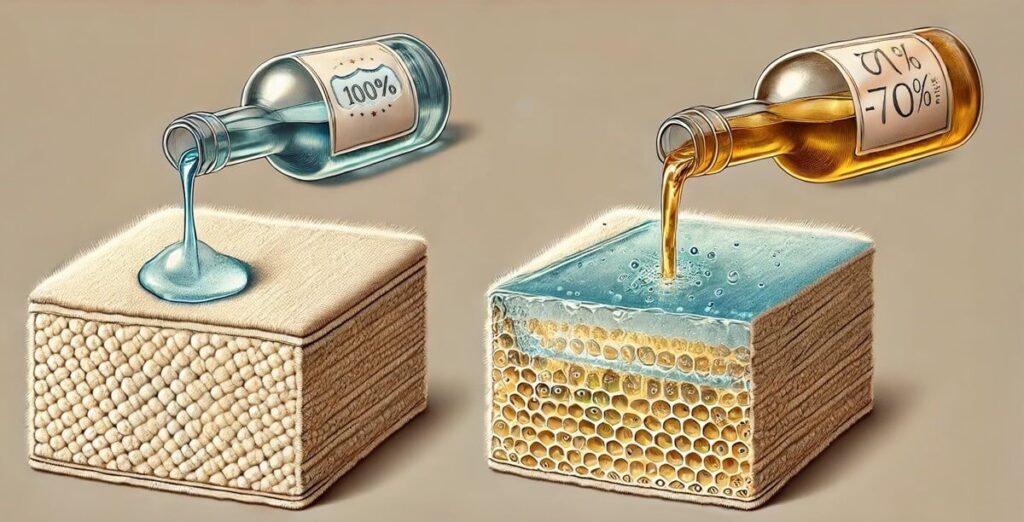

身近な例で考える:雑巾に水が入ると染み込みやすい

この現象は、乾いた雑巾にエタノールだけをかける場合と水を混ぜたエタノールをかける場合の違いに似ている。

- 乾いた雑巾にエタノールだけをかけると、液体が表面にとどまり、中まで染み込むのに時間がかかる。

- 一方、水が混ざったエタノールをかけると、液体が布全体に染み込みやすくなる。

これと同じように、エタノールに含まれる水分がタンパク質への浸透を助け、深部まで殺菌効果を及ぼすというわけだ。

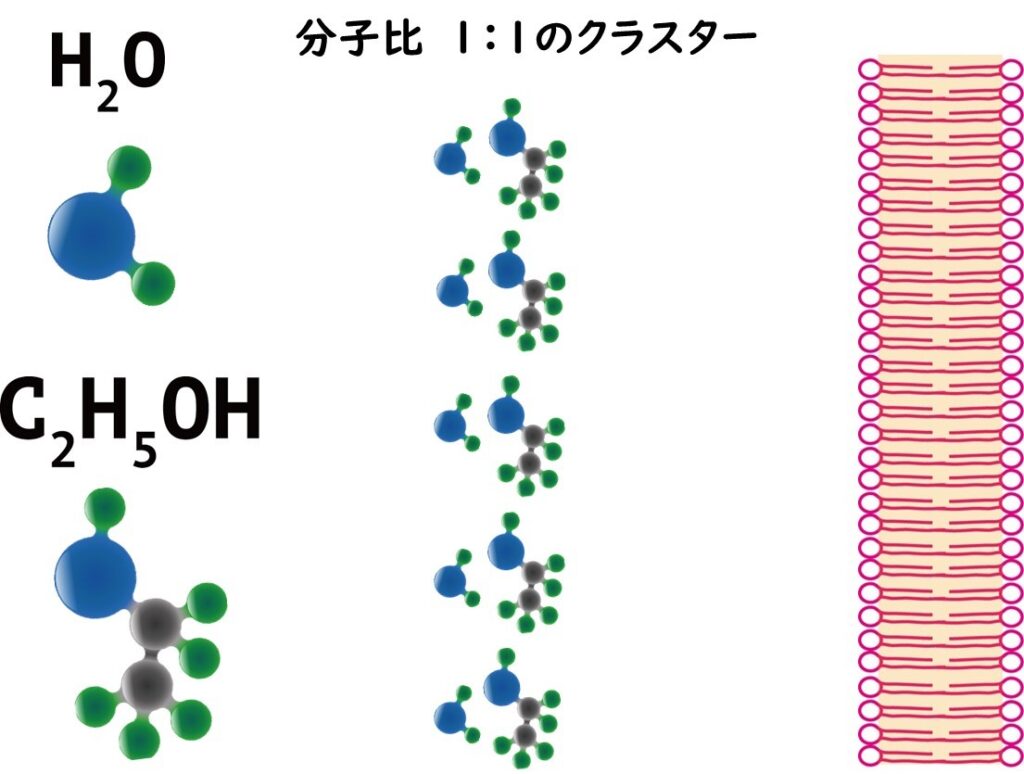

2.クラスター形成による膜破壊

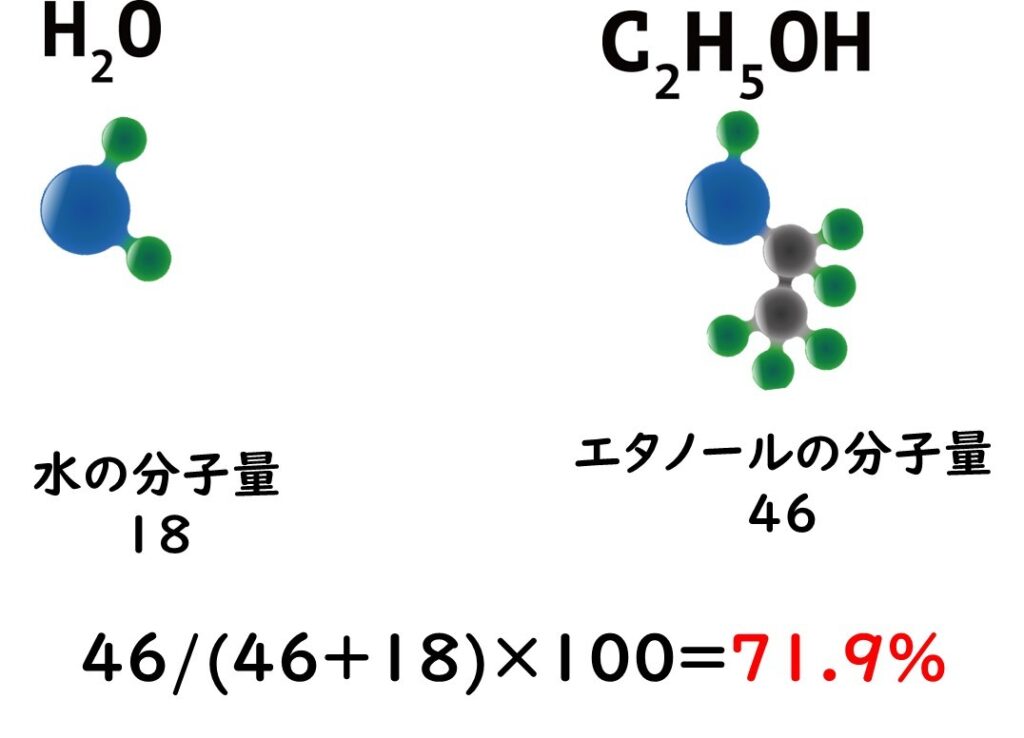

花王研究所(入見潤, 2020)の研究では、エタノールと水の混合液が分子レベルで特定の構造を形成することに注目している。この説によると、70%エタノール溶液では次のような現象が起こる。

- エタノールと水が1:1の比率で安定したクラスターを形成

このクラスターは、エタノール分子が水分子を挟む形状をとる。 - 疎水性表面が細胞膜を破壊

クラスターの外側にあるエタノールの疎水性部分が、細胞膜の脂質二重層と親和性を持ち、膜を破壊する。

この説は、分子レベルの構造と微生物の細胞膜との相互作用を説明する点で説得力がある。

3.蒸発による乾燥効果は主要因ではない

一部では、「エタノールが蒸発することで、微生物のまわりの水分が奪われ、乾燥によって死滅する」という説が語られることがある。

この説は一見もっともらしく聞こえるが、殺菌の本質を正しく説明しているとは言い難い。

以下、蒸発と乾燥の物理的メカニズム、そしてアルコールによる殺菌作用の本質を比較しながら、この誤解を検討する。

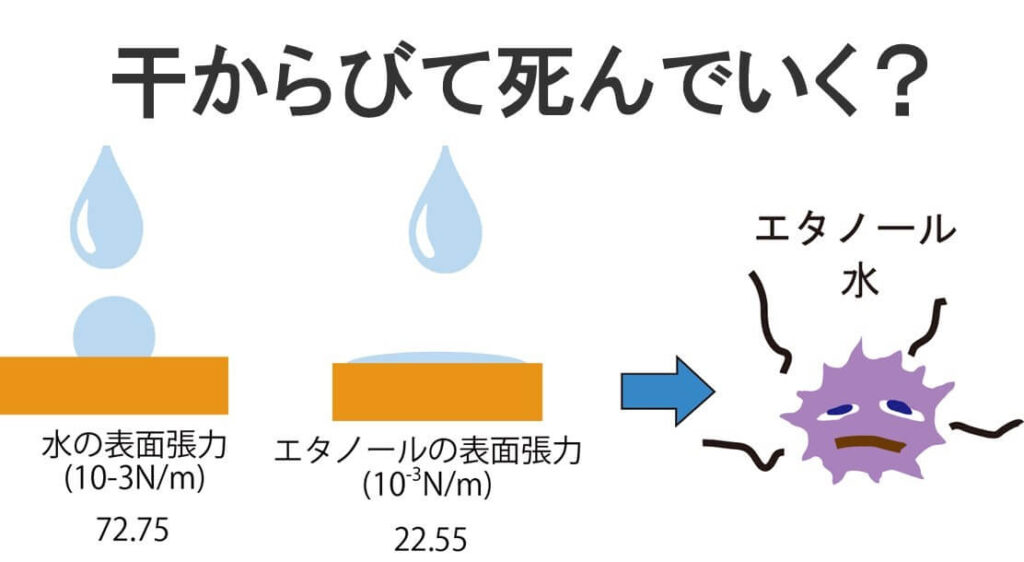

表面張力と液体の広がり方

エタノールを混ぜることで水の表面張力が低下し、液体が平らに広がりやすくなる。この現象が蒸発面積を増加させる可能性はある。表面張力のデータに基づいて、この仕組みを整理する。

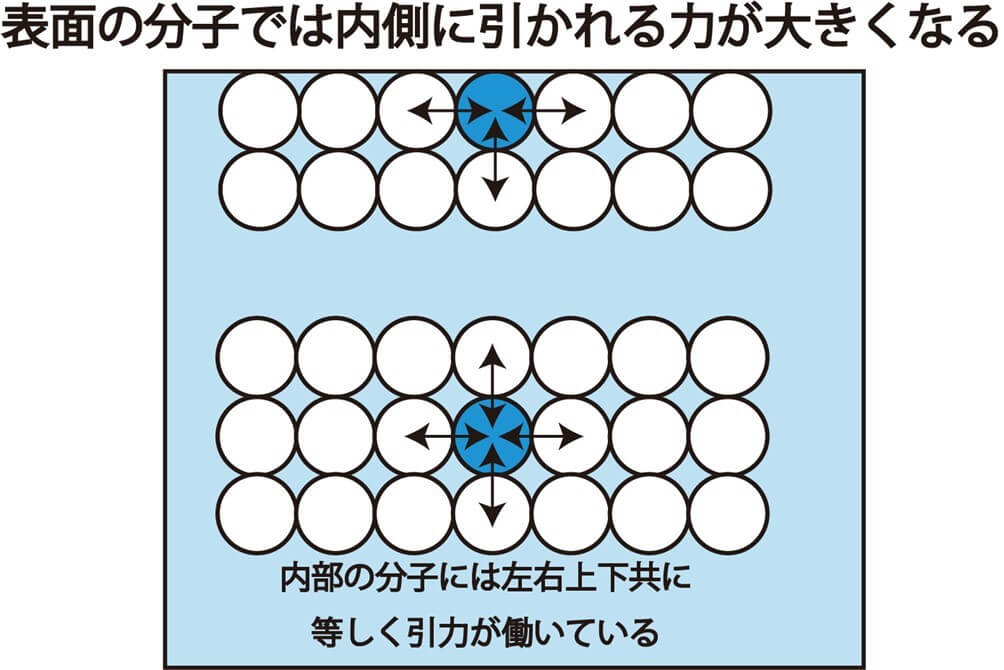

- 水の表面張力(20°C):約72 mN/m

水は分子間の水素結合が非常に強く、この結合が分子同士を引き寄せる力(分子間引力)を生じさせる。その結果、表面張力が高くなり、液体が丸くなりやすい。 - エタノールの表面張力(20°C):約22 mN/m

エタノールは分子間の引力が弱いため表面張力が低く、液体が平らに広がりやすい。

液体の表面では、分子間の引力により、下や左右からの力は強いが、上からの力がない。このため、表面張力が高い水は、表面積を最小にしようとして「丸い形」をとる。一方で、表面張力が低いエタノールは丸くなる傾向が弱く、固体表面上で平らに広がりやすい。

したがって、エタノールを含む液体は水に比べて蒸発面積が大きくなり、蒸発が促進されることは事実である。

蒸発速度への影響

エタノールを混ぜることで水の表面張力が低下し、液体が平らに広がることで蒸発面積が増加し、蒸発速度が若干上昇する可能性はある。しかし、蒸発速度は蒸気圧にも依存し、表面張力の影響だけで説明できるものではない。その効果が限定的である理由を、具体的な蒸気圧の計算を通じて示す。

70%エタノール溶液の蒸気圧は、ラウールの法則を用いて計算することができる。ラウールの法則は次の式で表される:

Ptotal = Pethanol⋅xethanol + Pwater⋅xwater

ここで:

- Ptotal は溶液全体の蒸気圧

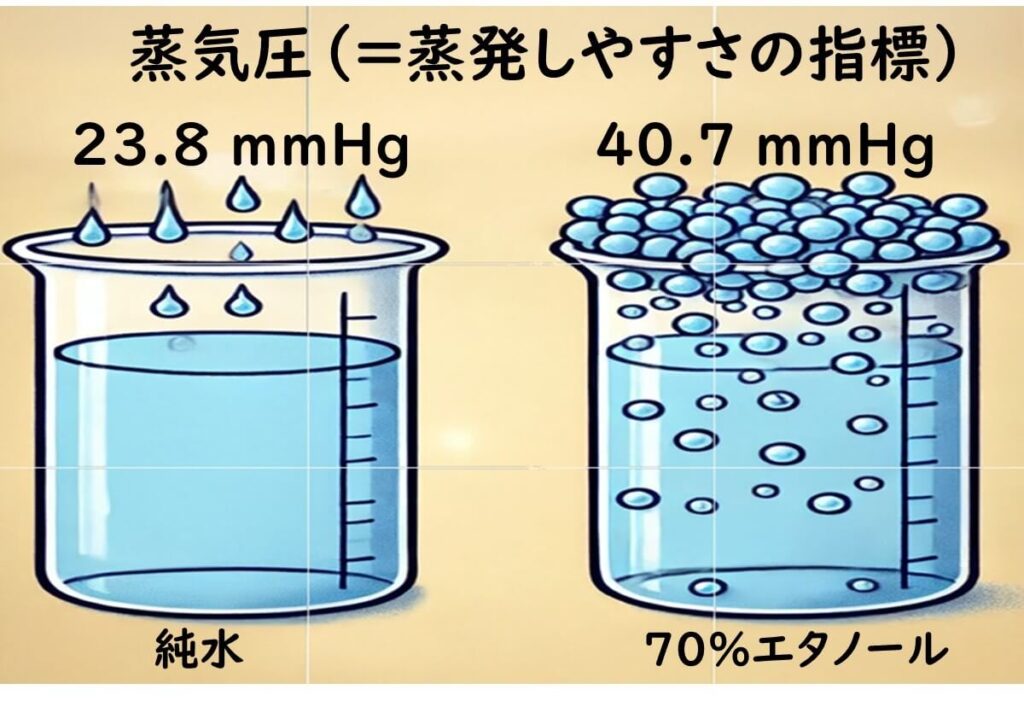

- PethanolとPwater は、それぞれ純エタノールと純水の蒸気圧(25°Cで59 mmHgと23.8 mmHg)

- xethanolとxwater は、それぞれエタノールと水のモル分率(エタノール70:水30の重量比から算出)

以下詳細の計算は省略するが、純水の蒸気圧は23.8 mmHg、70%エタノール溶液(重量比)のモル分率に基づいてラウールの法則で計算した場合、蒸気圧は約40.7 mmHgとなる。これは純水と比べて約71%高いが、蒸発速度は蒸気圧だけで決まるわけではないため、この差が即座に蒸発速度に直結するとは限らない。

「乾燥によって殺菌される」という説の再評価

70%エタノール溶液は蒸発しやすく、微生物の周囲にある水分も同時に失われやすい。

このため、「蒸発による乾燥で微生物が死ぬのではないか」と考えられることがある。

しかし、乾燥によって微生物が死滅するには、水分の除去が数十秒から数分にわたって持続的に起こる必要がある。このような脱水ストレスによる死は、短時間では発生しにくく、殺菌効果としては極めて乏しい。

一方、70%エタノールの殺菌作用は、液体が存在する数秒間のあいだに、細胞膜を破壊し、タンパク質を変性させる化学的なプロセスによって発現する。

すなわち、乾燥という物理的現象とは、作用機序もタイムスケールも本質的に異なる。

さらに、エタノールは揮発性が高いため、蒸発が早すぎると十分な接触時間が確保できず、かえって殺菌効果が発揮されないおそれすらある。

以上のことから、「蒸発=乾燥=殺菌」という因果関係は成立せず、

液体状態のエタノールが、どれだけの時間微生物と接触できるかが、殺菌効果の有無を決定づける本質的な要因であると考えるべきである。

エタノールではノロウィルスを殺菌できない理由

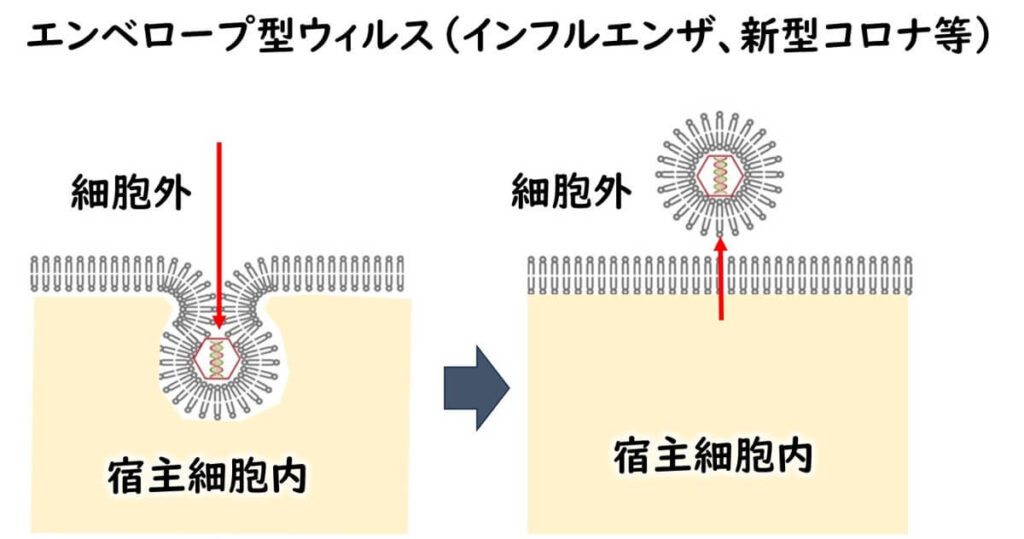

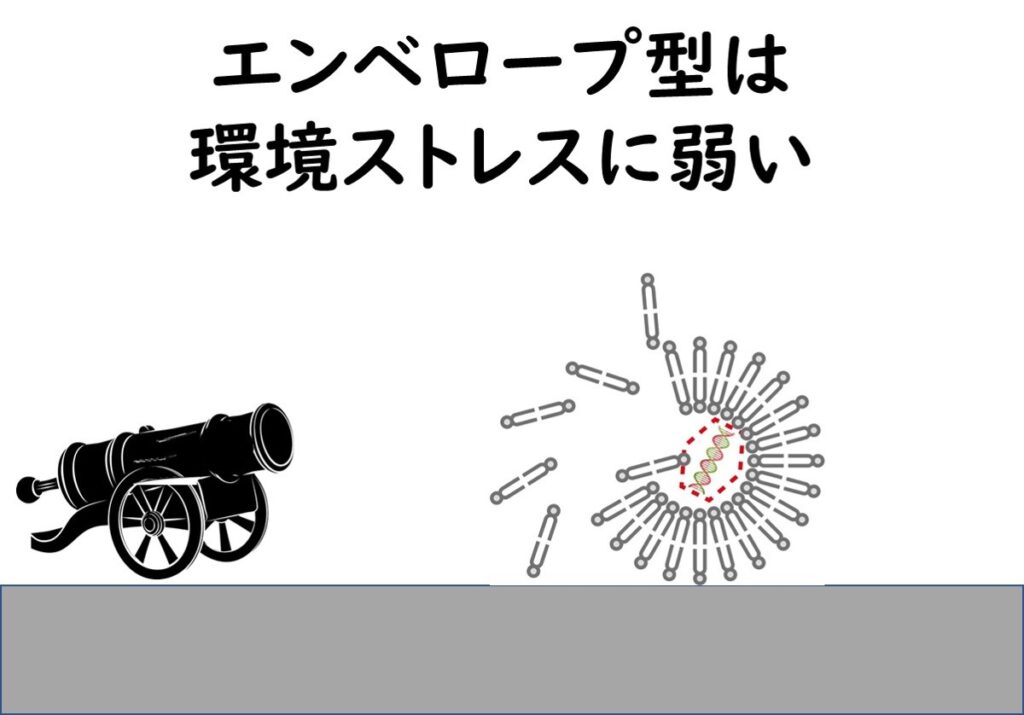

エタノールではノロウイルスの殺菌に効果がない。その理由を説明するために、ここでウイルスの二つの種類について述べる。新型コロナウイルスやインフルエンザウィルスは、宿主に感染をしてリン脂質を反転させて、出ていくときに宿主の膜をまとったまま出ていく。こういうタイプはエンベロープ型ウィルスと呼ぶ。インフルエンザウイルスや新型コロナウイルスなどがこのタイプである。宿主との親和性という戦略においては、このようなウィルスは感染メカニズムという点では巧妙なやり方だいえる。しかし、環境へのストレスという観点では、前ページで説明したように、細胞膜というのは基本的に弱い構造をもつことになる。したがって、これが弱点となり、アルコールとかいろいろなストレスに対してはエンベロープ型は弱いということになる。

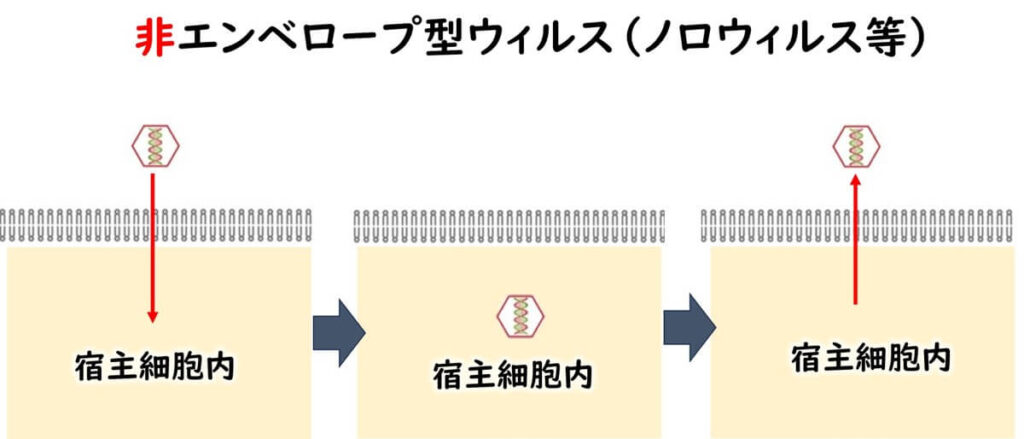

一方、ノロウイルスは宿主の感染後に宿主細胞から出ていくときにエンベロープ(宿主細胞の細胞膜)をまとわない。まとわないということは、RNAの外側にタンパクだけがあるという状態である。

したがって、このような非エンベロープ型ウィルスはリン脂質二重膜という弱点を抱えていないので、アルコールを含む各種ストレスに強い。

以上がアルコール殺菌で新型コロナウィルスやインフルエンザウィルス殺菌はできるが、ノロウィルスの殺菌はできない理由である。

✏️補足:エタノールがリン脂質のような膜構造を持つ成分には強く作用する理由は、エタノールが親水性と疎水性の両方の性質を持つため、リン脂質の二重膜に浸透しやすく、膜の構造を破壊しやすいためである。一方、タンパク質もエタノールで変性するが、リン脂質ほど簡単には崩壊しない。ノロウイルスのような非エンベロープウイルスのカプシドタンパク質は、水素結合や疎水性相互作用、さらにはジスルフィド結合などによって強固に安定化されており、エタノールではこれらの結合を十分に破壊できない。ただし、エタノールが全く影響を与えないわけではなく、ある程度カプシドタンパク質に変性を引き起こす可能性はある。しかし、その影響は限定的であり、ウイルスの感染力を失わせるには不十分と考えられる。