EUではすでに“降板”、米国でも連邦法では乳製品などごく限られた分野に留まっている──。

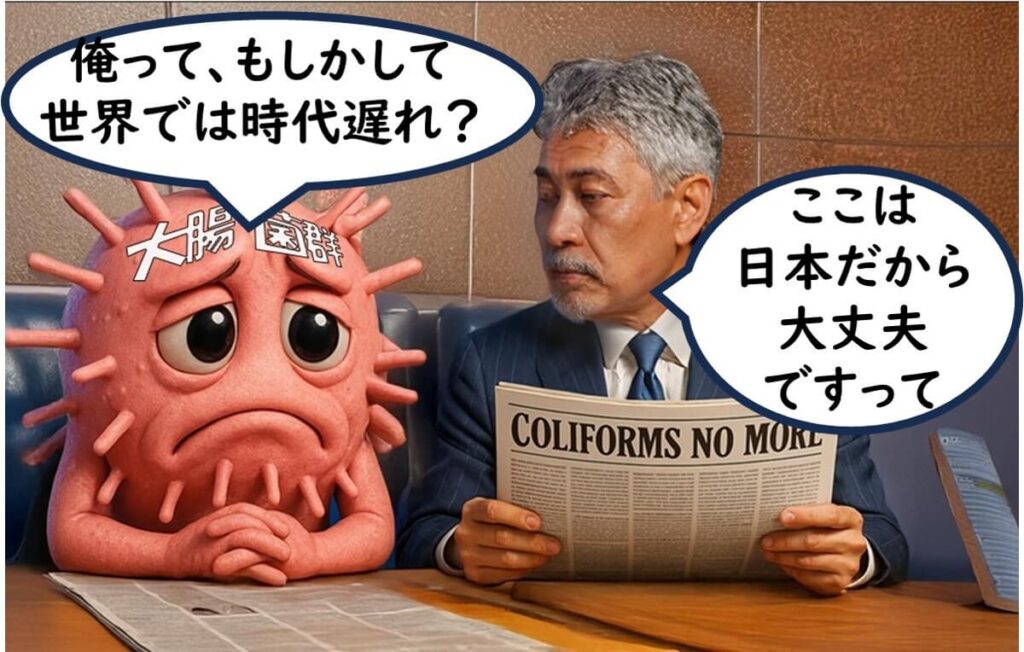

そんな大腸菌群(Coliforms)が、なぜか日本ではいまも食品衛生の“現役スター”として、あらゆる場面で登場し続けている。本記事では、そうした日本独特の“配役状況”を紹介し、なぜこのような構造が維持されているのかを、制度と歴史の観点から簡潔に整理する。

※本記事では、「俳優」「出演」「舞台」などの比喩を用いながら、制度・運用の違いを視覚的に整理しています。制度的根拠や科学的背景は、各所で明記しています。

EU・米国を見てきたからこそ、気になる「日本の舞台」

EUでは、2005年にRegulation (EC) No 2073/2005が施行され、食品衛生制度はHACCPとの整合性を基盤に大きく再編された。病原菌を主軸に据えた微生物基準が採用され、指標菌──とくに大腸菌群は“制度から降板”となった。

米国でも、連邦制という制度構造の中で食品ごとに起用菌が異なり、大腸菌群は乳製品など限られた分野で法的根拠を持つにとどまっている。

こうした状況を見てきたうえで、気づくことは..

「え、大腸菌群って、日本では……まだ全番組に出演してる“スター”なの? どうして?」

大腸菌群、日本では“全番組出演”の売れっ子俳優

日本の微生物制度を見渡すと、大腸菌群の出演範囲の広さに驚かされる。

- 加熱食品:加熱後の清浄性評価に

- 非加熱食品:原料の衛生指標として

- 調理済食品・惣菜類:最終製品の指標菌として

- 器具・ふきん・作業台:環境衛生検査の代表格

- HACCPの工程確認:営業許可制度やJFS手引例で「大腸菌群」使用

まさに「どのジャンルの番組にも出ている」全方位型のベテランスター俳優。 EUでは“完全降板”、米国でも“限定的な特番枠”にとどまる中、日本だけが今なお「毎日出演中」──その出演過多ぶりは際立っている。

昔の台本をそのまま再放送──制度に置き去りにされた大腸菌群

EUでは2005年、Regulation (EC) No 2073/2005 により、HACCPと整合する形で「食品安全基準」と「工程衛生基準」を制度的に分離。これにより、大腸菌群を含む指標菌全体が食品安全基準から原則“降板”となった。

一方の日本では、2021年にHACCP制度こそ導入されたが、根幹を成す微生物規格──たとえば食品衛生法に基づく成分規格や営業許可制度の基準値──はいずれも昭和期に策定された構造を大きく踏襲している。

つまり、大腸菌群が「現役」として舞台に残り続けている背景には、次の二重の課題がある:

✅ 制度設計の課題

EUのように、指標菌の役割や対象を制度レベルで見直す大規模な改革は、日本ではまだ本格的に実施されていない。

✅ 科学的妥当性の課題

大腸菌群は自然環境にも広く存在し、糞便汚染の明確な指標にはなり得ないというのが国際的な共通認識である。

実際、日本でも他分野ではこの再評価が進んでいる:

- 水道法:2004年より「大腸菌群 → 大腸菌」へと移行済み(厚生労働省、2004)

- 排水基準:2025年施行の改正で「大腸菌群 → 大腸菌」への移行が決定済み(環境省、2024)

にもかかわらず、食品分野だけはこうした制度的見直しも、科学的再評価も本格化していないのが実情である。

こうして大腸菌群は、制度の余熱と科学的未整理の“はざま”に取り残されたまま、いまも日本の食品衛生の舞台に立ち続けている。

配役変更は必要か?──科学と制度からの検討材料

ではなぜ、「そろそろ変えるべきでは?」という声が出てくるのか。

その背景には、大腸菌群という“俳優”そのものの適性の限界がある。

ここで、3つの菌について簡単に整理しておこう:

※この3菌の指標菌としての詳しい特性の違いについては、以下の記事をご覧ください:

大腸菌、大腸菌群、腸内細菌科菌群ー食品製造工程・製品での望ましい指標菌の在り方を整理すると

- 大腸菌群(Coliforms):糞便由来とは限らず、自然環境・水中にも広く存在する。

👉 信頼できる糞便指標にとし妥当性に乏しい。 - 大腸菌(E. coli):糞便特異性が高く、検出されればほぼ確実に糞便由来と判断される。

👉 EUでは主に生食用二枚貝などに、米国では非加熱食品などに“本命指標菌”として使われている。 - 腸内細菌科菌群(Enterobacteriaceae):糞便指標にはならないが、環境耐性が強く、

👉 EUでは工程衛生の主役。製造工程の清掃・衛生状態のモニタリングに有効。

このように、それぞれの菌には「使いどころ」がある。

かつて便利だった大腸菌群も、いまの用途には不適切とされるケースが多いというのが国際的な認識である。

📌 日本の食品微生物規格基準における大腸菌群の“配役”が本当に妥当かどうかを問い直す節目にあることは確かだ。

かつての主役が、いまなお舞台に立ち続けているとしたら、その脚本が今の現場と噛み合っているのか?

──そんな問いが、浮かび上がってくる。