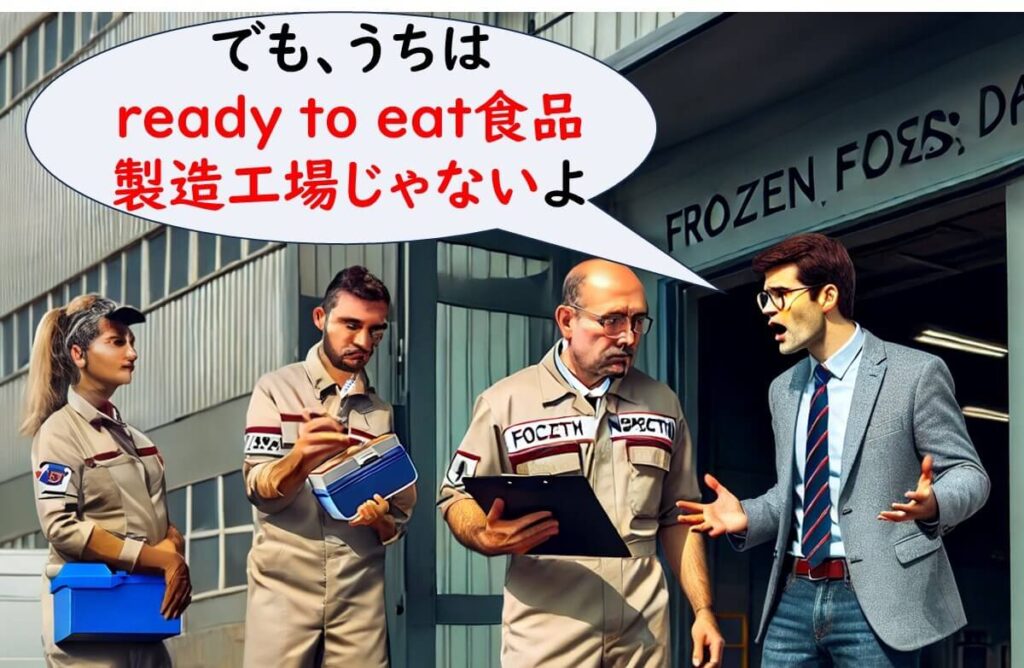

国際的にリステリア・モノサイトゲネスに関する厳格な規格基準が設定されているのは、消費者が加熱せずにそのまま食べる「Ready to Eat: RTE」食品に限定されています。例えば、冷凍野菜や生鮮野菜のように加熱調理を前提としている食品については、原則として規制の範囲外です。しかし、最近では韓国や中国から輸出されたエノキダケのように、本来は加熱・調理を目的とした食材でも、消費者が生で食べたために食中毒が発生する事例が見られ、これらの食材に対してカナダや米国で厳しい規制がかけられ始めています。この記事では、2015年から2018年にかけて欧州で発生した冷凍スイートコーンによるリステリアの大規模な食中毒事件の概要を紹介し、RTE食品ではない冷凍野菜におけるリステリアリスクの問題に焦点を当てます。

欧州での冷凍スイートコーンによるリステリア食中毒事件

Jim McLauchlin

An outbreak of human listeriosis associated with frozen sweet corn consumption: Investigations in the UK

International Journal of Food Microbiology 338, 2 January 2021, 108994

オープンアクセスCC BY-NC-ND 4.0

症例クラスターの発見

2015年から2018年にかけて、英国でリステリア症のクラスター(12例)が発生し、L. monocytogenes株による感染が確認されました。しかし、この段階では具体的な感染源は不明でした。

国際的な関連性の発見

2017年10月、フィンランドの公衆衛生当局がリステリア症のクラスターを報告し、フィンランドの症例と英国の症例が同じ株によるものであることが、全ゲノムシークエンシング(WGS)によって確認されました。これにより、英国や他の欧州諸国で共通の感染源が存在する可能性が浮上しました。

疫学的調査

患者に対する疫学的インタビューや食品摂取履歴の調査が進められました。これにより、冷凍スイートコーンを含む冷凍野菜を摂取していた患者が多いことが判明しました。さらに、一部の患者からは家庭内に保存されていた冷凍スイートコーンが回収され、リステリア菌が検出されました。

食品サンプルの検査

この時点で、感染者が摂取していた食品を追跡し、調査が進められました。2018年に、英国のサンドイッチ製造業者の製品から冷凍スイートコーンが検出され、そのスイートコーンはハンガリーの工場で製造されたものであることが確認されました。また、流通していた冷凍スイートコーンの44%がリステリア菌に汚染されていることも分かりました。これらの調査結果と検査の結果により、冷凍スイートコーンがアウトブレイクの主な感染源として特定されました。

こうした証拠が揃う中、冷凍スイートコーンが共通の感染源である可能性が高まり、2018年7月に英国食品基準庁(FSA)と公衆衛生局(PHE)は、冷凍スイートコーンを食べる前に加熱するよう消費者に警告を発し、さらに予防的なリコールが行われました。

解凍コーンを加熱せず使用した事例も

一部の英国サンドイッチ業者が、輸入された本来加熱すべき冷凍コーンを解凍後そのままサンドイッチに使用していたことが判明しました。

もちろん、ヨーロッパ全体で発生した冷凍コーンによるリステリア食中毒は、この英国の業者のミスだけが原因ではなく、さまざまな要因が関わっていました。

この食中毒から得られた教訓

これまで、世界的にリステリア食中毒の原因として、消費者がそのまま食べるRTE食品に注目が集まっていました。しかし、今回の事件では、本来加熱して食べる冷凍野菜が原因となり、世界に大きな衝撃を与えました。この事件をきっかけに、冷凍野菜のようなRTE食品に分類されない食材に対しても、リステリア汚染の懸念が世界的に広がりました。

冷凍野菜の多くは加工中および冷凍前に水または蒸気でブランチングされます。ブランチングは植物酵素を不活性化し、保存中の腐敗を防ぐために重要であり、色、風味、栄養価も保持されます。しかし、ブランチングは微生物の不活性化を主目的としていないため、微生物制御には限界があります。そのため、ブランチング後に冷凍された野菜を加熱せずに食べることはリステリア感染のリスクがあるため、特に冷凍野菜を安全に消費するためには、必ず適切な加熱調理が重要です。

本ブログ記事でも以前に紹介(下記記事ご覧ください)したように、2022年から2023年にかけては、中国や韓国から輸出されたエノキダケがカナダやアメリカでリステリア食中毒を引き起こし、これにより、えのき茸のような生鮮野菜でもリステリア菌が検出された場合、リコールが実施されるなど、厳しい対応が行われるようになりました。

まとめ

冷凍野菜や野菜類を加熱前提で輸出していても、消費者が誤って加熱せずに食べるリスクがある食品については、アメリカやカナダではリステリア菌が検出されるとリコールされる傾向が強まっています。これらは、RTE食品ではないものの、消費者がそのまま食べてしまう可能性がある「中間的」な食材といえます。したがって、こうした食材を扱う食品業者は、今後このリスクにも十分注意を払う必要がありそうです。