食品殺菌の理論について混乱する入門者の皆様、その心配はもう不要である。D値、Z値、そしてF値という専門用語がややこしく感じるかもしれないが、今回の記事ではF値およびF0値を超簡単に理解できるように説明する。殺菌理論が苦手という人ほど、この記事は役に立つだろう。さらに、具体的な応用例として、日本のレトルト殺菌法(120°Cで4分間)が国際基準のF0値にどのように換算され、ボツリヌス菌に対する安全性(F0=3)が保証されているかも一緒に探求する。この記事を通じて、殺菌理論の基本が理解でき、実践的な知識が得られるだろう。

まずは肩慣らしに、115°Cで120°C4分を確保するために必要な殺菌時間を計算してみよう

この記事はD値やZ値が理解できていることが前提で、F値を説明する記事である。D値やZ値ってどういうことだったっけ?と思う初心者は、まず下記の記事で理解していただきたい。

上記の記事の【Z値を使って、63℃30分と75°C1分の関係を、計算で確認する】の節では、任意の温度で殺菌する場合、63℃30分相当の殺菌時間が何分になるかをZ値という概念を用いて解説している。上記記事ではパスツール殺菌(63℃30分)を基準の殺菌条件として設定しているが、この記事で取り上げるレトルト殺菌(120℃4分=日本の食品衛生法で定めてられている殺菌条件)は、設定温度(63°Cから120°Cへ)と時間(30分から4分へ)の変更だけであり、基本的な考え方は先述の記事と全く同じである。それゆえ、本記事を読む前に、是非、上記の記事の該当部分を一読いただければと思う。それにより理解がさらに深まるだろう。

さて、式は下記のとおりである(なぜこのような式になるのかについては、上記記事上記項目について詳しく説明したので、そちらをご覧いただきたい)

求める殺菌時間(分)=4分×10(120℃ー入力温度)/Z ・・・式A

上記でZは、100°C以上のレトルト殺菌温度領域なので、Z=10で考えればよい。・・・式A

では実際に115°Cを入力してみよう。下記の式のようになる。

求める殺菌時間(分)=4分×10(120℃ー115℃)/10 =4分×105/10 =4分×100.5

10の0.5乗という数字が出てきた。これはエクセルで行わないと計算ができない。

エクセル表の作り方については、下記のビデオで説明する。

以上、

求める殺菌時間(分) =4分×100.5=12.6分

ということになる。

F値ってなんなの?F0値と違いは?

では次に本記事のテーマであるF値とF0値の説明に入ろう。

まずF値の定義:

- 「特定の条件下で、食品中の既知の微生物集団を死滅させるために必要な時間(分)」(USDAの定義による)

しかし、このような抽象的な定義説明だけは、ほとんどの人が理解しにくく、興味を失うかもしれない。

そこで最も重要な実践的な理解から説明に入ることにする。F値とは、要するに

- レトルト殺菌で、ボツリヌス調理121.1°C、3分の加熱殺菌力を担保しているか否かの判定に使うために必要な指標

とだけ理解すればよい。 F値を学ぶ意味については、ここのポイントだけしっかり理解しておけばよい。その他のことを考えると混乱の元だ。

レトルト殺菌では、国際的には、ボツリヌス1型菌胞子を12D殺菌(12桁の芽胞数の減少)するレトルト殺菌条件はは121.1°Cで3分(ボツリヌス調理)と定められている注)。

注意書き:121.1°Cで3分(ボツリヌス調理)の歴史的背景

D値の実験と発見

EstyとMeyer(1922年) がボツリヌス菌芽胞の耐熱性を評価する実験を行った。

- その結果、121.1°C における芽胞のD値(10分の1に減少する時間)が約 0.21分(12.6秒) であることが示された。

12D殺菌の考え方

D値(0.21分) を基に、ボツリヌス菌芽胞を安全レベルまで減少させるには、12-log減少(12桁減少) が必要とされた。

- 計算式: D値(0.21分)×12=2.52分

- この結果、2.52分で芽胞数を10¹²分の1まで減少させられることがわかった。

安全係数と丸め

Stumbo(1965年) らによる実験と検証を経て、実務上の安全係数を考慮し、必要時間 2.52分 を切り上げて3分と設定した。

なぜ121.1°Cか?

当時のアメリカでは温度単位として華氏が用いられており、華氏250°F が摂氏 121.1°C に相当する。この温度は、缶詰やレトルト食品の殺菌工程で実現しやすく、効果的であるとして採用された。

一方、日本の食品衛生法ではレトルト殺菌の条件は、120°C4分になっている。これが国際的なボツリヌス調理の121.1°Cで3分に比べて、どのような加熱殺菌量なのかということを評価するために、F値の理解が必要になるという理解でよい。

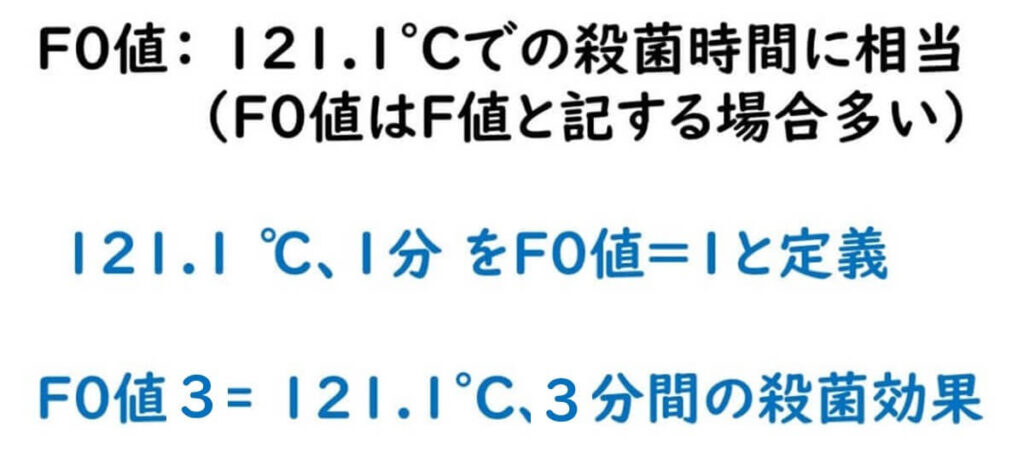

ここで、F0値について説明する。F0値における特定温度は121.1℃である。そして、つぎの理解をまず、しっかり、頭にいれよう。

F0値=1:『基準温度121.1°C、Z値=10°Cにおいて1分間殺菌』という意味

つまり、F₀値が1ということは、基準温度121.1°C、Z値=10°C で1分間加熱したときの滅菌効果と同等である、ということである。同様に、F0値が3であれば、121.1℃で3分間加熱したときの滅菌効果と同等であるという意味になる。また、F値とのみ記載されて、下付きで温度(通常華氏)が記載されていない場合は、F=250(すなわち華氏250°F、摂氏121.1°C)とみなされる。

これらはF0値の定義に関する説明であるが、「それでは、具体的にこれが何を意味するのか?」「どのようにこれを利用すればいいのか?」と疑問を持つ方も多いだろう。そのため、以下ではF0値を実際にどのように使用するかについて、わかりやすく説明する。

121.1°Cとは異なる殺菌温度(T)でt分殺菌した場合、F0値はいくつになるか計算してみよう

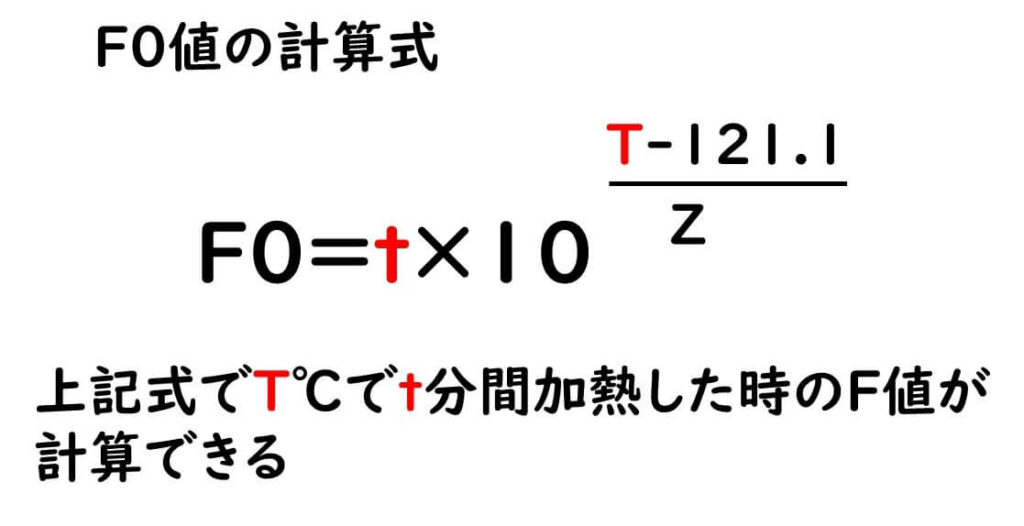

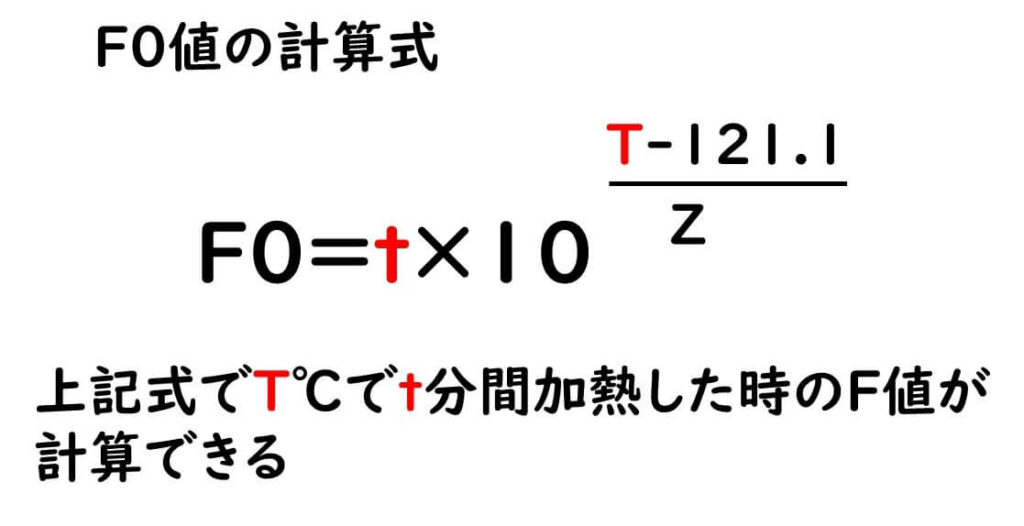

F0値算出の公式

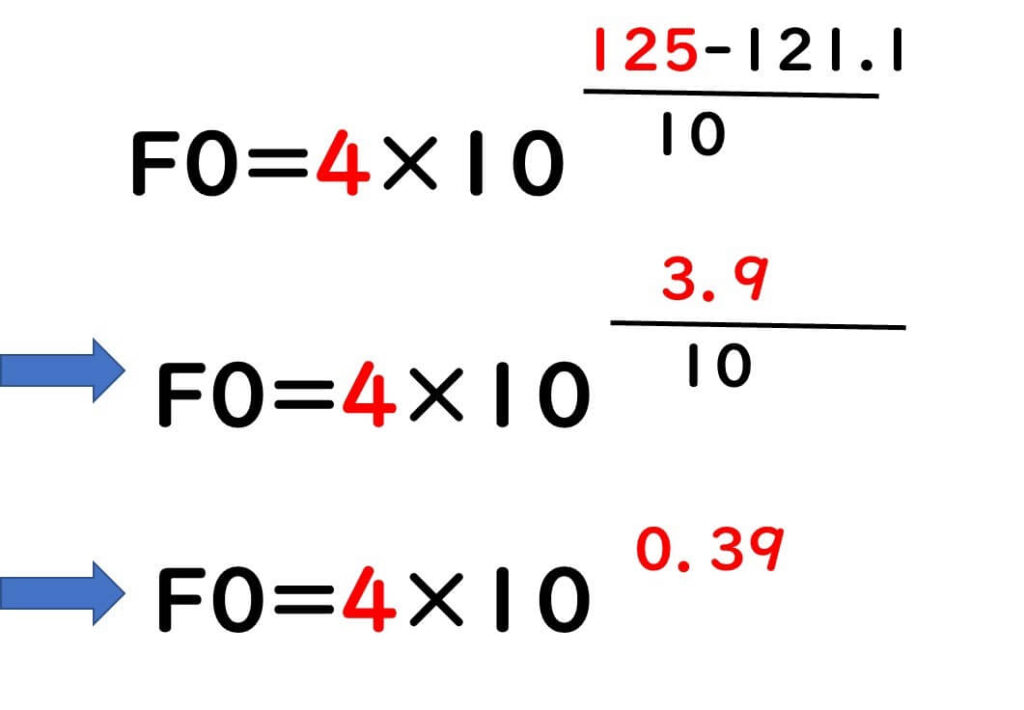

ここで、仮に121.1°Cで3分間でではなく125°Cで4分間の殺菌を行った場合、そのF0値はいったいどの程度になるか?

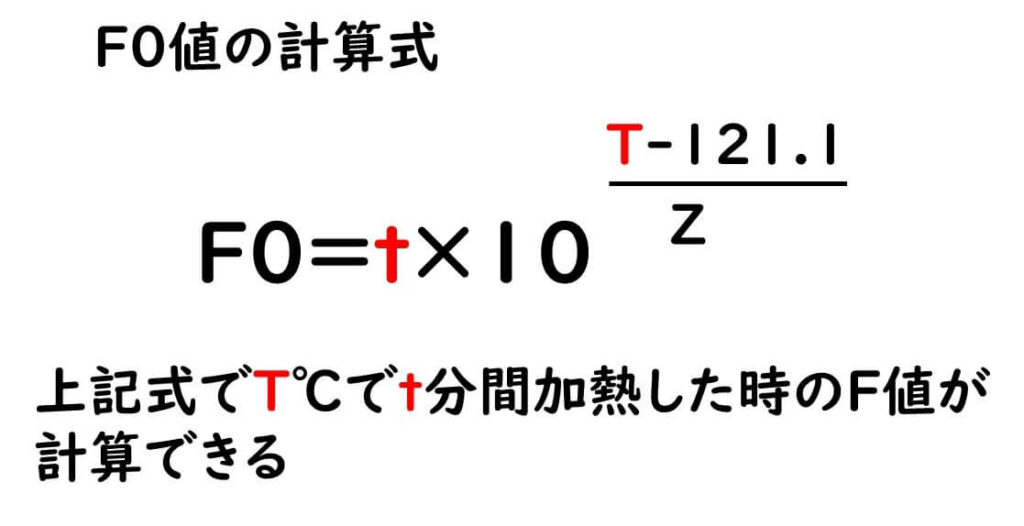

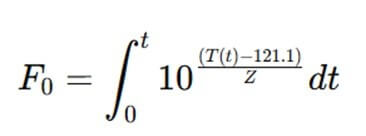

この計算を行うには、まずF値の計算方法を理解する必要がある。F0値の計算式は以下の通りである。

この式を初めて見ると何のことかさっぱり分からないかもしれない。実はこの式は前のセクションで述べた式Aと同じ理論に基づいているため、式Aを変形すると導き出せるが、少し複雑になるので、それはひとまず置いておき、この式の意味だけ理解しよう。

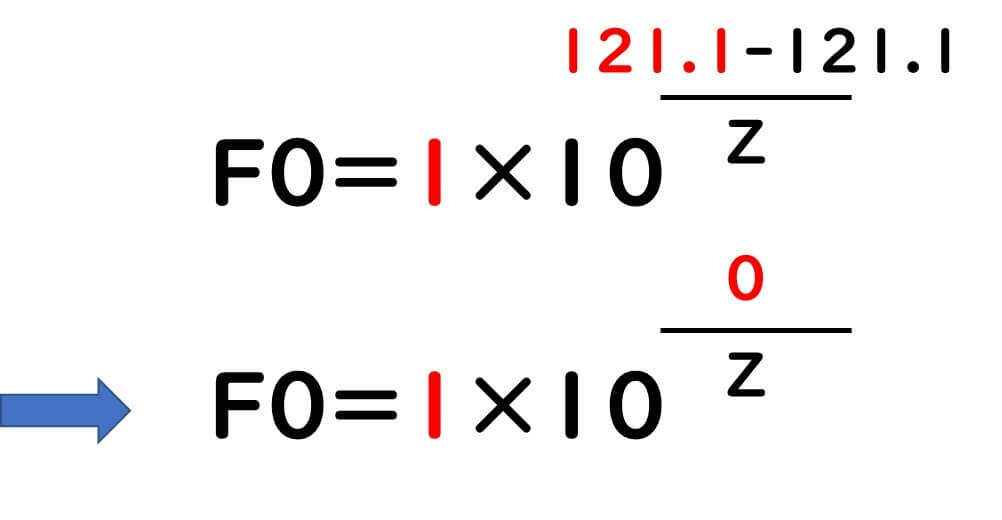

まずは、F0値=1が121.1°Cで1分間加熱相当であるという定義を思い出していただきたい。この上記式のT°Cは、任意の希望設定温度なので、今、仮に121.1°Cに設定してしまおう。するとこれは暗算で、答えが1にならなきゃいけない。なぜなら、F0値の定義はあくまでも121.1°Cで 1分間加熱相当なのだから。やってみよう。上記式に121.1を代入してみる。また、上記式のtの部分は 1分としてみよう。したがってtの部分に1を代入する。そうすると下式のようになる。

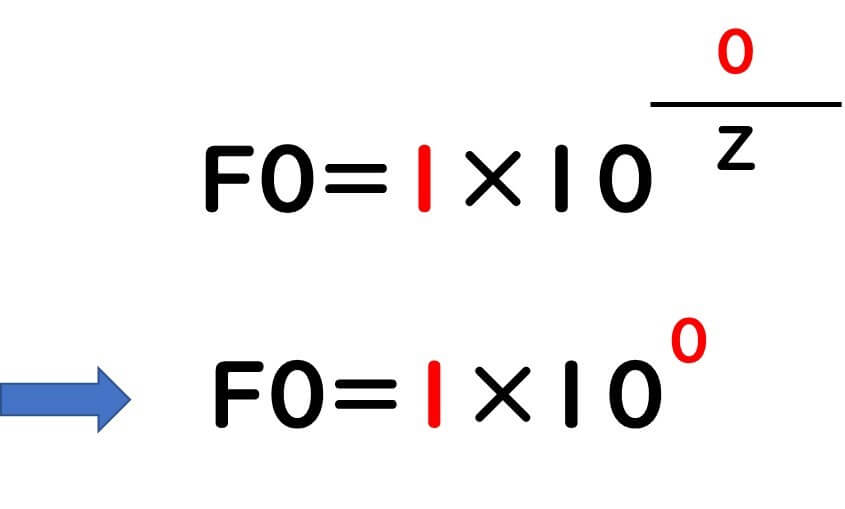

ここで、分母の【Z分の0】は何を意味するか?高校で学んだ数学の知識を呼び起こしてみていただきたい。どんな数でも分子が0であれば答えは0である。2分の0でも、3分の0でも、100分の0でも、答えは0である。これは数学の基本原理である。

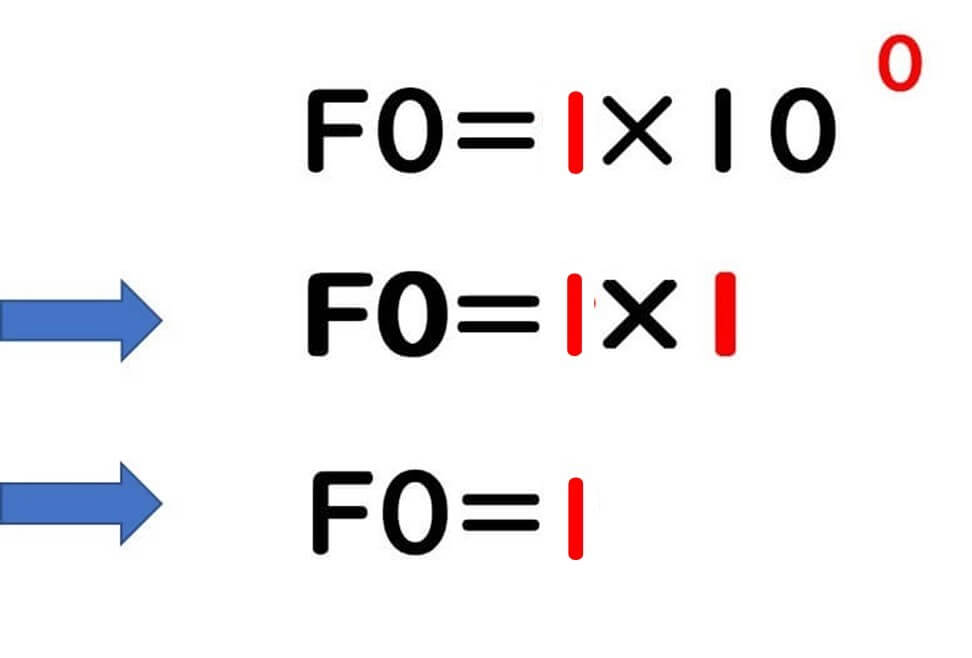

それでは、10の0乗というのは何を意味するか?10の1乗は10、10の2乗は100、10を3回かけると1000、となる。では、10を0回かけるとどうなるのかというと、答えは1となる。すなわち、どんな数の0乗でも答えは1となる。これもまた数学の基本原理である。

以上の話を踏まえると、F0値の計算式で10の0乗は1となる。つまり、121.1°Cで1分間加熱するとF0値は1となる、これは、すなわち、F0値の定義そのものである。

したがって、F0値の算出式については、これだけ理解しておけば、後はこの式を覚えるのでも良いし、忘れてしまっても大丈夫だ。大切なことはこの式を使えることである。

それでは、具体的に125°Cで4分間レトルト殺菌をした場合のF0値はいくつになるのか?このときのTは125°C、tは4分である。また、レトルト殺菌の場合、すなわち100°C以上の場合は、Z値=10で良いとされている。したがって、Zの値としては10を代入する。

Tに125°Cを代入すると分母は125-121.1=3.9となる。つまり、10の0.39乗を計算する必要がある。

理屈を理解してもらうためにステップ・バイ・ステップで計算してきたが、実際には、ExcelにF0値の式を入力し、希望の温度と時間を入力することでF0値を求められる。この場合は、F0=9.8となり、すなわち、121.1°Cで9.8分の加熱と同等の殺菌効果であると計算される。

エクセル表の作り方については、文字で説明していると複雑になりすぎるので、本記事末尾でまとめて、ビデオで説明をする。

日本のレトルト食品(120°C4分)と国際基準のボツリヌス調理のF0値比較

次に日本の食品衛生法におけるレトルト殺菌の120°C4分を、国際的な基準F0値で換算した場合にどのような殺菌力になっているかを検証してみよう。

国際的には、ボツリヌス調理、つまりボツリヌス菌を12D殺菌は次のように定められている。

- 121.1°C、3分(F0=3)

一方、日本ではつぎのように食品衛生法でさだめられている。

- 120°C、4分

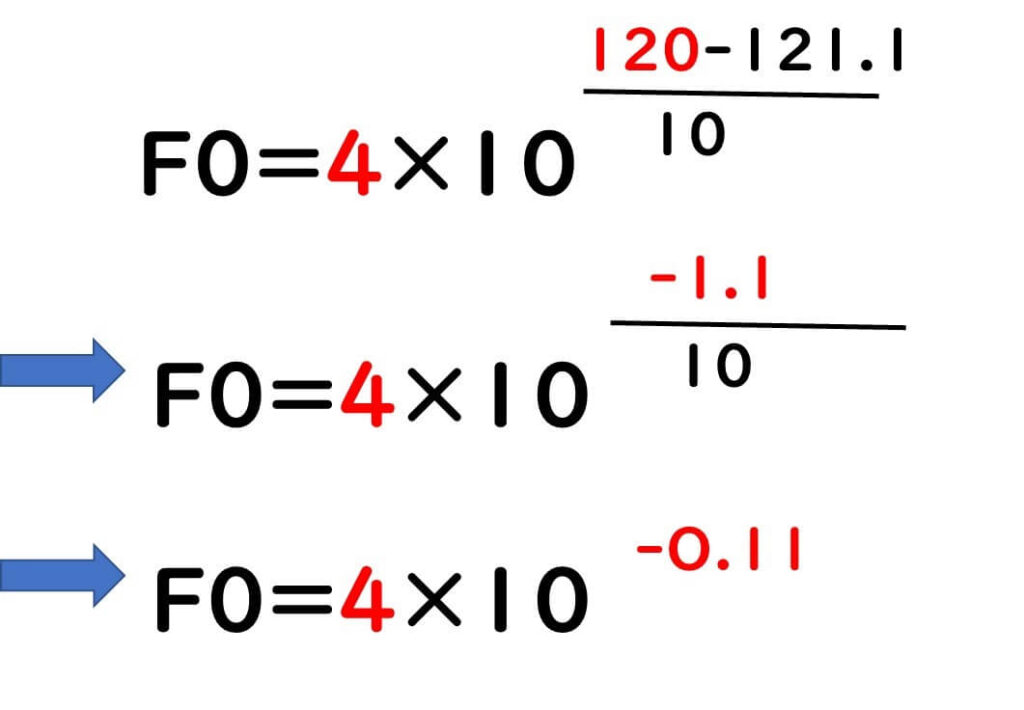

つまり、国際的なボツリヌス調理は121.1°C、3分と定められているが日本の法律は120°C、4分となっており、条件に差異がある。日本の方が1.1°Cほど温度が低いけど、4分間と1分間長く殺菌しているので、たぶん12D殺菌は担保されているだろうと、なんとなく考えている人も多いかもしれない。しかし、実際にここで正確に日本の120°C、4分は国際基準のF0=3を担保できているかどうかを計算してみよう。

この計算も、上の 125°Cのところで述べたことと、全く同じことをやればよい。125°Cではなく、ここでは120°Cを代入して計算すれば良いだけの話だ。

4×10-0.11=3.1となる。つまり日本のレトルト食品の食品衛生法における条件、120°C4分は国際的な基準であるF0に換算すると3.1となり、ボツリヌス調理のF0値=3.0をクリアしていることになる。

上記をエクセル計算をするためにビデオを作ったので、下記のビデオで確認していただけると良いと思う。

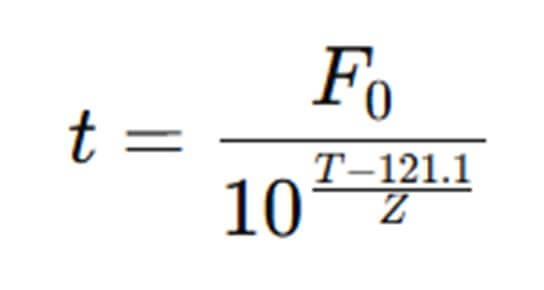

121.1°Cとは異なる殺菌温度(T)で殺菌した場合、F0値=3を確保するために何分間殺菌が必要か?

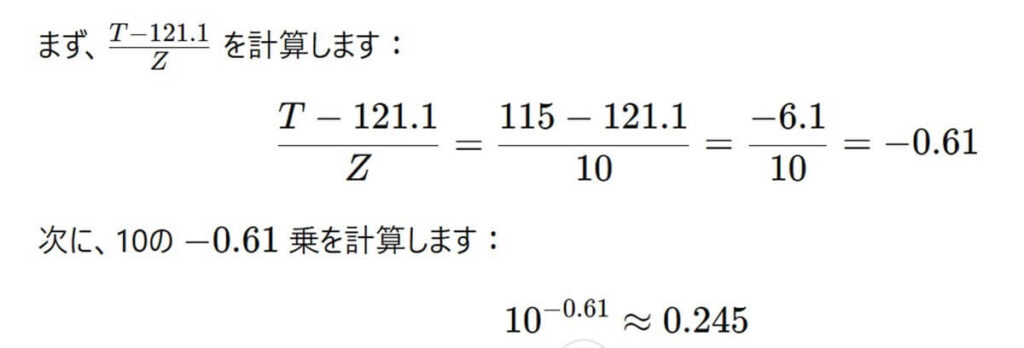

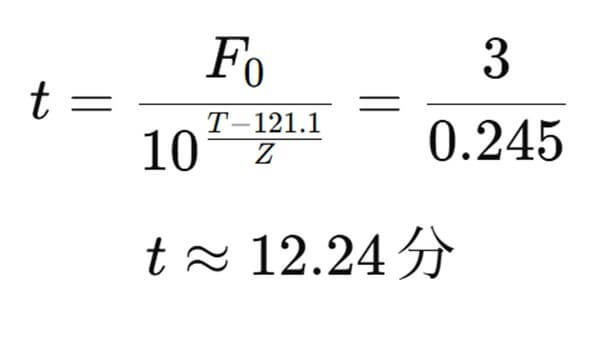

次に任意の温度で殺菌をかけた場合に国際的なボツリヌス調理、つまりF0値=3を確保するために、何分間の殺菌時間が必要かということを、F0値の公式を使って計算してみよう。たとえば、115°Cで殺菌した場合にF₀=3に達するための時間 t を求めるでみよう。計算のステップを示す。

使用する公式

ここで:

- F0=3(達成すべきF₀値)

- T=115(殺菌温度)

- 121.1(基準温度)

- Z=10(Z値、標準的に10°C)

この式を tについて解くと:

ステップ1:10の指数部分を計算

ステップ2:tを計算

F₀=3 のとき、公式に代入します:

答え

115°C で殺菌した場合、F₀=3 に達するためには約12.24分間の加熱が必要となる。

日本におけるF値の記載の混乱について

日本における加熱殺菌(特にレトルト殺菌)の現場では、F値という言葉がよく使われる。しかし、F値という用語が何を意味するのか、国際基準との違いについて明確に理解されていないケースが多く、混乱を招きやすい。

国際基準におけるF値の定義

国際的にはF値と言えば、基準温度121.1°C(華氏250°F)とZ値=10°Cを前提に計算された「F₀値」を指す。

日本でのF値の運用

一方、日本では食品衛生法において、120°Cで4分間の加熱殺菌が標準として設定されている。しかし、この120°C基準のF値も「F値」とだけ記載されることが多く、基準温度が曖昧なまま扱われがちである。

- 「F値」とだけ記載すると、国際的にはF₀値(121.1°C基準)を意味するのが一般的である。

- 日本の「120°C基準」のF値と混同される可能性があり、誤解や混乱の原因となる。

F値を使用する際は、基準温度を正確に明示しなければ科学的な誤解を招くことになる。

混乱を避けるための提案

日本におけるF値の記載の混乱を避けるためには、

- 「F₁₂₀値」のように基準温度を下付きで示す。

- 「120°CにおけるF値」と明確に説明する。

まとめ

まとめると、F₀値は「121.1°C以外で殺菌を行った場合に、それが121.1°Cで何分相当の殺菌時間になるのかを求めるための便利な指標」である。

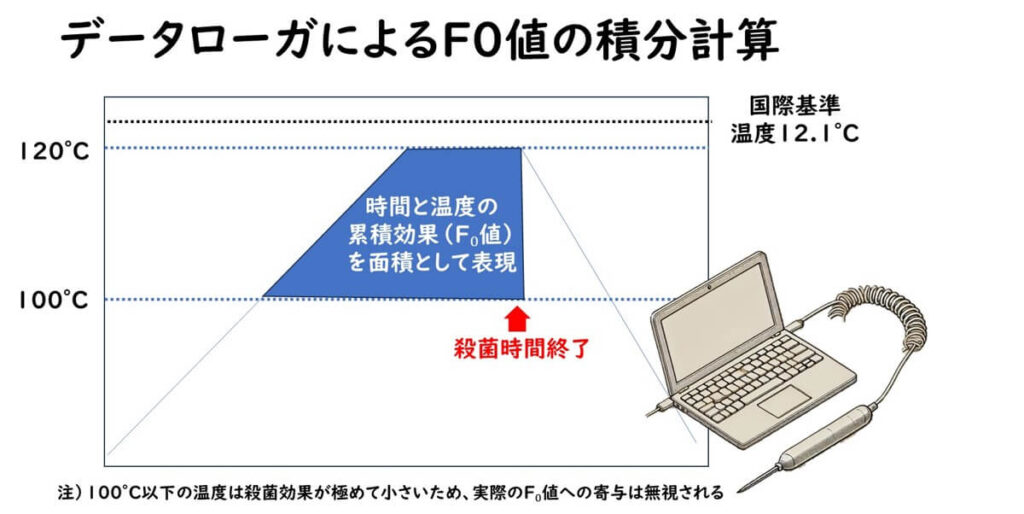

実際の業界では、F₀値の計算を手作業で行う機会は少ないかもしれない。なぜなら、実際のレトルト殺菌装置には、温度変化のデータを基に積分計算を行い、リアルタイムでF₀値を算出する機能が備わっているからだ。

ここで重要なのは、実際の加熱処理では温度が一定ではないことである。例えば、食品内部は徐々に温度が上昇し、ある時間で目標温度に達する。このように温度が時間とともに変動する場合、F₀値は以下の積分式で計算される:

ここで使用される各記号の意味は以下の通りである:

- F₀:基準温度(121.1°C)における累積殺菌効果を示す値(単位:分)

- t:加熱時間(分)

- T(t):時間 tにおける食品内部の温度(°C)

- 121.1:基準温度(°C、一般にボツリヌス菌の芽胞を標的に設定)

- Z:D値が1/10になるための温度差(一般に10°Cを使用することが多い)

- dt:微小な時間の変化(積分の範囲内での時間の区切り)

この式は、加熱温度が時間の経過とともに変化するプロセス全体を考慮してF₀値を算出するための正確な方法である。

一方、温度が一定であれば、積分の計算は単純化され、以下のシンプルな式で求めることができる:

この「温度が一定」という状況こそ、今回のブログ記事で説明した内容である。 具体的には、「T°Cでt分間加熱したときのF₀値を計算するシンプルな方法」として、120°Cで4分、115°Cの場合の計算例などを用いて解説した。これにより、複雑な積分計算を行わなくても、一定温度下でのF₀値は簡単に算出できる。このような手計算によりF0値がどのような基準で設定され、どのような計算により算出されているのかを理解しておくと、より深い理解が得られると思う。これが、私が本記事を執筆した理由である。