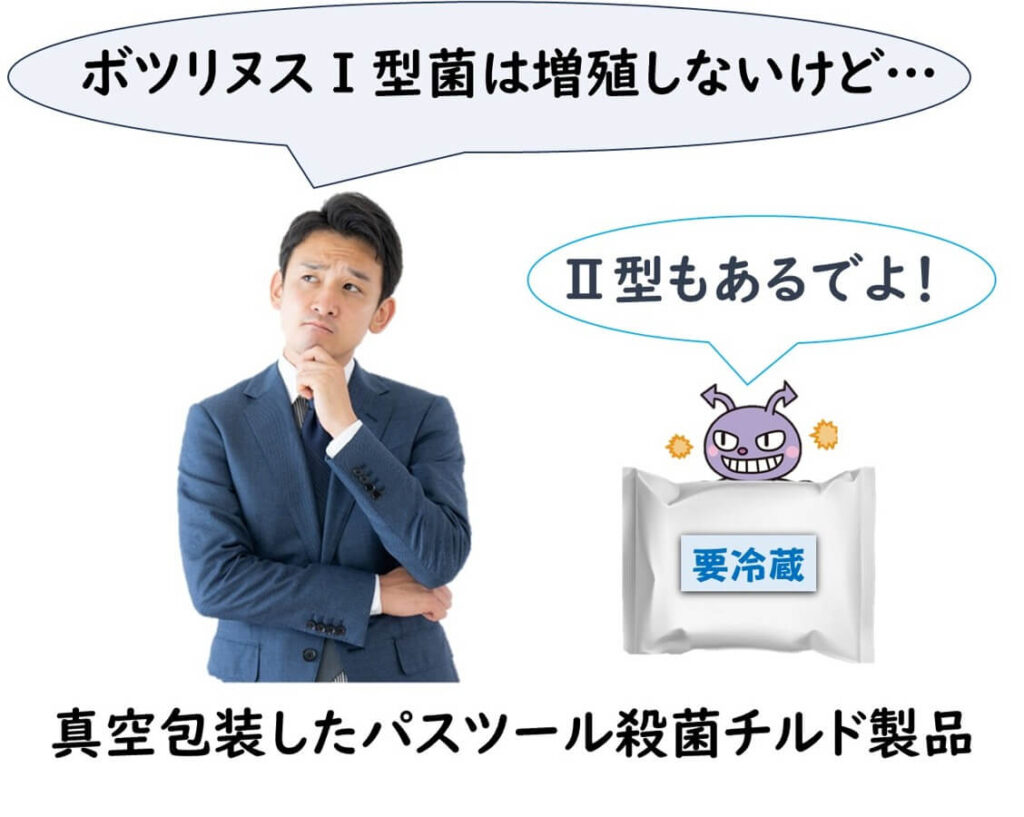

63℃30分や75℃1分といったパスツール殺菌条件は、サルモネラやリステリアなど多くの食中毒菌を効果的に殺滅する。しかし、この加熱条件では芽胞を形成するボツリヌスⅡ型菌は死滅せず、Ⅰ型菌と異なり冷蔵庫内(3〜8℃)でも増殖が可能であるため、真空包装やガス置換包装食品では冷蔵保存中にもリスクが残る。この事実は、品質管理担当者にとって意外な盲点である。英国では、このリスクを背景に「10日ルール」が定められ、消費期限とリスク管理が体系的に運用されている。本稿では、英国食品基準庁(FSA)の最新ガイドライン(2020年改訂版)をもとに、ボツリヌスⅡ型菌リスクとその管理方法を解説する。

ボツリヌスⅠ型菌とⅡ型菌の違いとは

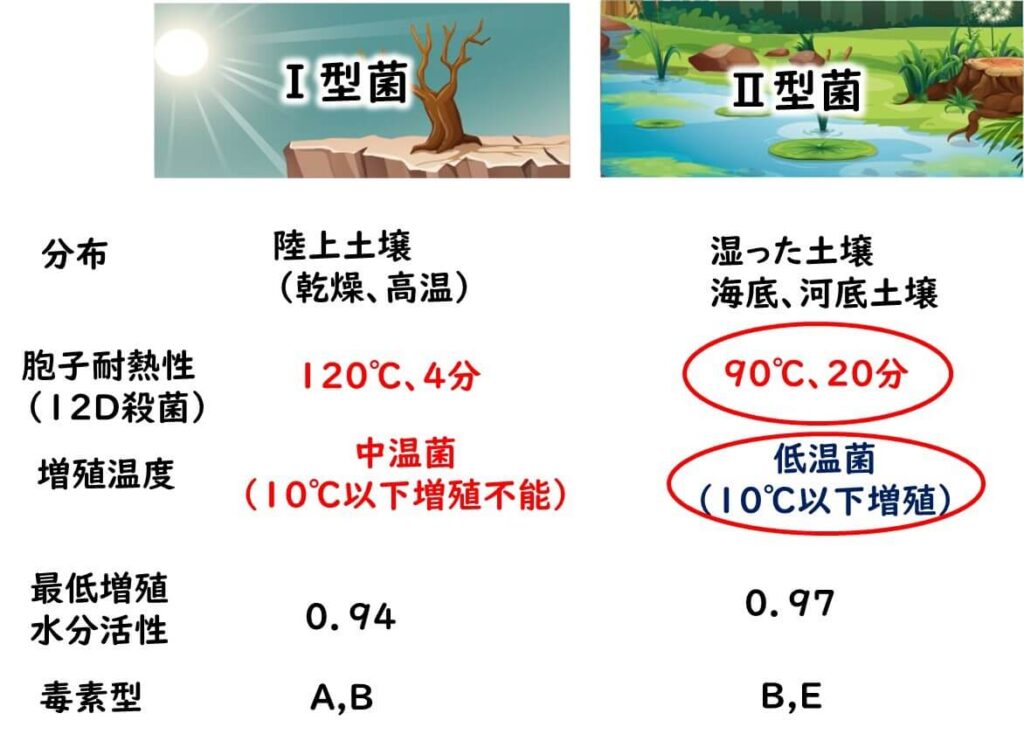

ボツリヌス中毒の原因菌であるClostridium botulinumは、大きくⅠ型(Type I)とⅡ型(Type II)に分けられる。両者は発育条件や耐熱性が異なり、リスク評価の前提となる。

ボツリヌスⅠ型菌(Type I, プロテオリティック型=タンパク分解性)

- 高温環境で増殖する。

- 芽胞の耐熱性が強く、120°Cで4分間(国際的には、121.1°Cで3分)のレトルト殺菌によって初めて十分に殺滅可能。

- 10°C以下では増殖できない。

- タンパク分解性を持つため、食品に悪臭や変敗を引き起こすことが多い。

ボツリヌスⅡ型菌(Type II, 非プロテオリティック型=非分解性)

- 湿った土壌や水底など低温環境に多く存在。

- 3°Cを超える温度で増殖可能であり、Ⅰ型菌より低温リスクが高い。

- 芽胞の耐熱性はⅠ型菌ほどではないが、90℃で10分の処理による6D殺菌で安全性を担保できると、英国FSAを含む規制当局により示され、一般的に受け入れられている。

- タンパク非分解性であるため、食品の外見や匂いの変化が少なく、増殖しても消費者が気づきにくい。

ボツリヌス菌の基礎事項については、下記の記事をご覧ください。

英国食品基準の消費期限設定とリスク管理ガイドライン

英国は長年にわたりボツリヌス研究の最先端を走り、冷蔵食品とボツリヌスリスクⅡ型菌に関する深い知見を持つ国である。そのため、英国食品基準のガイドラインは、真空包装(もしくはガス置換包装)したチルド食品の消費期限設定とリスク管理における信頼できる基準となり、世界中の食品業界に影響を与えている。

このガイドラインでは、消費期限設定の基準とボツリヌスⅡ型菌のリスク管理に関する明確な指針が示されており、食品業界が安全で信頼性の高い製品を提供するための指針となっている。本記事では、その2020年度改訂版の概要を紹介しつつ、実務において参考にしていただける内容を紹介する。

参考文献

Food Standard Agency(England)

The safety and shelf-life of vacuum and modified atmosphere packed chilled foods with respect to non-proteolytic Clostridium botulinum

2020年12月

パスツール殺菌が不十分な理由とは

63°Cで30分、または75°Cで1分という加熱処理は、食品業界で広く用いられるパスツール殺菌条件であり、多くの病原菌を制御できる。しかし、ボツリヌスⅡ型菌は芽胞を形成するため、これらの条件では死滅せず、冷蔵保存された真空包装・ガス置換包装食品で増殖する可能性がある。

このため、Ⅱ型菌をリスク管理の対象とする場合は、後述するように消費期限を10日以内に設定する、もしくは90°C、10分加熱加熱処理を含む追加の対策や、pH・水分活性などの制御因子を組み合わせた管理が求められる。

パスツール殺菌に関する基礎事項については、下記の記事をご覧ください。

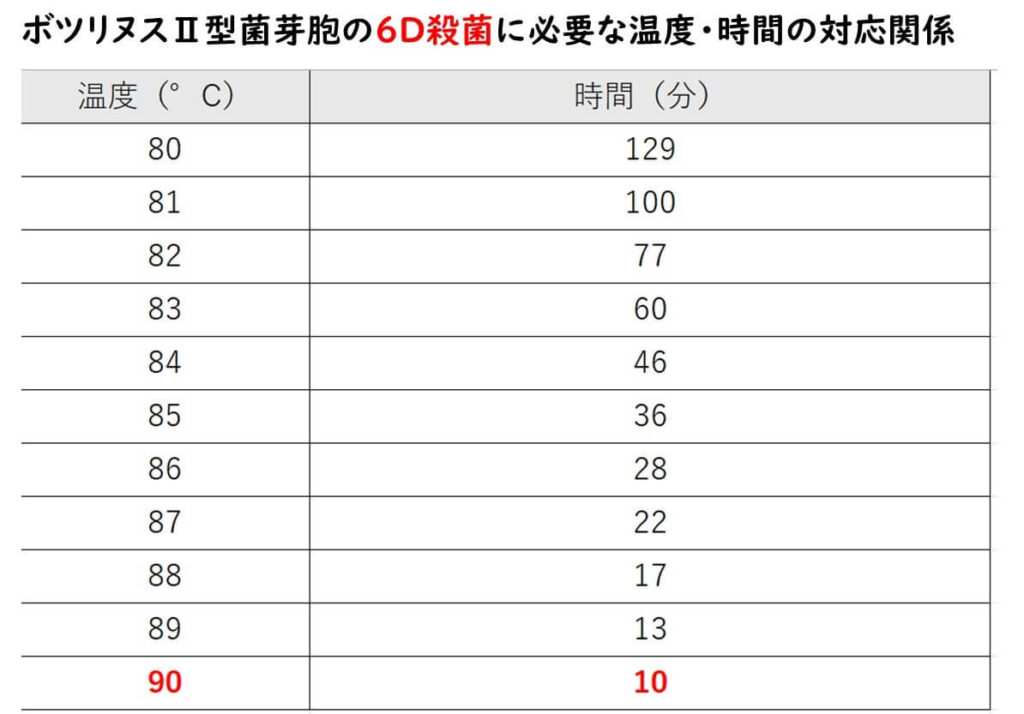

90°C、10分加熱が必要とされる理由

ボツリヌスⅡ型菌に対する加熱殺菌の標準温度は90°Cであり、これで6D殺菌が達成できることが国際的に認められている。D値は、ある温度で微生物を1桁減少させるのに必要な時間を示す指標であり、90°Cで10分加熱することで6D殺菌が達成できることが確認されている。この加熱条件が、ボツリヌスⅡ型菌に対して十分な安全性を提供できるというのが、世界的な基準である。

Food Standard Agency(England)ガイドライン(2020)より抜粋

では、なぜ6D殺菌で十分なのか?それは、ボツリヌスⅠ型菌とは異なり、ボツリヌスⅡ型菌は冷蔵保存されたチルド製品では急激に増殖しないためである。ボツリヌスⅠ型菌は常温で急速に増殖するため、完全殺滅を目的とした12D殺菌が求められるが、ボツリヌスⅡ型菌はチルド製品内ではそのような増殖が見られないため、6D殺菌が一般的に十分とされている。この考え方が、冷蔵流通される食品におけるボツリヌスⅡ型菌のリスク管理において国際的に受け入れられた基準である。

消費期限10日以内の設定基準とその理由

ボツリヌスⅡ型菌の最低発育温度は3°Cであり、この温度を超える温度(3°C〜8°C)では増殖が可能である。特に、10°C以下での温度管理が重要である。

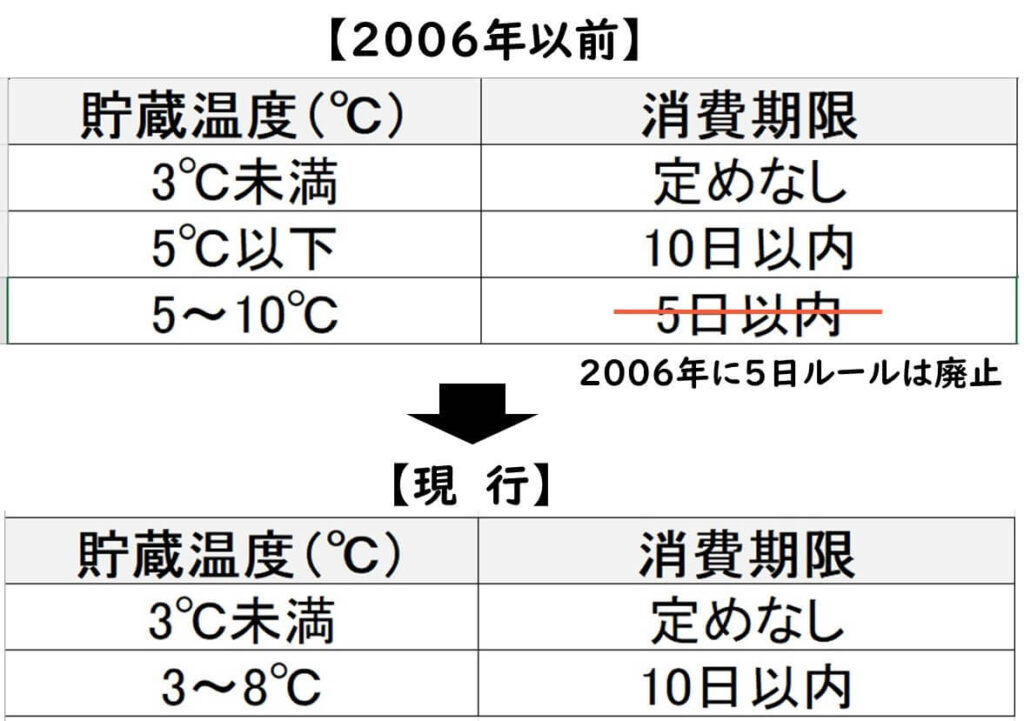

ACMSF(英国食品微生物学安全性諮問委員会)の1995年のガイドラインによると、ボツリヌスⅡ型菌は、10°C以下の温度で10日以内に神経毒を生成する可能性があることが示されている。この助言は、主に文献調査や食品内で行われたチャレンジテストの結果に基づき、予防的な安全マージンを含んだものである。

さらに、このガイドラインに基づく10日ルールは、その後の見直しによって、冷蔵保存温度が5°C以下であれば消費期限が10日以内、または5〜10°Cであれば消費期限が5日以内と改訂された【ACMSF (Advisory Committee on the Microbiological Safety of Foods), 1995】。これらの変更は、Clostridium botulinumによる神経毒生成に関する31の文献をレビューした結果に基づき、また、PCベースのFood MicroModelと未発表の業界チャレンジテストのデータによって支えられている。

ただし、この5日ルールは、ガイドライン発表から約10年後の2006年に廃止され、現在では10日ルールのみが残っている。この変更は、進化した科学的理解と新しいデータに基づいて行われ、最終的に現行の基準が採用されることとなった。

英国食品基準では、真空包装やガス置換包装したチルド食品については、消費期限を10日以内に制限する方針が維持されており、2020年のガイドラインでもこの10日ルールは変更されていない注)。

注)例外として、2020年の改訂において初めて、生の牛肉および豚肉に関しては、消費期限を13日まで設定することが認められるようになった。これは、特定の管理基準を満たす場合に限り、ボツリヌスⅡ型菌のリスクが効果的に管理できると判断されたためである。特に、この緩和は肉類におけるpHや塩分濃度、さらに厳格な業界行動規範(衛生管理要件を含む)を遵守することを前提としている。

消費期限を10日以上に設定するための条件と対応策

消費期限を10日以上に設定するための条件は、次のいずれかを満たす必要がある:

90°Cで10分間の加熱処理

- これはボツリヌスⅡ型菌の芽胞を6Dレベルで殺菌するための温度と時間。

水分活性 (aw) の低下

- 水分活性0.97以下に設定することで、ボツリヌスⅡ型菌 の増殖を抑制できる。

pHの低下

- pH 5.0以下に保つことで、ボツリヌスⅡ型菌の増殖を抑えることができる。

塩分濃度の増加

- 塩分濃度を3.5%以上にすることで、ボツリヌスⅡ型菌の増殖を抑制できる。

その他の制御因子の使用

- 硝酸塩などの保存料を加えることも、ボツリヌスⅡ型菌 の増殖を抑制するための方法の一つである。

独自のリスク管理方法

- もし上記の方法を適用できない場合、業者は独自にボツリヌスⅡ型菌の増殖を抑制するための方法(例えば、植菌試験やモデリングを通じた検証)を実施する必要がある。

英国チルド業界が批判する10日ルールとその背景

英国では、ボツリヌスⅡ型菌のリスクを考慮し、過去20年間にわたって消費期限を10日以内に設定する方針が維持されてきた。これに関して、業界団体であるCFA(チルド食品協会)をはじめ、チルド食品業界からは、この10日ルールが過度に厳しいという声が上がっている。実際、2006年までは消費期限を5日以内に制限する規定もあったが、そのルールは撤廃され、現在の10日ルールに移行している。しかし、業界からは依然として、10日という期間が短すぎるという意見もあり、この問題は再度議論されている。

一方で、過去20年間において冷蔵保存された正しく処理されたチルド食品からボツリヌス中毒の事例はほとんど報告されておらず、この事実に基づき、業界では消費期限延長に対する柔軟性を求める声が強い。

消費期限を短縮することで、特に加熱処理が難しい製品においては製品の品質や流通に支障をきたす可能性があるため、業界では科学的根拠に基づいた再評価を提案している。ボツリヌスⅡ型菌のリスクが管理可能であるならば、消費期限の延長が実現可能だという見解も示されている。

まとめ

今回のブログでは、英国食品基準庁(Food Standards Agency)に基づいた消費期限設定に関するガイドラインについて説明した。特に、10日ルールに関しては、過去20年間にわたって繰り返し改定され、現在も厳格に維持されている。要点としては、消費期限を10日以上に設定するためには、適切な加熱処理(90°Cで10分間)や、水分活性、pH、塩分濃度などの制御因子を利用することが必要であり、これらの条件が整わない場合には、消費期限を超えての設定はリスクを伴うということである。

英国チルド業界からは加熱処理や他の制御因子を組み合わせることで、消費期限を安全に延ばす方法も提案されているが、消費者の安全を守るためには、科学的根拠に基づくデータが重要である。現時点ではチルド業界からの10日ルールをもう少し長くするような要望はあるものの、食品基準庁としては、それらを担保するような充分なデータが揃っていないという見解と考えてよいだろう。

日本においては、食品の加熱製造条件として、例えば63°Cで30分や75°Cで1分という原料段階での病原菌の殺菌条件は定められているが、消費期限を想定したガイドラインというのは具体的、明確なものはない。各業界および各社が自身の判断で行っている状況ではあると思う。英国のこのような基準も参考にしながら、各社で科学的なデータに基づいて消費期限を設定すべきであろう。

EUにおける消費期限の設定法に関する基礎事項に関しては、下記の記事をご覧ください。