欧州連合(EU)では、食品事業者が消費期限を科学的に設定する際、消費者の家庭用冷蔵庫の温度をどのように想定すべきかが大きな関心事となっています。これまで12℃が想定温度の目安とされていましたが、最近の広域調査により、実際の家庭環境を反映した温度として「10℃」が新たに推奨されるようになりました。今回紹介する研究では、欧州16カ国の冷蔵庫温度データを解析し、この「10℃」という数値が、より現実的で妥当な想定値であることが示されています。

※なお、この研究はリステリア菌のリスク評価を想定したShelf-life試験の文脈で実施されていますが、示された冷蔵庫温度データは消費期限設定全般にも応用可能な基礎情報となっています。

調査実施機関

この研究は、欧州連合(EU)の食品安全に関するリファレンス研究所である EURL(欧州連合リファレンスラボラトリー) が主体となり、フランスの Anses(国立食品環境労働衛生安全庁) の研究チームが実施しました。Ansesは、フランス国内の食品や環境のリスク評価を担うとともに、EU域内の食品事業者が活用できる基準や技術ガイドラインの整備にも貢献しています。本研究もその一環として行われ、現実的な冷蔵庫温度の仮定に関する指針の検討がなされました。

BONANNO et al.,

Which domestic refrigerator temperatures in Europe? - Focus on shelf-life studies regarding Listeria monocytogenes (Lm) in ready-to-eat (RTE) foods

Food Microbiology Available online 2 July 2024, 104595 In Press, Journal Pre-proof

調査方法:データの収集

EU全体の家庭用冷蔵庫の温度を調査するため、次の2つの方法でデータを集めました。

1. 各国のリファレンスラボラトリーからのアンケート調査

42カ国にあるリファレンスラボラトリーにアンケートを送り、各国で行われた家庭用冷蔵庫の温度に関する調査結果を収集しました。

このデータには、冷蔵庫内に温度センサーを設置して数日間モニタリングした温度データが含まれており、実際の使用状況に基づいています。

2. 科学文献のレビュー

2000年から2020年の間に発表された、家庭用冷蔵庫の温度に関する17の科学文献を調査し、11カ国で報告された冷蔵庫温度データを収集しました。各研究でモニタリングされた冷蔵庫の台数は30台から250台まで幅があり、温度データはデータロガーを使用して最大14日間にわたって記録されていました。

調査結果:家庭用冷蔵庫の温度傾向

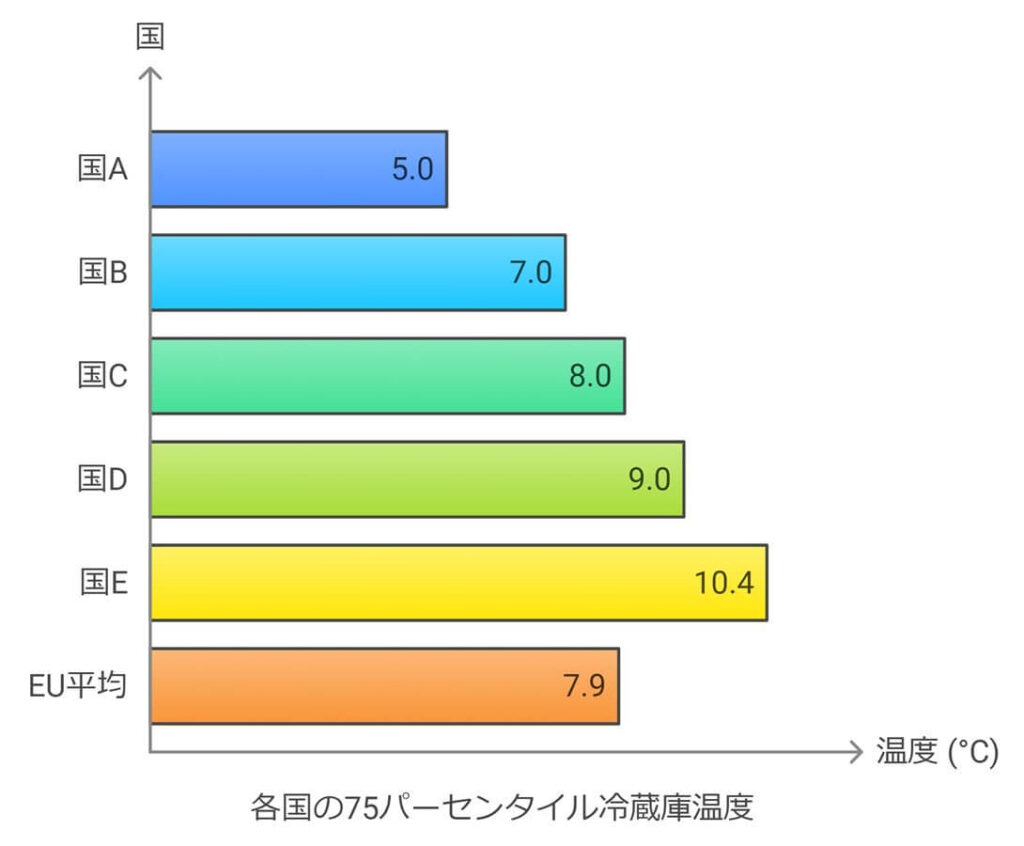

75パーセンタイルの温度

各国ごとにデータを分析した結果、冷蔵庫の75パーセンタイルの温度(つまり、75%の家庭がこの温度以下で冷蔵庫を使っている温度)は国により異なり、低い国では5.0°C、高い国では10.4°Cでした。そして、各国毎の75パーセンタイルの温度の値をEU全体で平均すると、7.9°Cという値が得られました。

注:パーセンタイルとは、計測値の統計的分布において、小さいほうから数えて何パーセント目の値であるかを示す統計的表示法です。例えば、「75パーセンタイルの温度が5.0°C」とは、全体のデータセットのうち、75%の家庭がその5.0°Cで冷蔵庫を使っていることを意味します。

95パーセンタイルの温度

一方、95パーセンタイルの温度、つまり95%の家庭がこの温度以下で冷蔵庫を使っているという値は、最大13.9°Cに達しました。これは、一部の家庭で冷蔵庫の温度が非常に高くなっていることを示しています。

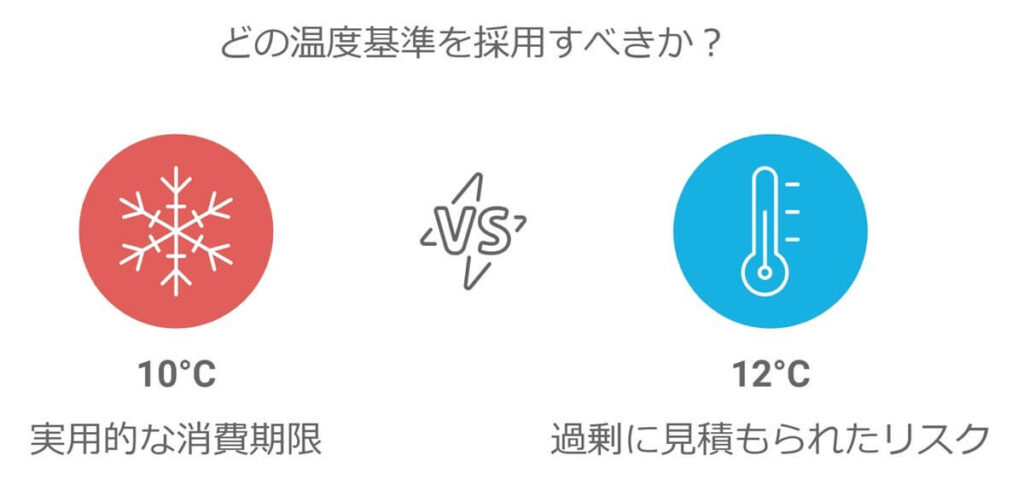

食品の安全を守るために、なぜ「10°C」が“現実的な基準”になったのか?

このデータを元に、研究者たちは「消費期限の基準温度」を決定する際に、いくつかのシナリオを考慮しました。

7.9°Cでは不十分

7.9°Cは75パーセンタイルの値であり、EU全体で、75%の家庭がこの温度以下で食品を保存していることを意味します。しかし、これは全体の大多数の家庭には対応しているものの、25%の家庭ではこれを超える温度で保存していることになります。特に高温の家庭を考慮すると、この値ではワーストケースシナリオにはなりません。

13.9°Cは極端すぎる

一方で、95パーセンタイルの13.9°Cは、全体の5%の家庭がこの温度以上で食品を保存していることを示していますが、このような極端に高い温度を基準にすると、消費期限が不必要に短くなり、実際にはほとんどの家庭で問題がないにもかかわらず、過度なリスクを見積もることになってしまいます。

消費者の冷蔵庫の実態に即した基準温度「10°C」

そこで、10°Cという温度が、消費者の冷蔵庫における比較的高めの温度帯を代表する基準値として適切であると判断されました。10°Cは、75パーセンタイル(7.9°C)を超える一部の家庭の状況に対応しつつ、95パーセンタイルの13.9°Cのような極端な温度ではないため、バランスの取れた基準と言えます。多くの家庭で実際に起こりうる高温の状態をカバーできることから、食品事業者が消費期限を設定する際の基準として実用的です。

12°Cから10°Cへの基準変更

今回の調査によって、10°Cが消費者の冷蔵庫における比較的高めの温度帯を代表する基準として適切であると判断されました。以前のTGD(技術ガイダンス文書、2008年版)では「12°C」が基準として用いられていましたが、今回の見直しにより、この温度基準が「10°C」へと更新されました。

この変更により、消費期限をより現実的な条件で設定し、過度に厳しくなく、かつ安全性を維持することが可能になります。結果として、消費者レベルでの食品安全と品質のバランスを保ちながら、実用的な基準が提供されました。

10°Cを新たな基準とすることで、従来の12°Cに比べて消費期限を適切に延ばせる可能性もあります。12°Cは一部の極端な高温環境を想定した基準であったため、実際よりも短い消費期限が設定されがちでしたが、10°Cにすることで、より多くの家庭環境に対応できる基準が提供されることになります。

なお、今回紹介した消費者の冷蔵庫における基準温度は、食品事業者が消費期限を設定する際に想定する温度に関するものです。具体的に、食品事業者がEUにおいてどのようなプロセスで消費期限を設定するべきかについては、ガイドラインがEFSAから発行されています。このガイドラインの解説については、詳しくは下記の記事でわかりやすく説明しているので、ぜひご覧ください。