本記事では、微生物の増殖と温度に関する基礎事項を身に付けることを目指す。食中毒を引き起こす細菌は中温菌が多く、自然界の大部分の微生物は低温で増殖するという事実は、食品微生物学の基本である。しかし、冷蔵庫の温度のみで増殖する低温菌が存在するという誤解もある。本記事では、中温菌の増殖特性と、リステリア菌のように広範な温度で増殖可能な特異性を持つ微生物の遺伝的背景について解説する。さらに、低温での増殖メカニズムを持つ微生物が如何にしてその能力を獲得しているのか、脂肪酸の組成やタンパク質の立体構造の観点から詳述する。これにより、食品の安全管理に必要な正確な微生物学的理解を深めることを目指す。

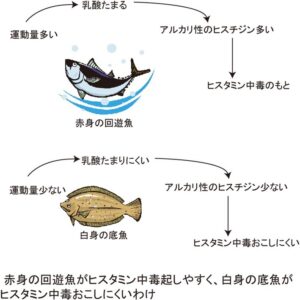

食中毒菌の増殖温度ー感染型食中毒をおこす細菌のほとんどは中温菌

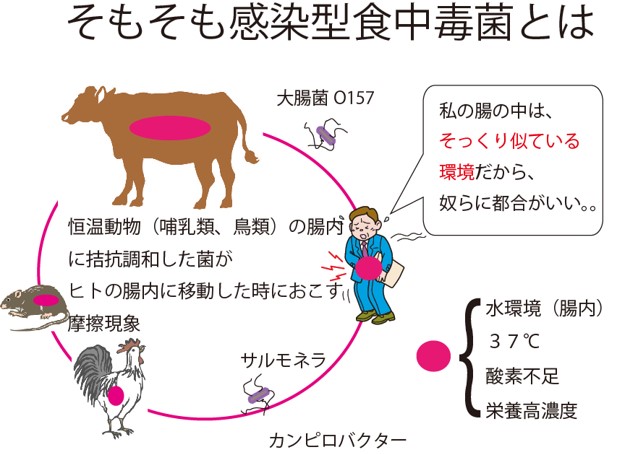

食品微生物において、微生物の増殖と温度について考える場合に、次の事項についてまずは理解しておくと良い。 それは、 感染型食中毒をひき起こす細菌 のほとんどが冷蔵庫の温度では増殖できないということだ。

なぜか?私たち人間に感染型食中毒をひき起こす細菌とは、そもそも私達人間と似ている牛、豚、羊などの哺乳動物や鳥類などの腸の中に住んでいる。彼らの本来の生息域がこのように温血動物の腸内なので、彼らは基本的には自然界の温度、特に冬場の10°C以下などの温度では増殖できないということである。

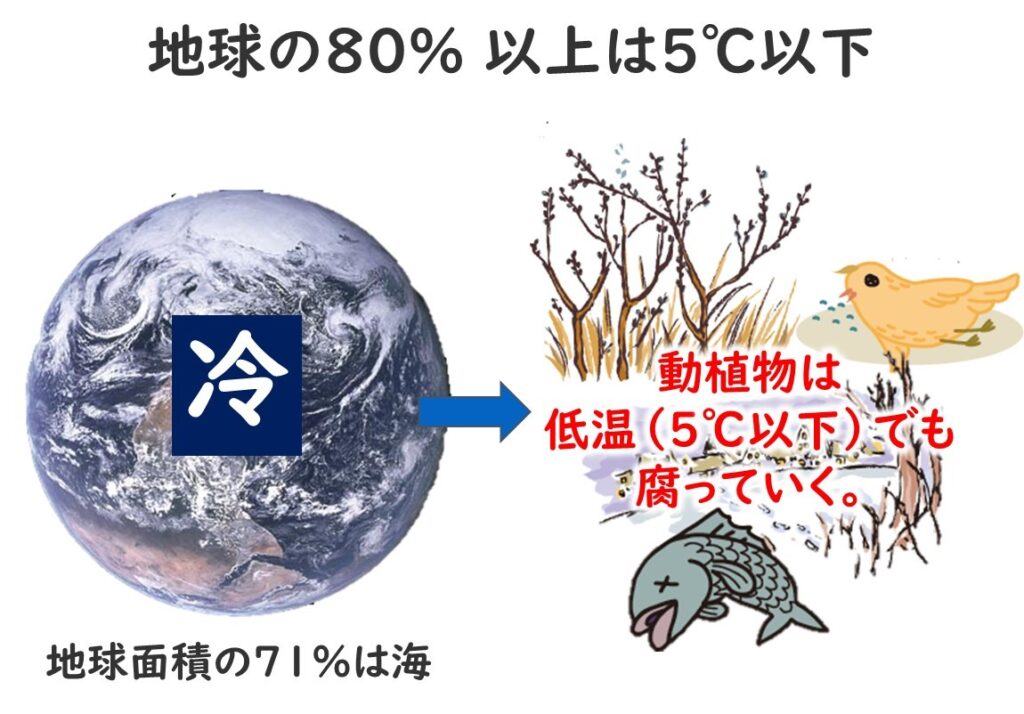

自然界ではむしろ低温菌が主流である

食品微生物学では、このように冷蔵庫の温度で増殖できない微生物を中温菌と呼ぶ。 食品微生物学で学ぶ感染型食中毒菌は中温菌なので、食品微生物学を学んでいると、世の中には中温菌がたくさんいると勘違いしやすい。しかし、これらは実際に自然界に住んでいる微生物の中では、極めて例外的な存在である。自然界に住んでいる微生物の大多数は冷蔵庫の温度で増殖できる。 なぜなら、特に温帯域では冬では気温は10°C以下になる。このような温度でも自然界でカラスが死んだり、池の中で魚が死んだりすれば、 自然にそれらは腐敗をして分解されていく。このように、自然界では冷蔵庫の温度で活発に増殖できる細菌がいなければ、地球生態系の元素循環が成立しない。

肉とか野菜には環境に生息している微生物が付着している。したがって、これらを冷蔵庫の中に保管しておけば、腐る。彼らの元々の生息環境の温度から考えればこれは当然なことである。これに対して、上述したように、私たちの体に感染型食中毒をおこす細菌は、冷蔵庫ではこのようには増殖できない。

サルモネラ菌や大腸菌の最低増殖温度から生まれる誤解

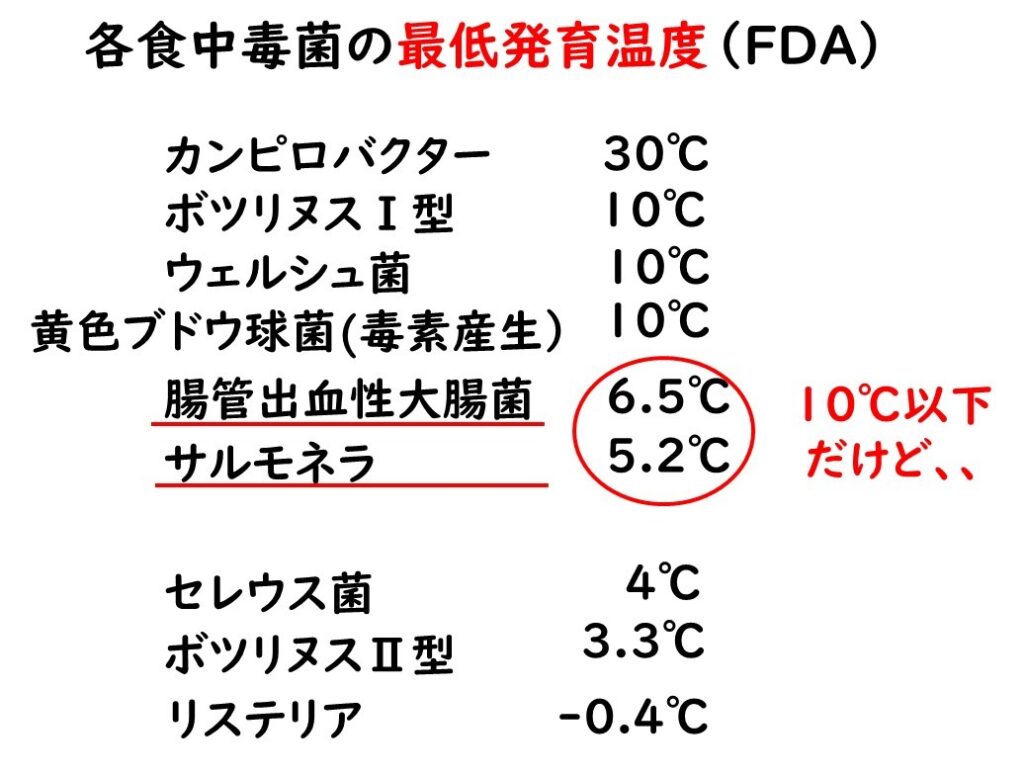

以上の理解は食品微生物において微生物の増殖と温度を考える上での基本理解である。ただし、この記事の読者の中には、感染型食中毒をひきおこす細菌であっても、冷蔵庫の温度で増殖できる微生物もいるはずだと感じる人もいるかもしれない。確かにインターネットや教科書などでは、 感染型食中毒をひきおこす細菌 の最低増殖温度として10°C以下の数字が記載されている。

例えば、データ的に信頼できる米国の FDA のページで食中毒菌の最低増殖温度を拾ってみると、 腸管出血性大腸菌の最低増殖温度は6.5°C、サルモネラ菌菌の場合は5.2°Cと記載されている。このような数字だけを見ると、食品微生物学の初心者は食中毒菌は冷蔵庫の中でも活発に増殖をすると理解する可能性がある。しかし、このような理解は誤りである。

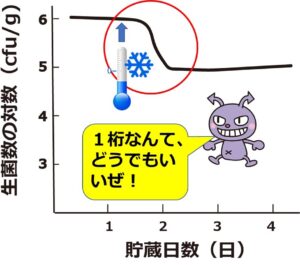

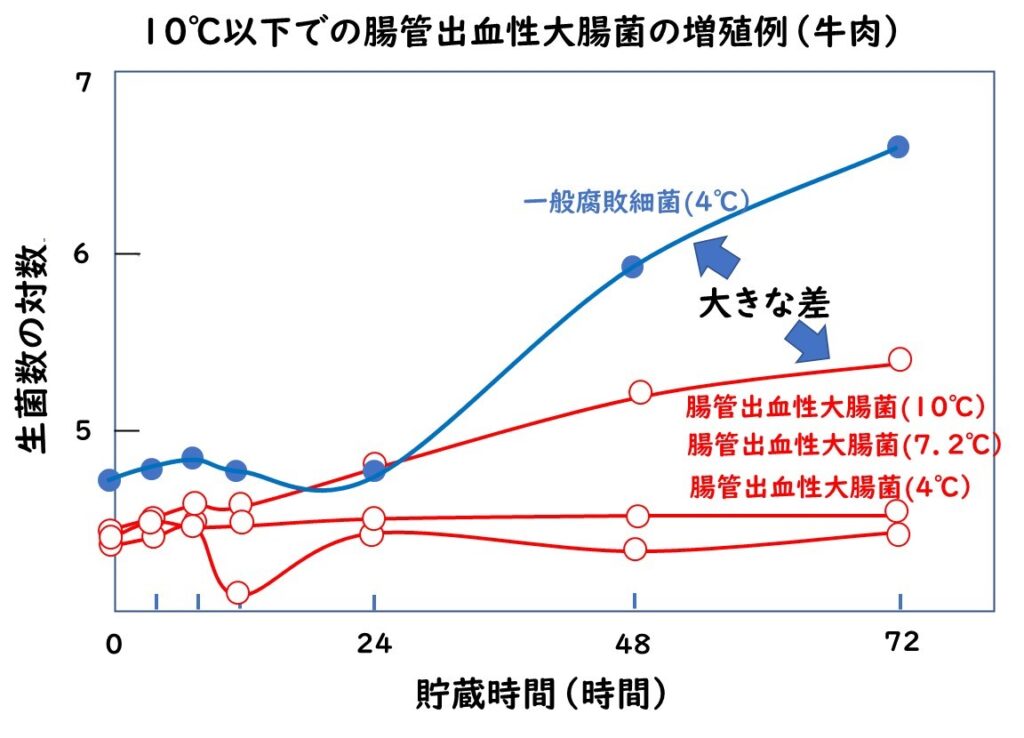

海外の研究論文からデータを少し見てみよう。下の図は牛肉中での腸管出血性大腸菌と一般腐敗細菌としての低温細菌の増殖の挙動を見たものである。

1.まず4°Cで見てみると、 一般腐敗細菌としての低温細菌 は72時間で二桁も増殖している。しかし腸管出血性大腸菌の増殖は全く認められない。

2.次に7.2°Cに温度を上げていくと、 低温細菌 の方は増殖がさらに活発なのでこの図からは省略しているが、腸管出血性大腸菌は少なくとも72時間では全く増殖していない。

3.そして、一般に日本の冷蔵庫の管理温度である10°C では72時間では確かに腸管出血性大腸菌は0.5桁ぐらいの増殖が認められている。

この図 で私が述べたいことは、最低増殖温度のデータの数字だけを見て、「腸管出血性大腸菌の最低増殖温度が5.6°だから冷蔵庫で活発に増殖する」という勘違いを避けていただきたい点である。いわゆる低温菌としての腐敗細菌と、腸管出血性大腸菌とでは、このように冷蔵庫での増殖のスピードが全く異なる。このことを、しっかりとして頭の中のイメージとして理解していただきたい。

上のグラフは下記の論文から、必要なデータを抜粋して、このブログ運営者が作図したものである。

Mann and Brashears

Validation of Time and Temperature Values as Critical Limits for the Control of Escherichia coli O157:H7 during the Production

of Fresh Ground Beef

Journal of Food Protection, Vol. 69, No. 8, 2006, Pages 1978–1982

Open access

低温細菌が低温で増殖できるメカニズム

ここ低温細菌がなぜ低温で増殖できるかということについて、生物学的な側面から少し解説を加えておく。食品微生物学としてはやや基礎的な話になるが、このようなことを理解しておくことが食品微生物学においても様々な現象の理解に役立つからである。

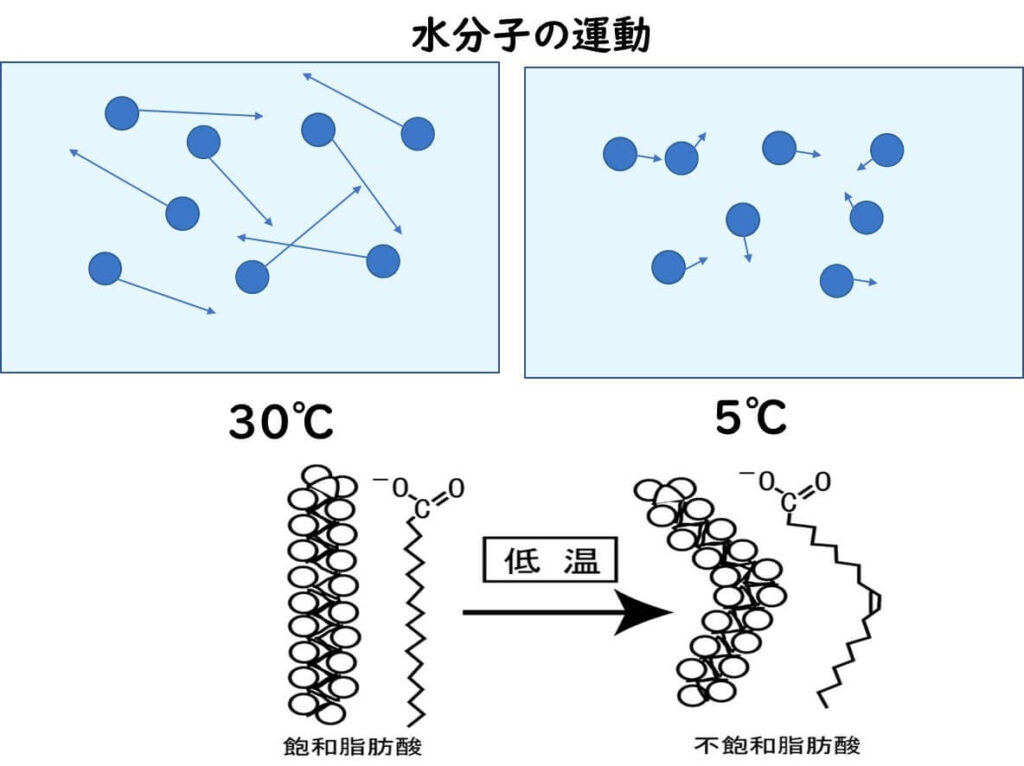

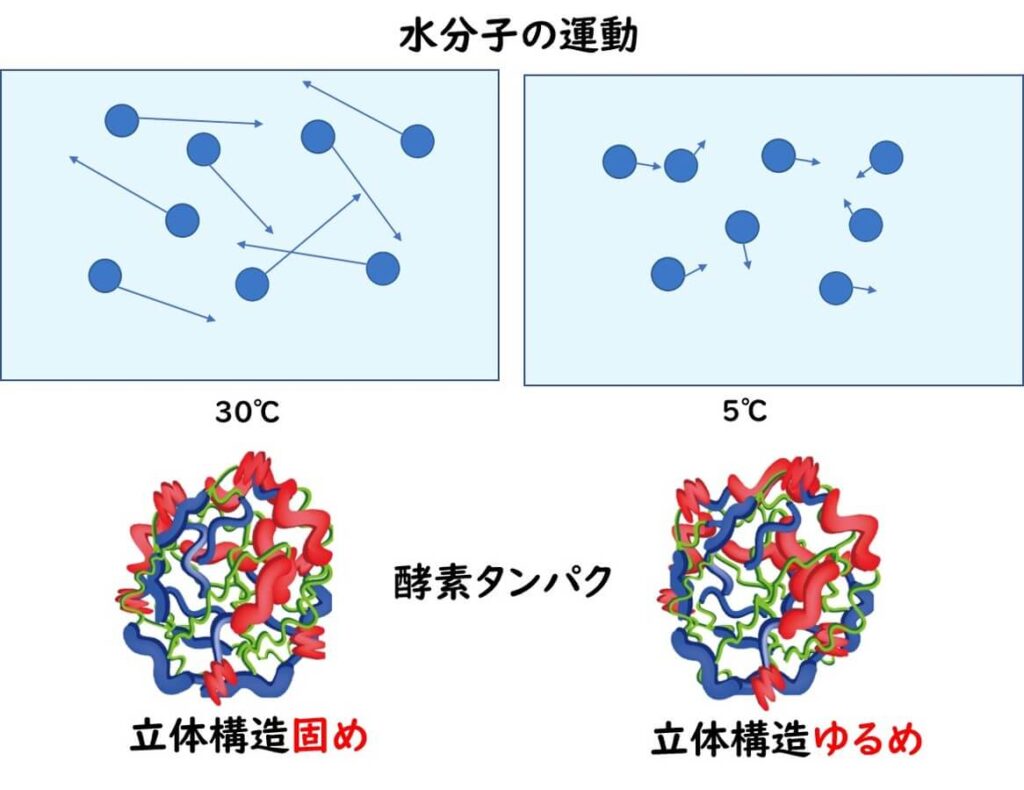

まずそもそも温度が高い、温度が低いということはどういうことであろうか?温度が高いということは、水の分子運動が活発ということである。温度が低いということは、水の分子運動が不活発であるということである。ここでこのような温度環境における微生物の活動について考える。微生物の生命活動は微生物の細胞を構成している脂質やタンパク質や炭水化物などの構成要素によって支配される。

温度によって支配される要素として、まず脂肪酸を考えてみよう。脂肪酸には二重結合が含まれている不飽和脂肪酸と、二重結合が含まれていない飽和脂肪酸がある。不飽和脂肪酸は二重結合部分で分子配置が折れ曲がる。従って不飽和脂肪酸を揃えようとしても、立体構造的にあちこちで角があるのでバラバラになりやすい。これを小学生の朝礼での列に例えてみると、不飽和脂肪酸は、ざわざわとして落ち着きがない状態である。一方、飽和脂肪酸はきれいに揃いやすい。

上に述べたように、温度が高いということは、水の分子運動が活発であるということである。水の分子運動が活発になれば、綺麗に並んでいる飽和脂肪酸も揺さぶられて、少し不安定になる。例えば、小学生の朝礼で校庭の壁の外から色々な雑音が入ってきたら、生徒達が落ち着けなくなる。脂肪酸もこれと同じである。飽和脂肪酸はもともと行儀がいい。したがって、多少の雑音(温度上昇にともなう水の活発な分子運動)が入ってても、しっかりと並んでいる。一方、不飽和脂肪酸の方は元々があちこちで列が曲がっていて落ち着きがない。わずかな雑音、すなわち、ここで言えば、水の分子運動、を加えるだけで途端に揺らいでしまう。すなわち不飽和脂肪酸が多いと分子の構成している立体構造が極めて不安定になるということである。

言い換えると不飽和脂肪酸で構成されている生物の体は温度が高いと極めて不安定である。逆に言うと、不飽和脂肪酸で構成されている細胞体は低い温度では比較的安定な配置を取れる。一方、飽和脂肪酸で構成されている細胞体は比較的高い温度でも安定した配置をしている。低い温度では、安定した配置になりすぎて固まってしまう。

要するに不飽和脂肪酸は融点が低く飽和脂肪酸が融点が高いということになる。

ところで、スーパーで見かける牛肉には白い脂がついているが、これは牛が生きている時に白い脂になっているわけではない。牛が生きてる時、すなわち、体温が37°Cの時には、牛の肉に入っている飽和脂肪酸は溶けている状態であり、透明な液状である。牛の死後、肉をを10°C以下に持ってきてしまったので、固まってしまったということである。

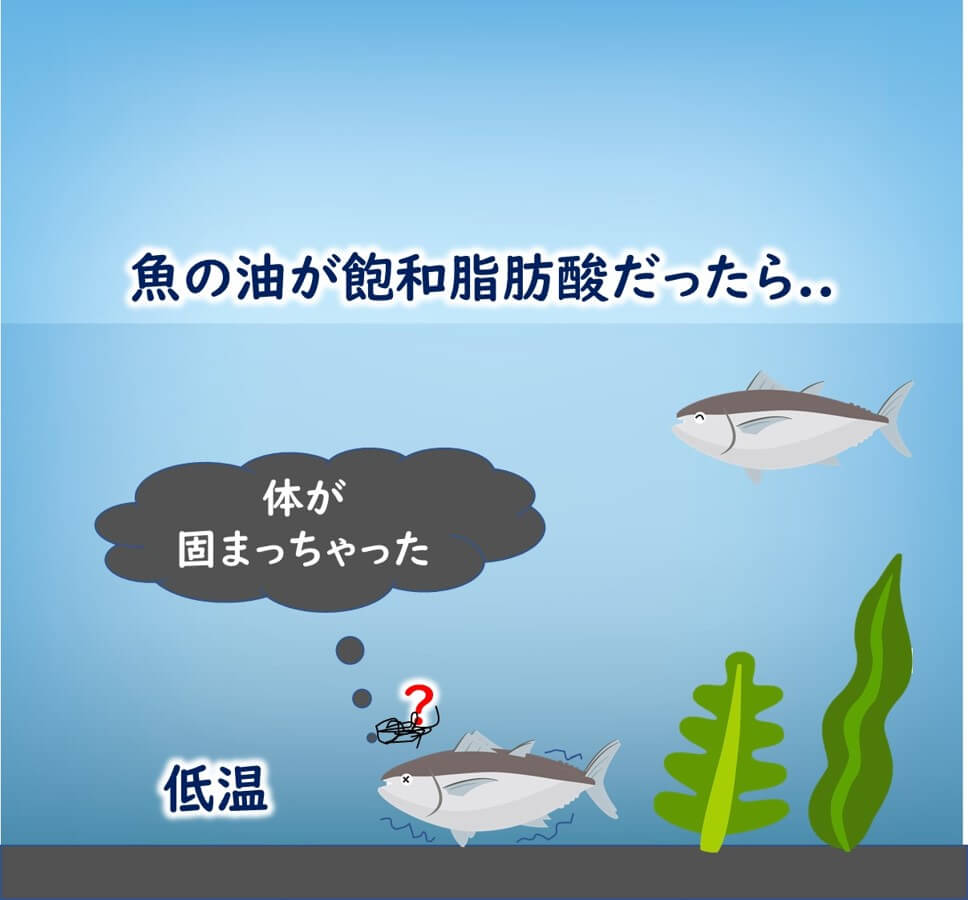

一方、魚の肉は不飽和脂肪酸でできているので、スーパーのチルドコーナーにおいても、その脂肪酸は固まらないで液状のままである。実際に魚が不飽和脂肪酸ではなく飽和脂肪酸であった場合、どのような不都合が起きるであろうか?

例えば魚が今、夏の海の表層を泳いでいたとしよう。海面近く水温は25°Cでいい感じである。ところが、今、この魚が深海の方へ潜って行ったとしよう。夏でも海水の深海は10°C以下の場合が多い。ここで、もし魚の不飽和脂肪酸が飽和脂肪酸だった場合、魚の肉を構成する脂肪酸は固まってしまう。つまりこの魚は一度深海に潜ったら二度と海上に浮上できなくなってしまうということになる。

次に生命活動を支えている最も重要な酵素を構成するタンパク質と温度の関係についても考えてみよう。 タンパク質もアミノ酸とアミノ酸をつないでいるペプチド結合は二重結合なので、温度の影響は受けない。しかしアミノ酸の鎖が絡み合う立体構造、すなわち、タンパク質の二次構造を構成する際に、それぞれの鎖を軽くピン留めする水素結合の部分は温度の影響を受ける。やはり水分子運動が激しくなるとこの水素結合は切れやすくなる。従ってタンパク質もやはり温度が高いと立体構造にに揺らぎが生じてゆらゆらとし始める。このような揺らぎが適度に揺らぎがあると酵素活動が活発になる加熱のとこで説明した。この揺らぎが限度を超えると、ゆらいだ立体構造は元へ戻れなくなる。これが熱変性である。一方、温度が低くなってくると、このゆらぎが、どんどんきちんと収まってくる。しかしあまり温度が低く熱分子運動がないと酵素の立体構造の融通性がなくなって酵素活性が落ちてしまう。

微生物はいわゆる最適温度と最低発育温度というものを持っている。それぞれの微生物の細胞の持っている酵素タンパクの構造的柔軟性がこれらに影響する。つまり、低温細菌がなぜ低温で増殖できるかというと、微生物の持っている酵素タンパク質が低温でも融通性を持って揺らいでいられるようなタンパク質のアミノ酸配列を構成させているからである。

広範囲の温度で増殖できる微生物は大谷翔平だ

以上のように長々と喩え話をしてきたのは、今後、微生物の増殖と温度との関係について考える場合に、微生物の細胞を構成している飽和脂肪酸や不飽和脂肪酸の割合とか、酵素タンパクのアミノ酸組成(立体構造に影響)も関係しているということを理解していただく必要があるからである。低温で増殖できる能力は、このように、そもそも細胞を構成している要素の構成そのものを変化させなくてはならない。しかし、微生物の細胞の構成要素を変えるためには、それらを設計する遺伝子が必要となる。例えば、食中毒細菌の中でリステリア菌(Listeria monocytogenes)は哺乳動物の体温でも増殖できるし、冷蔵庫の温度でも増殖が可能である。 一方、感染型食中毒を引き起こすほとんどの細菌は、哺乳動物の体温付近が最適温度ではあるが、冷蔵庫の温度では増殖できない。

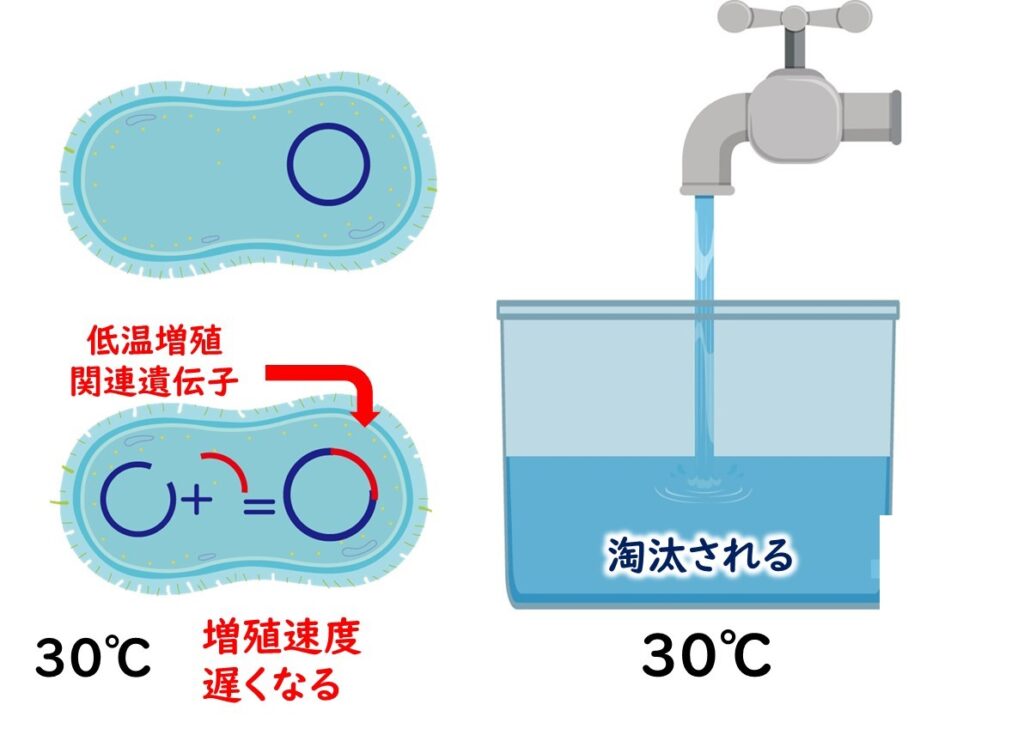

さて、読者の中には、そもそも微生物は全てリステリア菌のように広範な温度で増殖できる能力を持っていてもおかしくないのではないかと思う方もいるかもしれない。その方がいろいろ有利なのではないか?しかし今まで述べてきたように、もしリステリア菌が低温でも増殖できるような能力を持っているとすれば、それはとりもなおさず低温で増殖できるような、脂肪酸の組成やタンパク質の構成を変化させるための遺伝子を持っているということになる。

つまり、リステリア菌は中温域でしか増殖できない細菌に比べて、より多くの遺伝子を持っていなくてはならない。このようにたくさんの遺伝子を持っていることはたくさんの環境に適応できるので有利だと考える人もいるだろう。しかし微生物の世界においてはそのように単純な話にはならない。なぜならば微生物は、必ずしもさまざまな環境に身を置くわけではなく、ある特定の環境(これをニッチという)に適応している場合が多いからである。得意とする環境から外れた場合には、確かに広範な能力を持っていた方が生き残れるだろう。しかし多くの場合、例えば大腸菌などが哺乳動物の腸内に住んでいる場合、低温で増殖できるような遺伝子は余計な遺伝子を抱えていることになる。余計な遺伝子を抱えているということは、腸の中で大腸菌が分裂するために少し時間が多くかかるということである。

このような理由から一般的に微生物は特定の領域でのみ最も効率的に分裂ができるように最小限の遺伝子を持って適用している。ちょうど野球選手であればピッチャーならピッチャー、バッターならバッターだけの練習をしておかなくてはプロ野球では生き残れないようなのと同じである。大谷翔平選手のような二刀流はプロ野球の世界では極めて稀である。両方の練習をしてしまえばプロの様な厳しい世界では生き残れないからである。バクテリアも全く同じである。余計な遺伝子を持っていても生き残れるほどには、微生物の競争の世界は甘くはない。以上の事を理解すればリステリア菌のように広範な温度領域で増殖できる微生物はむしろ稀だということが理解できるであろう。

低温細菌の検査法

低温細菌をどのように測定するか?

もちろん一般生菌数の測定法でも、リステリア菌などのような「低温でも」増殖できる細菌を測定することは可能だ。

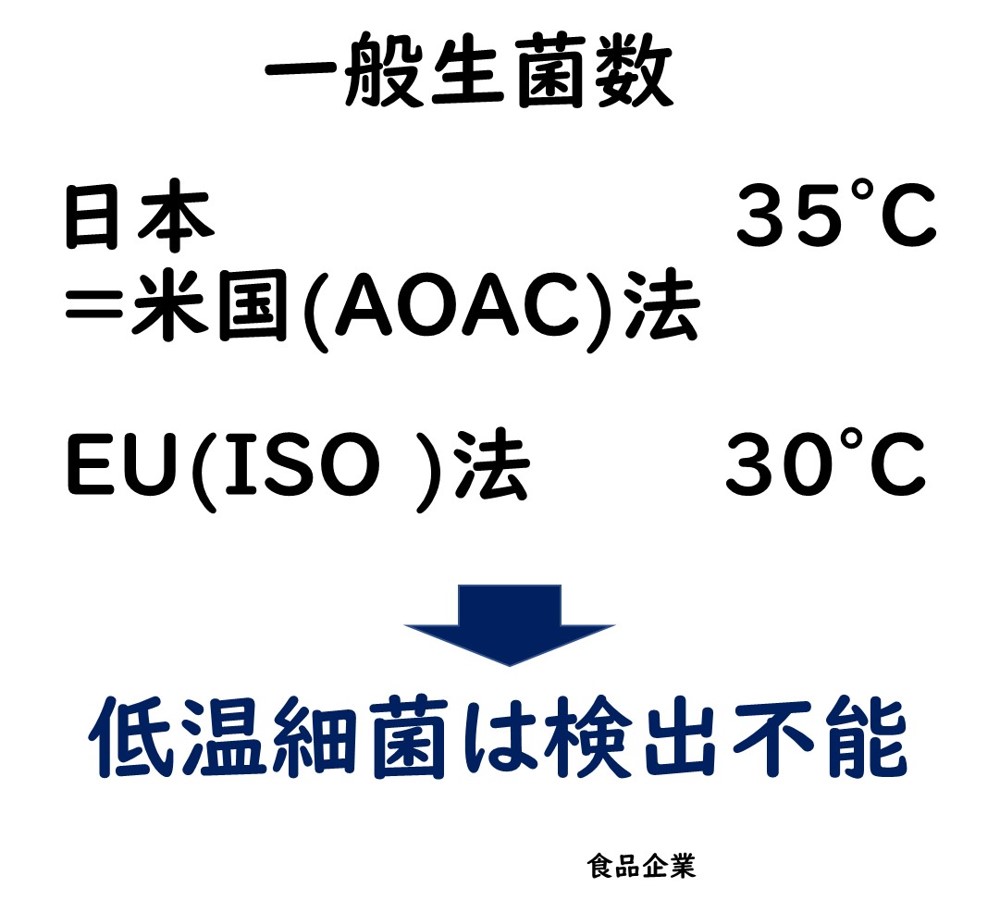

日本の一般生菌数の検査方法においては、食品衛生検査法指針では、35°C、48時間と定められている。また、世界的にみると、 一般生菌数の検査方法 は、米国(AOAC方式)とEU(ISO方式)に二分されている。

米国(AOAC方式):35°C48時間(=日本の食品衛生検査法指針)

EU(ISO方式):30 °C 72時間

日本の食品衛生検査法指針では、上記米国方式に準じている。どちらの方式も一長一短がある。一般的に培養温度を下げて培養時間を長くすれば、より多くの菌をカウントできる。実際のところ、 米国(AOAC方式)(35°C、48時間)よりEU(ISO方式)(30℃、78時間)のほうが0.18 log高い菌数という報告も出版されている(下記参考文献)。この点で、ISO方式のほうに軍配があがる。しかし一方で、そもそも一般生菌数のような指標菌は迅速性が重要となる。迅速性の点ではAOAC法に軍配が上がる。

参考文献

https://sfamjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jam.13227

さてここで問題となるのが、「低温でしか」増殖できない低温細菌をどのような培養温度で測定したらよいのかと言うことである。 上に述べた一般生菌数の測定法では、 低温細菌 数を測定することができない。特に日常的に日本で扱う食品としては、魚介類や野菜などに付着する腐敗菌の多くは、一般生菌数の測定法の公定法では測定できない。

さてここからがこの記事の本題である。では、一体全体、何°C が、低温細菌の検査法として、一番適しているのか?

そもそも低温細菌の定義だが、これは言うまでもなく、細菌の分類学上の位置や特性を示すものではなく、食品を保存する上で低い温度でも増殖する菌の総称である。低温菌の定義については、現状では、誤解を生じやすいさまざまな定義がインターネット上に存在している。たとえば、「低温でなければ生育できない偏性低温菌があり、10℃から20℃、あるいはこれ以下の低温でもっともよく増殖するもの」と定義されるか、あるいは、中には、「生育点の適温が20℃以下」と定義されているものもある。微生物学としての視点からのこれらの定義自体の妥当性はともかく、少なくとも食品衛生管理の観点からは、これらの定義は混乱を招きやすいことは事実である。

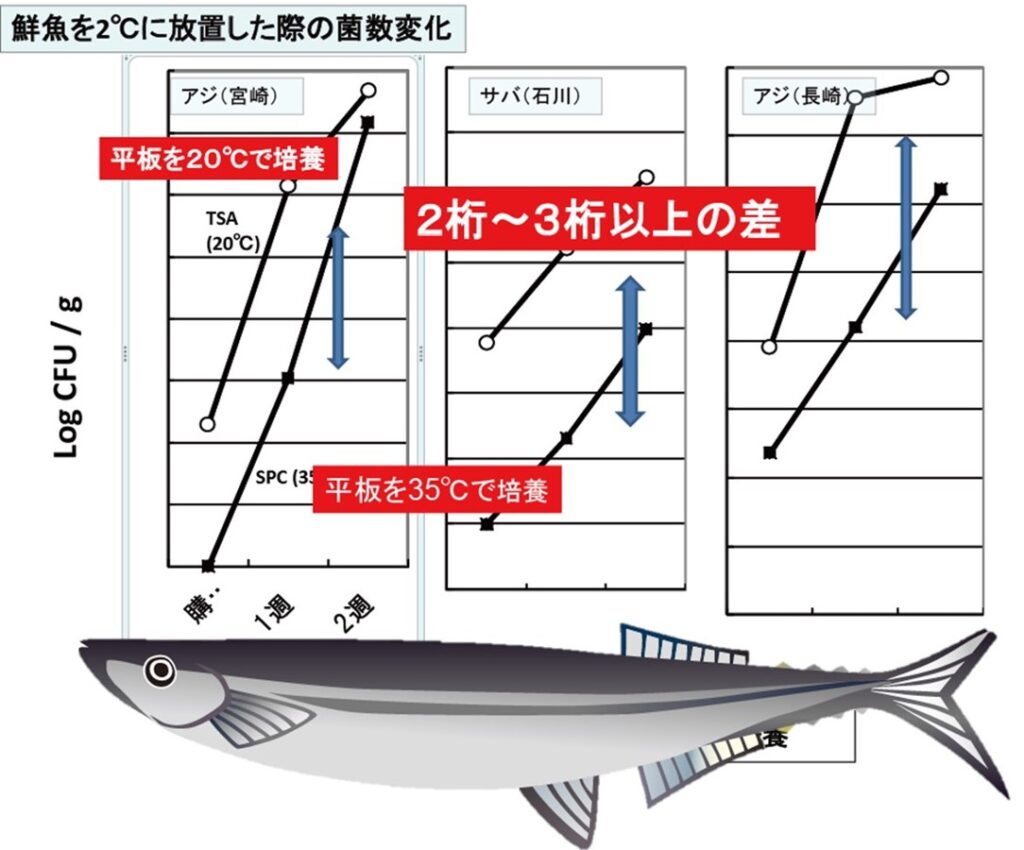

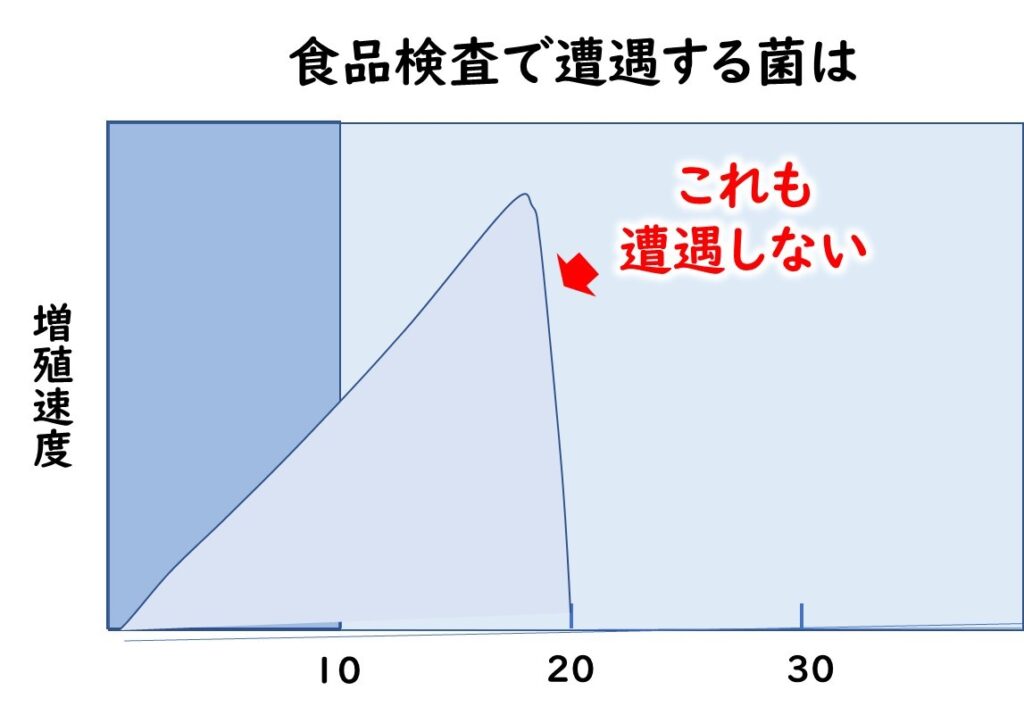

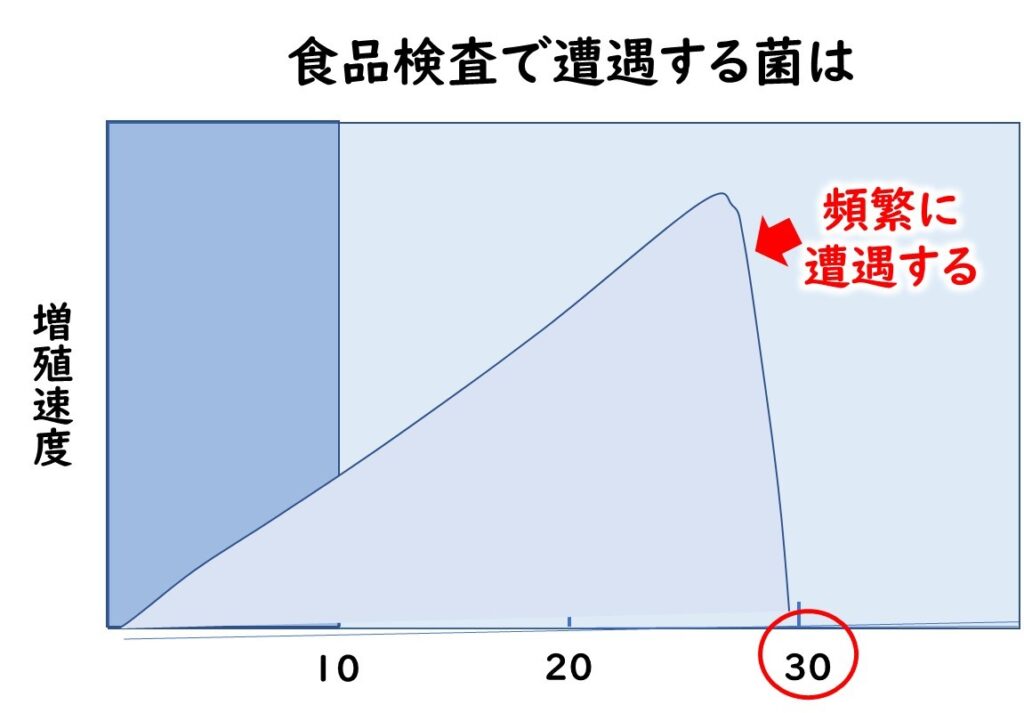

確かに食品を扱っていると、30℃で増殖不能の菌に多く遭遇する。例えば著者は仕事柄魚の菌数測定をすることが多いが、魚の菌を測る場合にいわゆる一般性菌数測定(35℃、48時間)の品質検査では、大幅な過小評価となる。25℃以下で培養を行わないと、菌数で約2桁以上の過小見積もりとなることが多い。言い換えると、いわゆる一般性菌数測定(35℃、48時間)の条件で測定に用いた平板培地から菌のフローラを解析しようとする場合、99.9%の細菌を見落とすことになり、実際のフローラは解析できないことになる。魚の場合、Alteromonas、Psychrobacter、Shewanellaなどが多く検出され、これらの属の多くの株は、30℃以上では増殖不能なものが多い(著者ら未発表)。

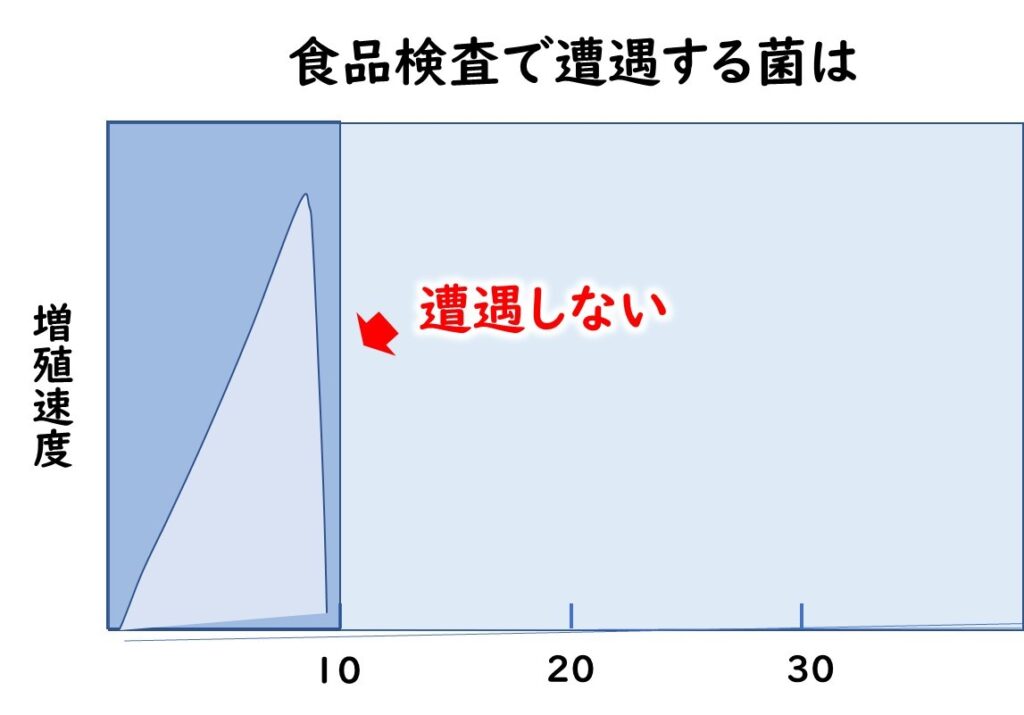

このように「30℃で増殖不能な菌」は、食品微生物検査の日常に確かに存在している。しかし、25℃、もしくは20℃、あるいは場合によっては15℃以下でしか増殖できないような菌が日常的に食品微生物検査の現場に存在していると考えるとこれは誤りであり混乱をきたす。そもそも、低温菌の発見の歴史をひも解くと、1960年代、いわゆる世界的に低温菌狩りともいうべき低温菌探しが流行した研究初期の時期に発表された「低温でも増殖可能な菌」にさかのぼる。しかし、これらの菌をよく調べてみるとそのほとんどは25℃ないしは20℃で増殖可能な菌であることが判明し、世界中の研究者を失望させた歴史がある。このような混乱と論争の中でDr.Richard Moritaらアメリカの研究者が、南極などの極地へ赴き、そこで初めて真の意味で偏性低温菌と定義が可能な、例えば増殖上限20℃というような、低温菌が発見された歴史がある(参考文献)。

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1095004/

以上整理すると、我が国の日常的な食品検査では、30℃では増殖不能菌は確かに頻繁に遭遇するが、25℃以下で増殖不能な菌と遭遇することはそれほど多くはなく、この点を留意して、鮮魚のような低温菌が想定される食品であっても実用的には25℃培養を採用すれば、培養に時間を要することもなく低温増殖性の細菌も計測できるのではないかと著者は考えている。

以上、この記事で整理しておきたいのは、多くの人が誤解しているような低温細菌といえば冷蔵庫の温度でしか増殖できないような細菌がいるという誤解を解いてほしいということだ。覚えておく数字としては、30°Cは危険な温度ということだ。この温度では増殖できない低温菌が多い。この理解がポイントだ。

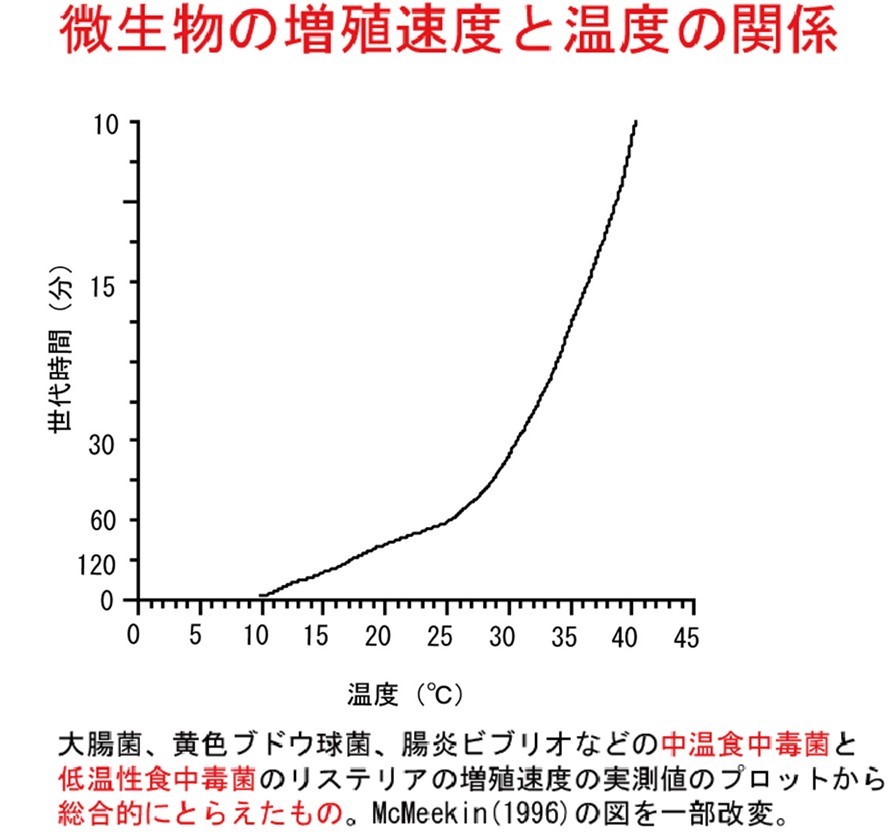

微生物の増殖速度と温度の関係

低温菌について、民間企業の若い品質管理担当者などから、「低温増殖性の食中毒細菌について心配なので」という質問を受けることがあるが、このような質問の背景には低温増殖性という特性を過大評価し、「低温増殖性の食中毒菌は低温でも相当なスピードで増殖し危険である」という意識があると考えられる。確かに、リステリア菌、セレウス菌、ボツリヌスⅡ型菌などの低温増殖性食中毒菌は低温下で増殖するという点で、中温食中毒菌にくらべると低温管理下で注意を要する。しかし一方で、低温性食中毒菌はあくまでも「低温でも増殖が可能」であるだけに過ぎず、低温菌といえども基本的には酵素反応速度論により増殖速度は制約され、温度が低下すれば増殖は低下するということを改めて確認しておく必要がある。事実、低温菌といわれるセレウス菌などが食中毒を起こす場合に、もちろん低温で長期保存した食品で食中毒が起きることもあるが、温度管理不備が原因で食中毒が起きる場合のほうか多い。

McMeekin and Ross

Int J Food Microbiol Nov;33(1):65-83.(1996)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8913810/