「保存料不使用」、「保存料無添加」などの言葉が歓迎されているように、ソルビン酸などの保存料は体に悪い、危険な添加物であるとの消費者イメージがある。本記事では、保存料とは何かについて説明をし、保存料と日持ち向上剤の種類やその抗菌メカニズムについて、抗菌ペプチドのポリリジン、しらこたん白などを例に挙げ、解説する。また、日持ち向上剤についても、グリシンを中心に説明する。

保存料は体に悪いのか?「保存料不使用」のイメージについて

大学の講義で学生に「保存料は体に悪いか?」と質問をすると、教室の半分が手を挙げる。そこで私は「ではなぜ保存料使用食品が流通しているのか?保存料は国が安全性試験の結果、使用許可を与えたもの。保存料が体に悪いとか危険であるという科学的な証拠はない。なぜ君たちは保存料が体に悪い、危険な添加物と考えるのか?」 とさらに問いかけると、学生たちは決まって不思議な顔をする。

一般の消費者の間でも、「保存料は体に悪い」 というネガティブなイメージが強い。 このようなイメージは、やはり1960年代 以降における日本の公害問題や、人工保存料の発がん性の問題などを契機として、消費者の間に「食品添加物=危険」とのイメージが大きくなったことが一因であろう。

このような背景の中で、保存料については、やはり2001年のセブンイレブンの「保存料不使用」宣言が、消費者の保存料への警戒心を一段と強めたのは否めないだろう。

セブンイレブンの保存料不使用の方針により、その他のコンビニ各社も数年以内に同じような舵を切った。そして、2000年初頭には各コンビニが取り扱う惣菜やお弁当での保存料の使用は完全に消えてなくなってしまった。

下の写真はセブンイレブンがこの保存料不使用の方針を出した翌年(2002年)に、私の大学の近くの東京港区でのコンビニエンスストアで購入したサンドイッチや、お弁当のでの保存料の使用状況を写真記録に収めたものだ。この当時は、各社がセブンイレブンの保存料不使用の方針の影響を受けて、どのように対応するか判断に苦慮していた時期であり、また、順次、保存料を使用しない動きに移行している時期であった。まだこの時期では各社のサンドイッチやお弁当などには保存料が使われいた。 しかしその後数年以内にこれらのコンビニエンスストアのほとんどすべてが保存料の使用をやめて現在に至っている。

現在、保存料はコンビニの惣菜コーナから

消え、

代わりに、「酢酸ナトリウム+グリシン」

が使用されている場合が多い

もちろんセブンイレブンをはじめ、各社コンビニエンス,ストアが保存料を不使用にした背景には、これらの惣菜の流通温度管理や、生産から販売までの時間帯管理などを考慮して、保存料を使用しなくても充分に消費者にフレッシュが食品を提供できることができるという計算の上に成り立ったものではあろう。

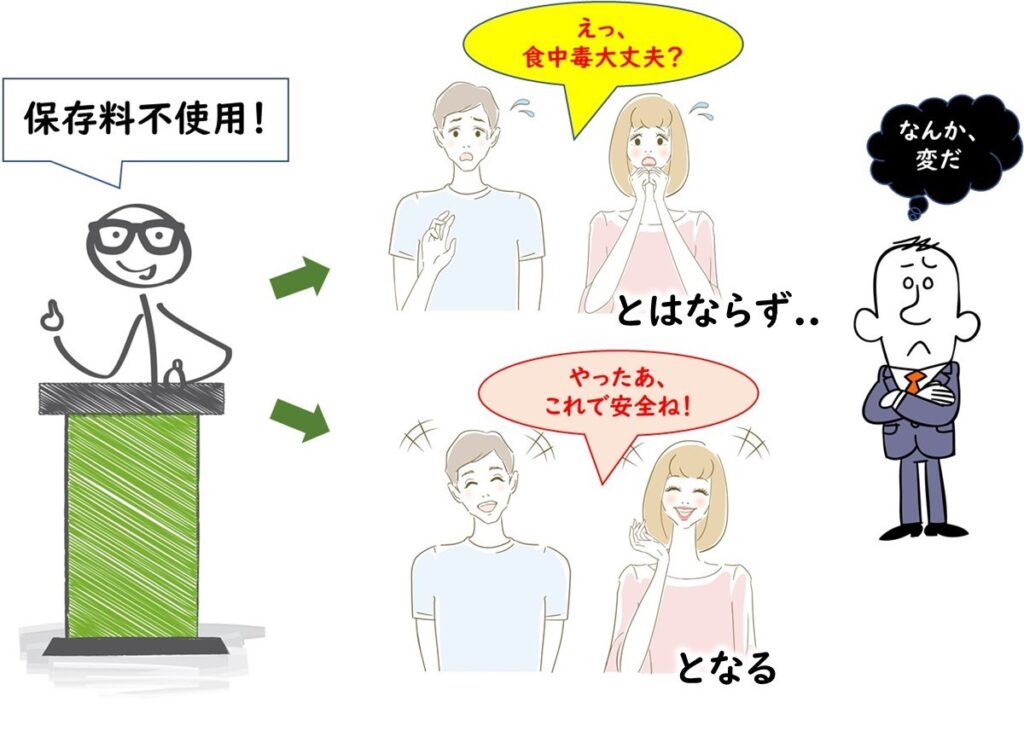

しかし、ここで不思議なのは、「保存料不使用」に対しての消費者のイメージである。

食品流通業者が「保存料を使用していません!」と宣言すれば、消費者の感じ方としては,本来は、次のようなものであっても不思議ではないはずだ。

「保存料を使っていないので、この会社の食品は食中毒になりやすいかもしれない。」

しかし実際はそうはならず、消費者は

「保存料を使っていないので、この会社の食品は健康的で安全だ」

と感じている場合がほとんどだ。

つまり、保存料は食中毒菌を防いだり、賞味期限を延長したりする正義の見方ではなく、体に悪い悪者であるというイメージを消費者が根強く抱いているということである。

繰り返すが、保存料は、国が安全として認めており、また科学的にも健康被害への悪影響のデータが存在していない。以下に代表的な保存料についてのメカニズムや使用される食品について説明を加えていきたい。

保存料とは?日持ち向上剤とは?

まず初めに日持ち向上剤と保存料の違いについ述べる。日持ち向上剤という言葉は業界用語であり、食品衛生法で定められた用語ではない。一方、保存料に関しては、食品衛生法で 食品添加物として定められているもののうち、用途名を表示しなくてはならない物質のグループである。保存料の他に、甘味料や着色料なども同様の扱いとなっている。

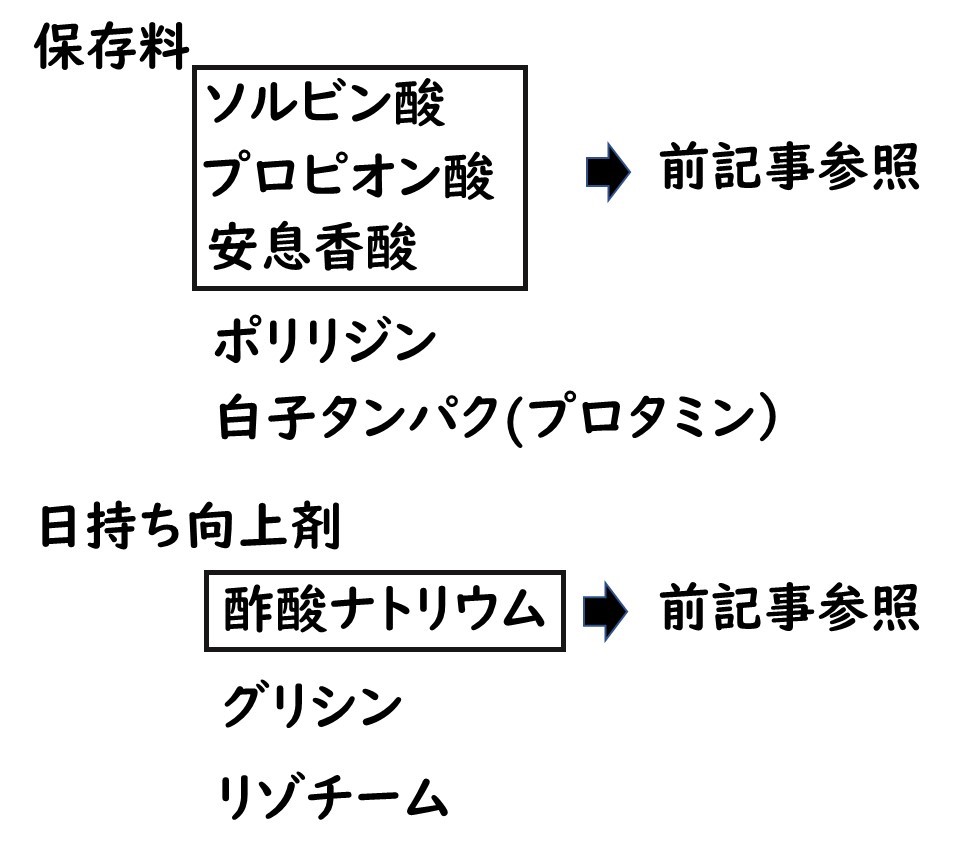

日本の食品で用いられている代表的な保存料と日持ち向上剤について全体像を整理しておく。保存料や日持ち向上剤の内、有機酸にによる抗菌メカニズムについては、すでに以前の記事の 有機酸による抗菌メカニズム の項で説明を加えた。有機酸のうち、ソルビン酸、プロピオン酸、安息香酸などは保存料と分類され、酢酸ナトリウムは日持向上剤として扱われている。

有機酸による抗菌メカニズムについての基礎を知りたい方は下記のページをご覧ください

微生物の増殖および死滅とpHの関係

現在、使用されている保存料の種類(代表例)

上述したように保存料の使用は過去20年間で激減しているが、もちろん現在でも使われている。例えば中華麺などではしらこたん白が使われている。また一部の醤油やファンタなどの一部の飲料では安息香酸が使われている。同様に一部のハムソーセージや魚肉練り製品でもソルビン酸が使われている。 またパン菓子類でも一部の製品にソルビン酸、プロピオン酸、ポリリジン、しらこたん白などが使われている。 ただしここに挙げた製品の全てではなく、一部において使われているということだ。私は時々スーパーやコンビニエンスストアなどの食品売り場で食品を購入して、保存料の使用状況を確認している。前回2015年に調査した時には大手ソーセージメーカーがソルビン酸を使っていた。2021年10月に確認すると、すでに使用しなくなっていた。同様に魚肉練り製品や菓子類でも保存料を使っている製品をスーパーの店頭で見つけるのは難しくなってきた。パン菓子類などについては、通販のサイトなどで販売されているものではまだこれらの保存料を使っているものが残っている場合が多いようだ。

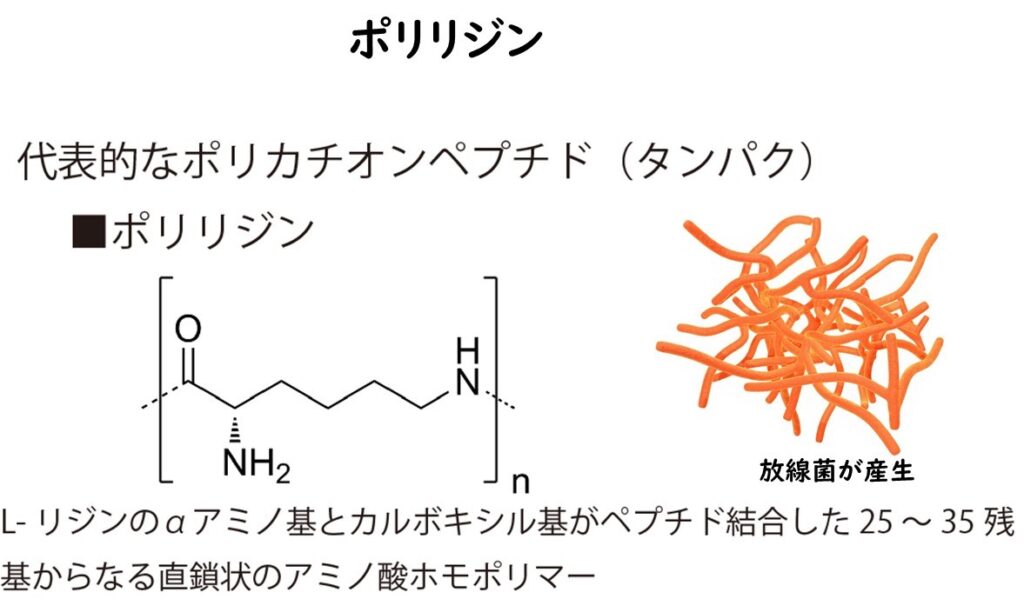

ポリリジン

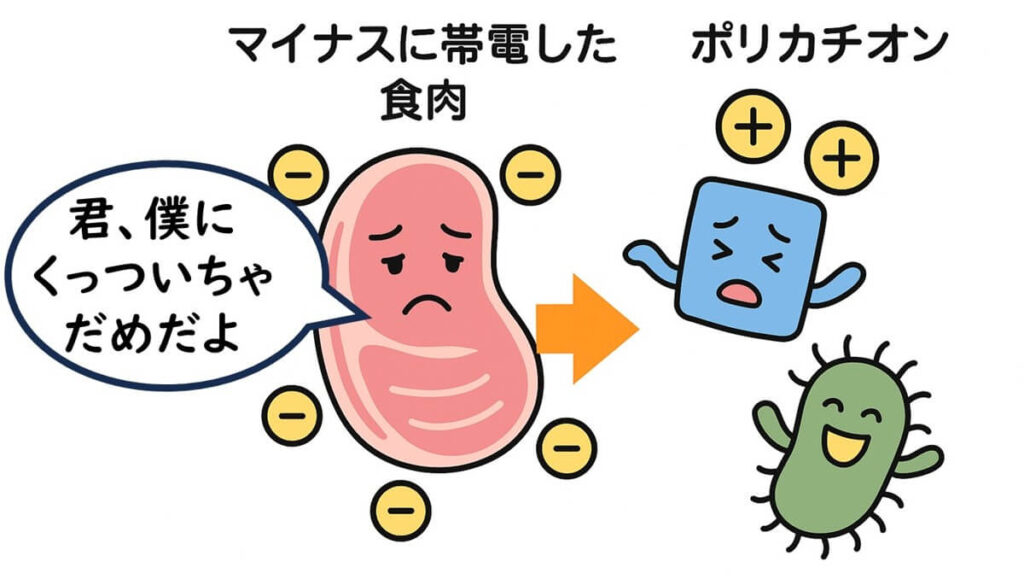

ポリリジンはアミノ酸の一つであるL-リジンが25から30個連なったポリペプタイドである。 リジンの側鎖の アミノ基がプラスに荷電しているためにポリペプタイド全体がプラスに荷電する。すなわちポリリジンはカチオン性ペプタイドである。プラスに荷電したカチオンということが、後述する微生物の抗菌メカニズムに深く関わってくる。グラム陰性菌、グラム陽性菌のどちらにも抗菌作用がある。

ポリリジンの抗菌物質としての食品への応用については、1970年代後半から1980年代前半にかけて、日本の研究者によって 微生物への抗菌作用が深く研究されたのが基盤となっている。

その後、実際の食品添加物として使用されるに至った。日本発の保存料であるが、米国でも2003年に FDA によって食品添加物として認可されている。その後、米国や韓国で、一部の食品で使用されている。 また2015年以降は中国でたくさんの研究者がポリリジンやその他のカチオン性ポリペプチドを用いての食品の保存に関して、活発に論文を発表している。また、後述するように、医学分野でも、抗菌性のカチオン性ペプタイドに対しては世界的に再注目を集めているところである。

しらこたん白(プロタミン)

しらこたん白はニシンや鮭の白子から抽出されるポリカチオンのペプタイドである。主成分は塩基性のアミノ酸のアルギニンである。32個から33個のアミノ酸で構成されるポリカチオンである。陽性に荷電したポリカチオンペプチドという点では、ポリリジンと同じである。プロタミンとも別名呼ぶ。サケやニシンの精子の中でのプロタミンの役割としては、 DNAが 核の中で精密に折り畳まれる際に用いられている。プロタミンはプラスに荷電しており、一方 DNA はリン酸基部分がマイナスに荷電している。このためプロタミンは DNA とを強固に結合する。プロタミンのこのような性質によって DNA を精密に折りたたむことができるわけである。

さて生物学的な役割はともかくとして、 このプロタミンが微生物の抗菌物質として食品に応用できるのではないかという研究が鹿児島大学と上野製薬との共同研究により1987年に実用化された。 現在では日本のほか韓国でも使用されている。

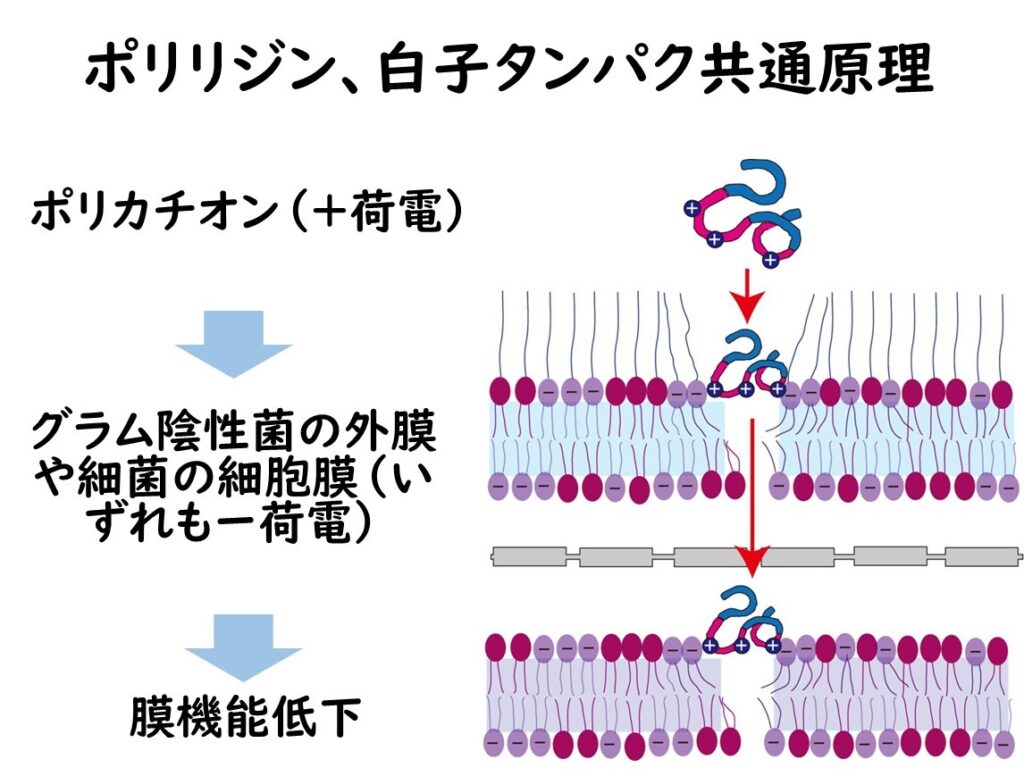

ポリペプチドの抗菌メカニズム

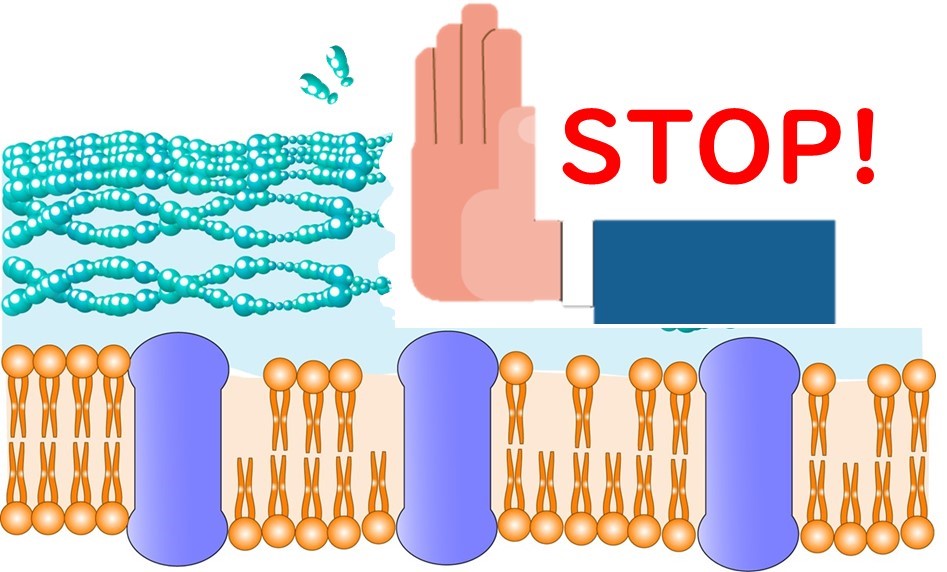

ポリリジンもしらこたん白もプラスに荷電したポリカチオンである。このプラス荷電の性質がバクテリアの抗菌性のメカニズムに関与している。なぜならばプラス荷電化合物はマイナスに荷電している微生物表面に吸着するからである。すなわち標的に誘導される誘導ミサイルのように微生物細胞に突き刺さるわけである。なぜ微生物がマイナスに荷電しているかについては、別の記事で説明している。

※微生物の細胞表層がマイナスに荷電していることの説明は下記をご覧ください。

食品工場-第4級アンモニウム塩(塩化ベンザルコニウム)

このようにして微生物細胞表層に突き刺さったポリカチオンは微生物の細胞膜を撹乱する。したがってその結果として細胞内物質が細胞外へ漏れ出す。またポリリジンが細胞に吸着した際に微生物の細胞同士がポリリジンを介して凝集をしてしまうことも増殖抑制のメカニズムとして考えられている。

また、これらのカチオンは同じくマイナスに荷電している DNA などにも吸着するので DNA の阻害というメカニズムも提唱されている。しかし以前の記事で述べたように食品の微生物の実践的な考え方からすれば、 そもそも細胞膜が攪乱された時点で微生物細胞の正常な機能は低下し、増殖が抑制される。したがって、食品微生物の実践的な考え方としては、ここでは、細胞膜が損傷されるということだけを理解しておけば良いだろう。

ポリカチオンの構造と等電点の違い

ここでは、ポリリジンとしらこたん白の構造的な違いが、どのように食品応用の違いにつながるかを整理する。

ポリリジンとしらこたん白(別名:ポリアルギニン)は、どちらも陽性に荷電したポリカチオンペプチドであり、食品保存料として使用されている。しかし、それぞれの化学構造に起因する性質の違いにより、使用できる食品のpH環境に大きな差が生じる。その鍵となるのが「等電点(isoelectric point, pI)」という概念である。

等電点とは何か?

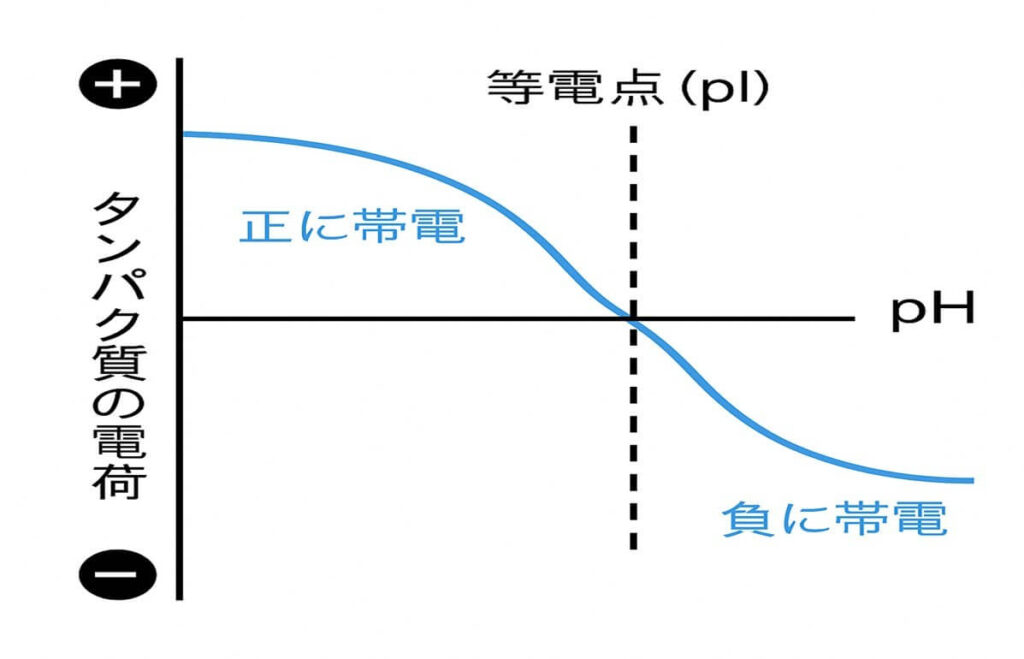

等電点(isoelectric point, pI)とは、化合物全体の正味の電荷がゼロになるpHのことである。すなわち、プラス(陽)にもマイナス(陰)にも帯電せず、静電的に中性な状態になるpHを指す。

この概念を理解するには、まずアミノ酸のように酸性基(COOH)と塩基性基(NH₂)を両方持つ分子を例にするとわかりやすい。

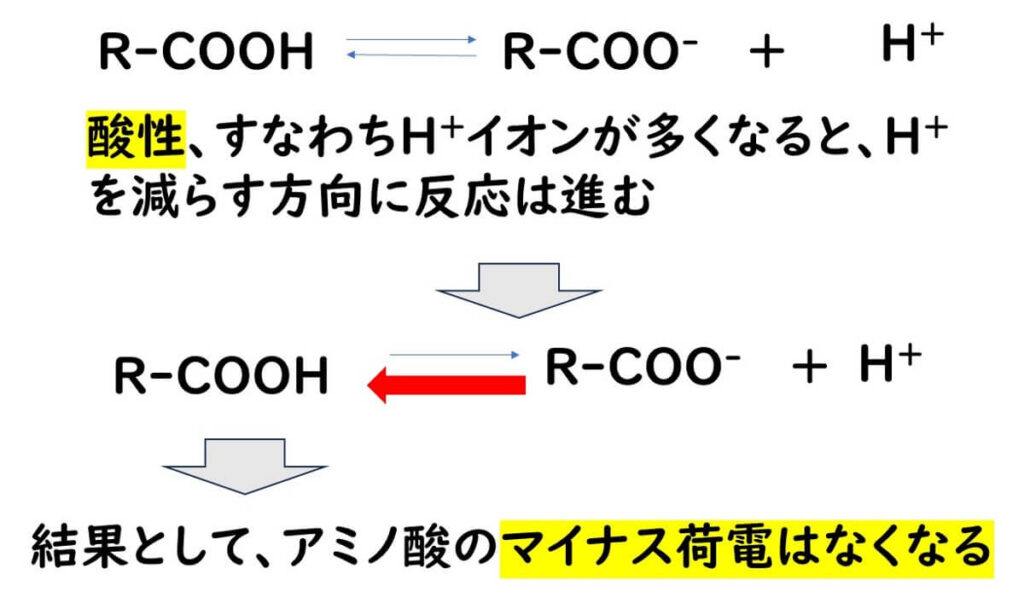

アミノ酸のCOOHに注目してみよう

カルボキシル基(–COOH)は、酸性の性質を持つ。pHが低くなり、H⁺(プロトン)が周囲に多くなると、それを“受け取る”方向に反応が進む。つまり、–COO⁻が–COOHへと戻る。

このとき、マイナスの電荷(–)を帯びていた部分が中性になる。

結果として、全体のマイナスの成分が減る。

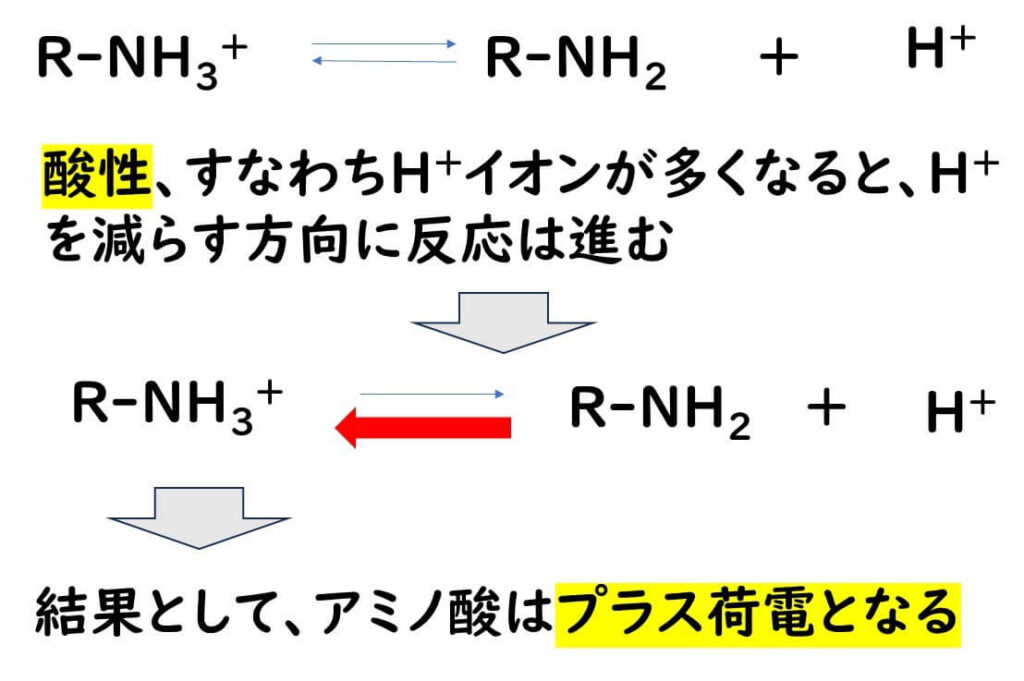

今度はNH₂に注目してみよう

一方、アミノ基(–NH₂)は塩基性である。pHが低くなると、H⁺を“抱え込んで”–NH₃⁺になる。

つまり、プラスの電荷が発生する。

「プラスとマイナスの『バランス点(=正味の電荷ゼロのpH)』が等電点

このように、pHが下がるほどマイナスが減り、プラスが増える。

逆に、pHが上がっていくと、H⁺が減っていくために、–COOHは–COO⁻になり、–NH₃⁺は–NH₂に戻る。

つまり、マイナスが増えてプラスが減る方向へと進む。

こうして、あるpHの時点でプラスとマイナスがちょうど釣り合い、電荷がゼロになる点が出てくる。これが「等電点」である。

ポリカチオンの場合はどうなるか?

例えばポリリジンやポリアルギニンのような「ポリカチオン」は、基本的にマイナスに帯電する部分を持たず、プラスの電荷だけでできている。

したがって、等電点に達するとは、プラスの電荷が中和されてゼロになるpHを意味する。

つまり、「中和=マイナスとのバランス」ではなく、プラスが単に“消えていく”点が等電点になるという理解が重要である。

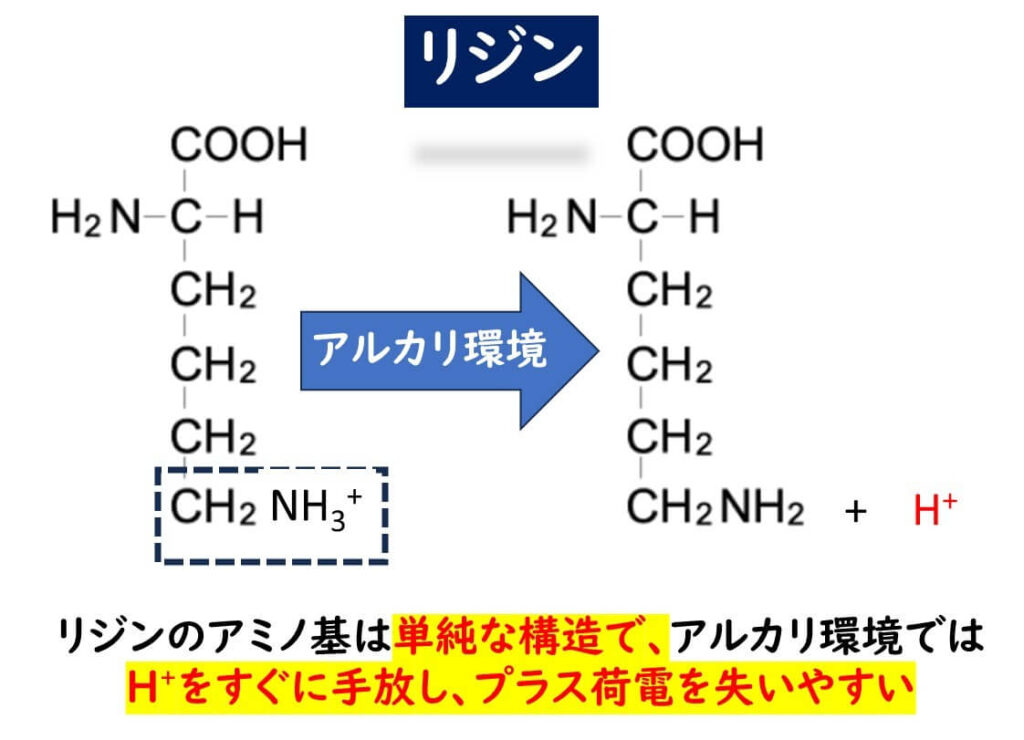

側鎖の構造が等電点を決める

ポリリジンは、アミノ酸の一種であるリジンが25〜30個つながったポリペプチドである。

アミノ酸同士は「共通部分(カルボキシル基とアミノ基)」を介してつながっており、もう一つのアミノ基(側鎖)がぶら下がる構造になっている。

実際にプラスの電荷を持つのは、このぶら下がった側鎖のアミノ基の部分である。

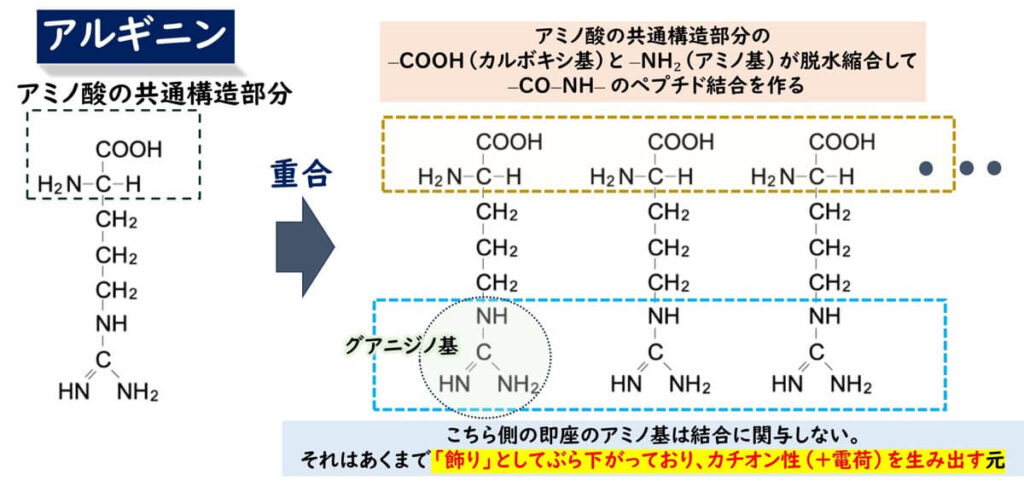

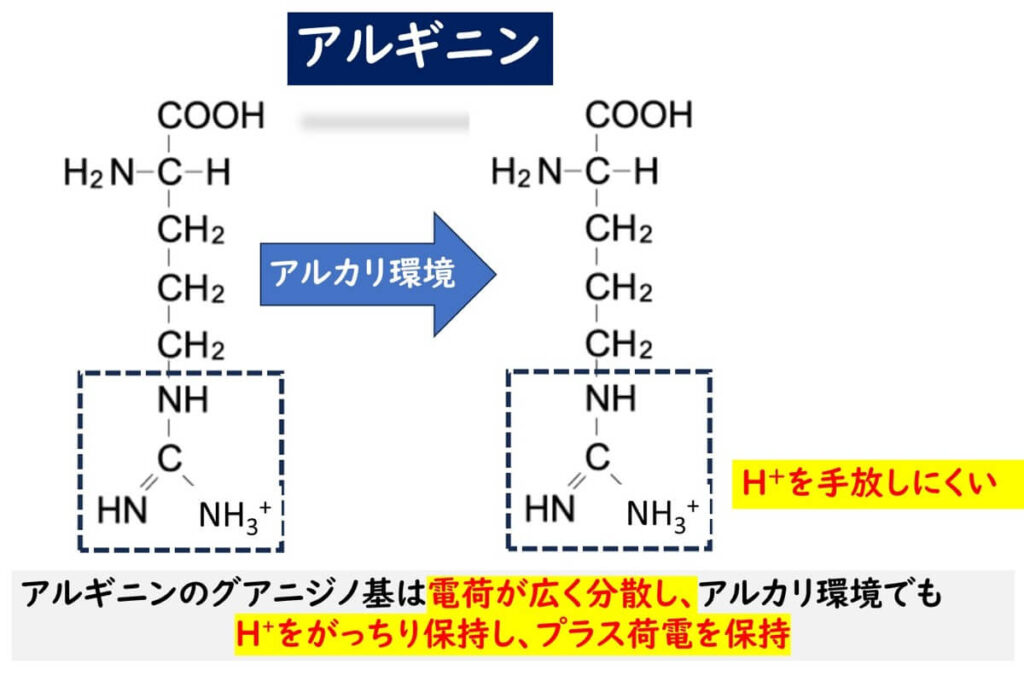

一方、しらこたん白(ポリアルギニン)は、アミノ酸の一種であるアルギニンが25〜30個つながったポリペプチドである。

アミノ酸同士は「共通部分(カルボキシル基とアミノ基)」を介してつながっており、もう一つの構造(側鎖)がぶら下がる構造になっている。

実際にプラスの電荷を持つのは、このぶら下がった側鎖のグアニジノ基の部分である。

等電点の違いとその理由

ポリリジンとポリアルギニン(=シラコたん白)は、どちらも「プラスの電荷を持つ保存料」として使われているが、電荷を失い始めるpH(=等電点)が大きく異なる。

▶️ポリリジンの等電点は 約9.0

→ pH9を超えると電荷が減り、抗菌効果が落ちやすくなる。

▶️ポリアルギニン(シラコたん白)の等電点は 約11.0

→ pH11近くまでしっかりプラス電荷を維持できる。

したがって、たとえば pH8.5の焼きそばのような中性〜弱アルカリ性の食品では、ポリアルギニンの方が抗菌効果を維持しやすいという実務的な差が生まれる。

なぜ、等電点が違うのか?

リジンもアルギニンも、どちらもプラスの電荷を持った側鎖をぶら下げているアミノ酸である。しかし、pHがアルカリ側に移行した際にどちらの側鎖がより長くプラスの電荷を維持できるかには大きな違いがある。これを決めるカギが「pKa」という値であり、これはざっくり言えば「電荷をどれだけ手放しにくいか」を示す指標である。

たとえばリジンの側鎖(ε-アミノ基)は、単純な–NH₃⁺の構造をしており、pHがアルカリ側に移行すると比較的早い段階でH⁺を手放して中性の–NH₂になる(pKa ≒ 10.5)。

一方、アルギニンの側鎖にあるグアニジノ基では、3つの窒素原子のうち1つがH⁺(プロトン)を持って正電荷を帯びた状態になっている。このとき、正電荷は1つの窒素に局在せず、グアニジノ基内の3つの窒素間で電子の非局在化(共鳴)によって安定化されている。この電荷の分散効果により、H⁺を放出して中性になるよりも、プラスのままでいる方が安定となる。

その結果として、pHが高くなってもプラス電荷を保ちやすく、pKaは約12.5と非常に高い値を示す。

🔑 結果として

- リジンの等電点(ポリリジン):pH 9 付近でプラス電荷を失いはじめる

- アルギニンの等電点(ポリアルギニン):pH 11 付近までしっかりプラスを維持できる

このように、構造そのものが電荷保持の力を決めるのである。

有機酸が使えないとき、ポリペプチドが活きてくる

「保存料として有機酸を使うには、pHを4〜5以下まで落とす必要がある──。

しかし、世の中にはpHをそんなに下げたくない食品がたくさんある。たとえば、カスタードクリーム、ホイップクリーム、卵焼き、焼きそば、蒸し鶏、ポテトサラダ……。

味や食感が命のこれらの食品に、酸味をつけてまで保存性を上げようとは思えない。」

そんなときに活きてくるのが、ポリリジンやしらこたん白のような「カチオン性ペプチド」である。

彼らはpHを無理に下げなくても、プラス電荷を保って抗菌力を発揮できる。しかも天然由来で、安全性にも優れる──。その利点をあらためて整理しておこう。

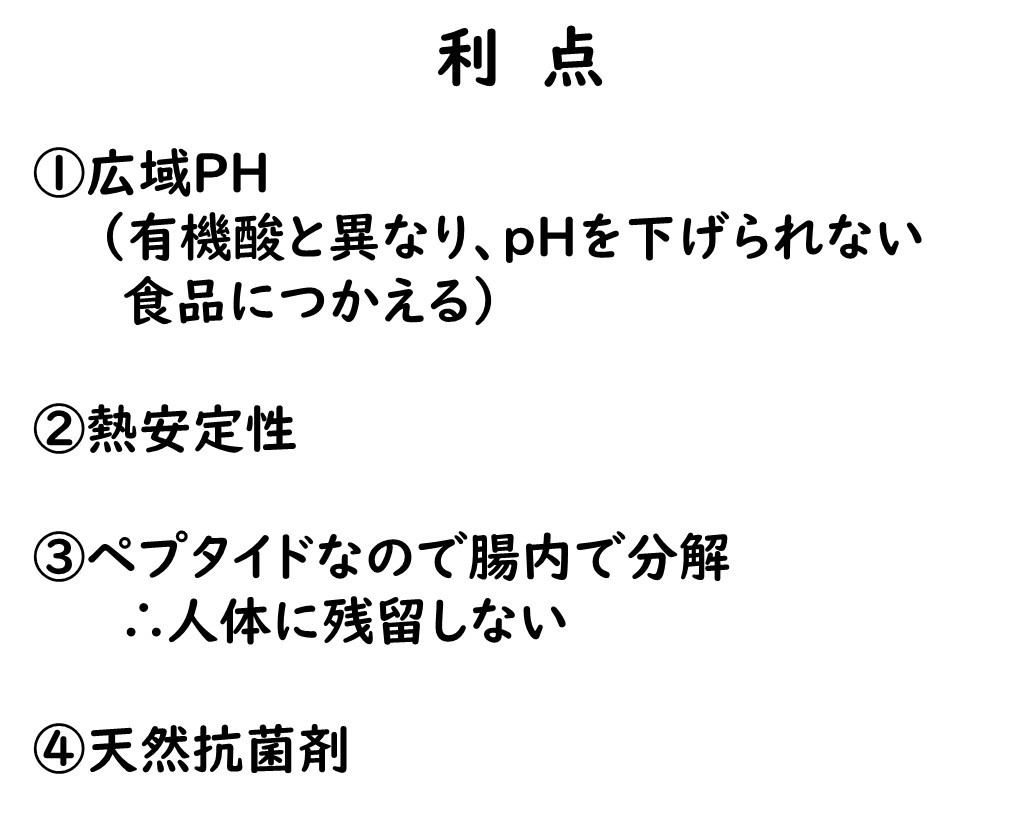

ポリペプチドの4つの利点

✅ pHを下げなくても抗菌力を発揮できる

→ 有機酸と違って「酸性にしないと効かない」という弱点がない。

※有機酸の抗菌作用と pH との関係については下記の記事もご覧ください

微生物の増殖および死滅とpHの関係

✅ 熱安定性が高い

→ 約25残基程度のペプチドは加熱しても変性しにくく、加熱食品に使いやすい。

※タンパクの熱変性の基礎事項について確認されたい方は下記の記事もご覧ください

食品の加熱殺菌(パスツール殺菌)

✅ 消化でアミノ酸まで分解され、体内に残らない

→ 分解産物はリジンなどのアミノ酸。安全性が高く、腸管で吸収されても問題ない。

✅ 天然素材由来で安心感がある

→ シラコタンパクは鮭の精巣由来、ポリリジンは発酵によって生成される。

❗ 使い方に注意!ポリペプチド保存料が効きにくい条件

✅ マイナスに帯電した成分に吸着されてしまう

→ たとえば、以下のような酸性タンパク質やリン酸基・カルボキシル基を多く持つ食品では、ポリペプチドが食品中の成分に結合してしまい、微生物に働きかける力が弱まってしまう

- 例:チーズ、発酵食品、動物性タンパク質(特に調味液漬けなど)

✅ 逆に、効果が発揮されやすいのは…

→ こうしたポリペプチドは、陰イオンとの結合が起きにくい以下のような食品で特に効果を発揮する。

- 例:蒸し野菜・炒め野菜・ゆで麺・米飯、スープ・だし系、白身魚の加熱加工品(フィレ、蒸し魚など)、菓子やクリーム系食品(乳たん白が少ないもの)

生物の防御作用として広く用いられている抗菌ペプチド

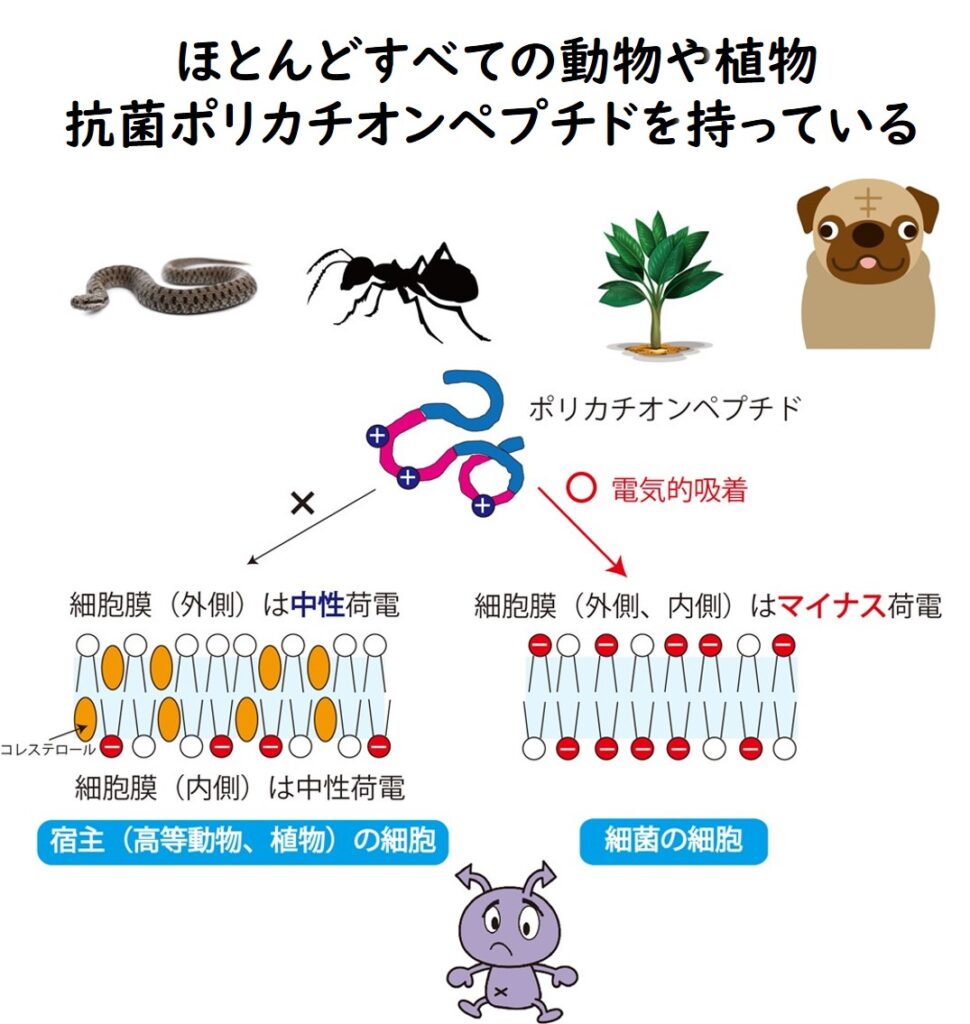

そもそもこれらのポリペプタイドは地球上に存在している、ほぼすべての生物の天然抗菌剤としての役割を持っている。ゴキブリも犬も植物もすべての生物が自分の体内に微生物が侵入されないように保つ仕組みとして、抗菌ポリペプタイドを用いている。

そのメカニズムとしては基本的にバクテリアの細胞表層がマイナスにチャージしているところがポイントである。すでに説明したように、プラスにチャージしているポリペプタイドがマイナスにチャージしているバクテリアの細胞表層に誘導ミサイルのように突き刺さる。そして微生物の細胞の膜をかく乱し、抗菌作用を持つ。

ここで、疑問は、これらの生物が自身を防衛するために生産するポリペプチドは自身の細胞を攻撃しないのであるかとの疑問である。バクテリアもその他の生物も、細胞膜を構成しているのはリン脂質であり、この点では同じである。その答えは、バクテリアの細胞表層がマイナスにチャージしているが、 宿主細胞そ細胞膜は中性、もしくはプラスに荷電している場合が多いからだと考えられている。 動物や植物などの細胞の膜を構成しているリン脂質に結合しているアルコール部分が一般的にはマイナスではなく、中性もしくは陽性に荷電している場合が多い。したがって、ポリカチオンが細菌以外の生物の細胞膜を攻撃しにくいようになっていると考えられている。

今、抗生物質の代わりの抗生剤として注目されるポリペプチド

保存料としてのプロタミンやリジンなど、プラスに荷電したポリペプタイドの抗菌性について述べてきた。食品分野から脱線するが、実は現在これらのポリペプタイドは医学分野で注目が集まっている。その理由は、抗生物質耐性菌の出現に関係する。過去50年間人類が使用してきた抗生物質に対しては抗生物質耐性菌が出現し、この問題は、新型コロナウイルスの次の人類の脅威であるパンデミックとして捉えられている。抗生物質耐性菌の出現により、免疫が弱ったヒトだけではなく、外科手術などを行った時の術後の回復などにおいても致命的な感染を起こす可能性が高まっている。2050年頃には人類の死者数は癌による死者数よりも抗生物質耐性菌による死者数の方が高くなると推定されている。抗生物質耐性菌が急激に地球上に現れている一方で、新たな抗生物質の発見は過去20年間皆無である。そこで医学の領域では抗生物質に代わる新たな抗菌作用を持つ薬剤の開発が急務である。

その一つとして注目されているのが本来生物が天然で持っている抗菌物質のポリペプタイドである。2017年以降だけで、ポリペプタイドの抗菌性に関する論文が5000本以上を出版されている。しらこたん白やポリリジンなど1970年代1980年代に日本の地道な研究において食品の保存料としての開発が進んだポリペプタイドが現在世界において抗生物質に代わる抗菌物質として注目されているわけだ。

代表的日持ち向上剤

2001年のセブンイレブンの保存料不使用方針以降、コンビニエンスストアのお弁当や惣菜から保存料の使用が消えたことは上に述べた。現在、保存料に代わって、これらの弁当、惣菜に添加されているのは、酢酸ナトリウムとグリシンである 。コンビニやスーパーマーケットで、お弁当や惣菜菓子パン類などを購入すると、そのほとんどの成分表示においてグリシンと酢酸ナトリウムの記載がある。すなわち、現在のお弁当、惣菜、菓子パンの微生物学的な賞味期限を延長させている仕組みは、ほとんどこの2つの化合物によっていると言っても過言ではない。

このうち、酢酸ナトリウムについては pH と微生物の増殖の関係の生地でその作用メカニズムなどについては有機酸のメカニズムとしてすでに述べたのでここでは割愛する。

※酢酸ナトリウムについての基礎事項を確認されたい方は下記をご覧ください。

微生物の増殖および死滅とpHの関係

そこで、以下にグリシンの抗菌剤としての役割や作用メカニズムについて述べる。

グリシン

グリシンは現在日本で流通する食品の日持ち向上剤として酢酸ナトリウムとともに最も広く用いられている。現在、コンビニエンスストアやスーパーの店頭に出ている多くの惣菜では、酢酸ナトリウムとともに、グリシンの添加が記載されているものが多い。

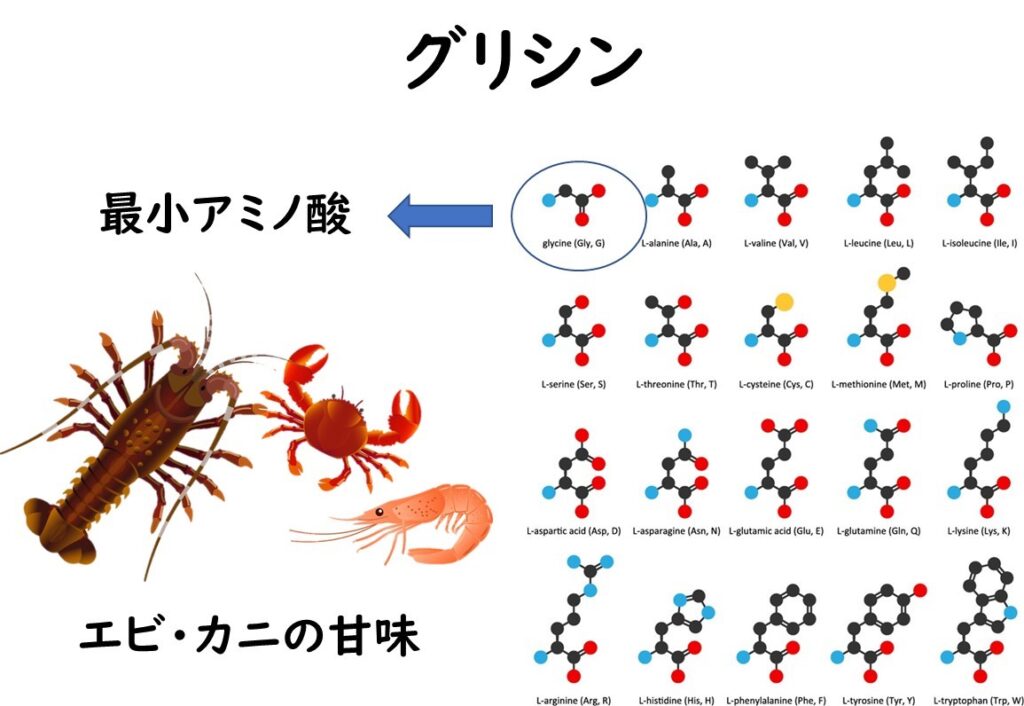

グリシンは、アミノ酸の中で最も単純な構造を持ち、タンパク質を構成する20種類の基本アミノ酸の一つだ。特にエビやカニなどの海産物に豊富に含まれ、これらの食品の旨味成分として重要な役割を果たす。グリシンと記載されていなくても、グリシンはアミノ酸の一種で甘みをもっているため、調味料としても分類できる。したがって、調味料として添加されている場合もある。

グリシンは広く、微生物の増殖抑制に用いられている。特に耐熱性の胞子を作る細菌に対して有効であり、一方、カビ、酵母などの真菌類に対してはほとんど抗菌性を示さない。

グリシンがなぜ微生物の増殖を抑制するかについては、現時点で考えられているメカニズムは下記の通りである(Hammes et al.1973)。

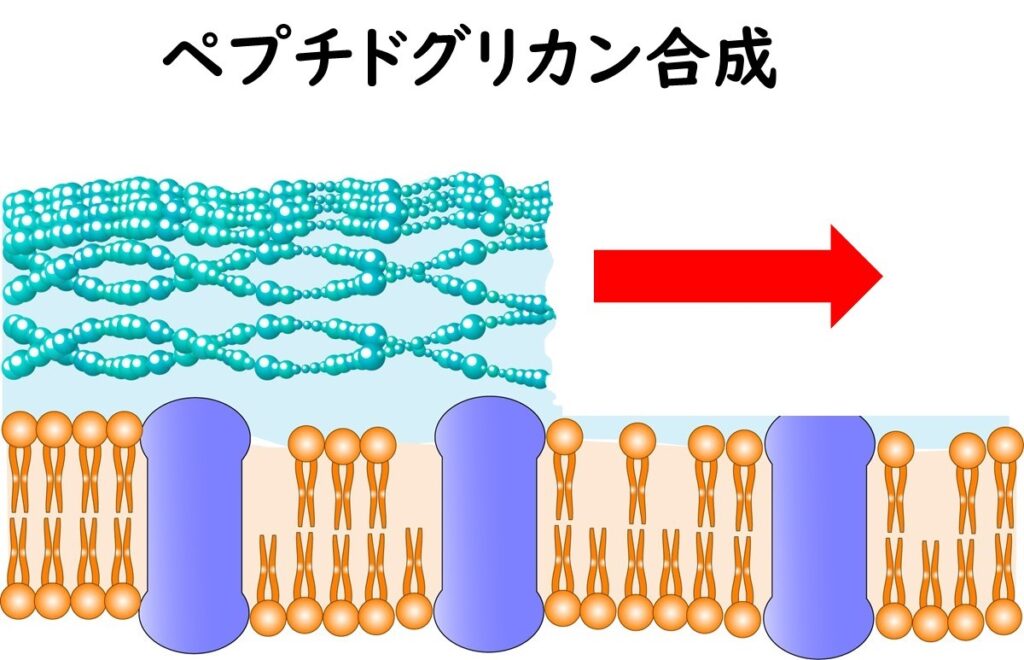

微生物の細胞はペプチドグリカンの高分子構造で成り立っている。

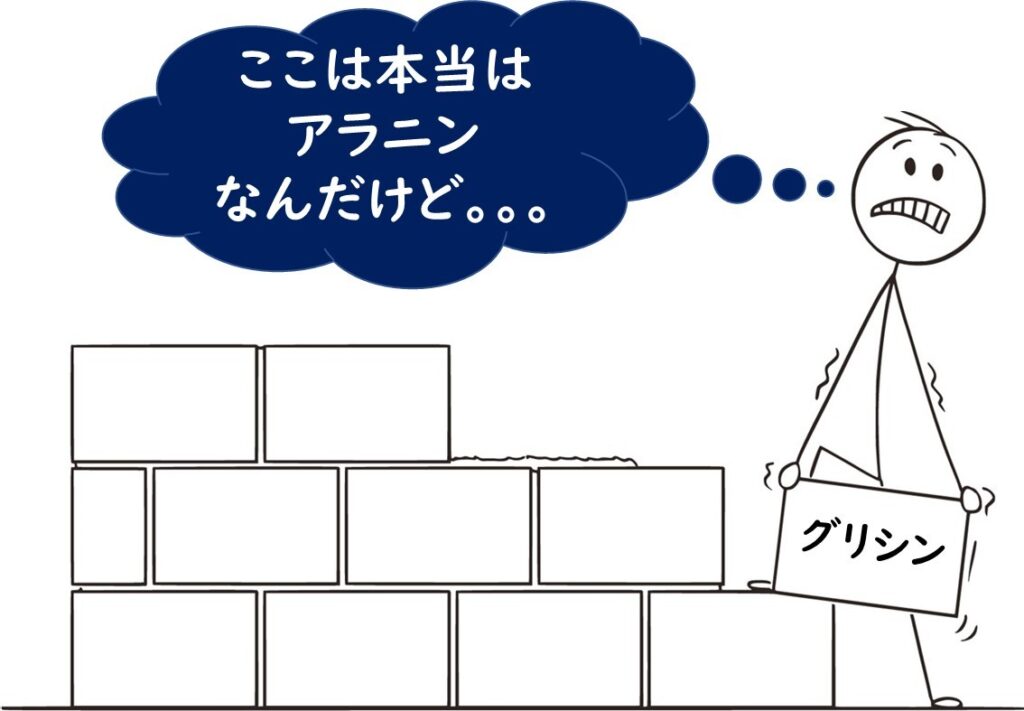

このペプチドグリカンを微生物が合成する際に、微生物の周りに大量のグリシンが存在すると、ペプチドグリカンの前駆体へアミノ酸の取り込みに異常が起きてしまい、アラニンを取り込むべきところをグリシンが取り込まれてしまうと考えられている。

アミノ酸前駆体にグリシンが取り込まれてしまうと、ペプチドグリカン合成酵素がペプチドグリカン前駆体との基質親和性を低下させ、しっかりとしたペプチドグリカンを作るのは出来なくなってしまう。

なお、 グリシンはペプチドグリカン合成過程を阻害するところが微生物増殖制御のポイントであるので、ペプチドグリカン構造を持たない微生物、例えば真菌類などにはグリシンは効果がない。