冷凍野菜は、消費者が購入後に加熱・調理することを前提に流通しているため、リステリア菌に関する基準はEUでも設定されておらず、Ready to Eat (RTE)食品とはみなされていません。しかし、リスクは消費者の誤解だけに留まりません。加工業者が誤って冷凍野菜を加熱せずに使用してしまうことも、食中毒の原因となります。実際、以前紹介したEUでの冷凍スイートコーンによるリステリア食中毒事件では、消費者が冷凍食品を生で食べたことに加え、加工業者の誤った処理も関与していました。本記事では、英国公衆衛生庁(Public Health England: PHE)の研究グループの調査結果をもとに、冷凍野菜のリステリア汚染実態調査の結果を紹介します。

調査の背景

冷凍野菜は、消費者が購入後に加熱・調理することを前提に流通しているため、リステリア・モノサイトゲネスに関する基準はEUでも設定されておらず、Ready to Eat(RTE)食品とはみなされていません。しかし、以前の記事で紹介したように、2015年から2018年にかけてEUで発生した冷凍スイートコーンによるリステリア食中毒事件では、消費者が冷凍食品を生で食べたことに加え、加工業者も解凍した冷凍スイートコーンをそのままサンドイッチに使用して販売していたことがリステリアアウトブレイクの原因となりました。

📄この事件の解説記事はこちら

このような背景から、RTE食品に分類されていない冷凍野菜についても、リステリア・モノサイトゲネスの汚染リスクに対する関心が高まっています。そこで、英国公衆衛生庁の研究グループは、冷凍野菜におけるリステリア・モノサイトゲネス汚染の実態調査を行いました。

Willis et al.

Occurrence of Listeria and Escherichia coli in frozen fruit and vegetables collected from retail and catering premises in England 2018–2019

International Journal of Food Microbiology Volume 334, 2 December 2020, 108849

オープンアクセス、Open Government (OGL) license

調査方法

2018年12月から2019年4月にかけて、英国の91の環境衛生部局のサンプリング担当者により、様々な施設から合計1050の冷凍果物・野菜のサンプルが収集され、リステリア・モノサイトゲネスの検出調査が実施されました。そのうち、351サンプル(33%)は冷凍果物で、673サンプル(64%)は冷凍野菜でした。また、26サンプル(2%)は冷凍果物・野菜ミックスでした。

全体として、673検体(64%)の原産地はEU域内であり、全カテゴリー(果物、野菜、果物/野菜ミックス)の大部分はEU域内でした。EU域外産は22ヵ国から輸入されていました。

結果の概要

パッケージングの表示について

- 77%の野菜には「調理が必要」と明確に記載されていました。

- 4%の野菜はReady-to-eat(RTE)食品として指定されていました。

- 12%の野菜は記載がなく、消費者はそれを調理すべきかどうか判断できない状態でした。そして、記載のない野菜は見た目やパッケージが「調理が必要」とされる野菜と非常に似ているため、消費者は混乱しやすい状況に置かれていました。

つまり、一部のパッケージには「調理が必要」と書かれているのに対し、一部には何も書かれていないため、消費者がそのまま食べて良いのか、調理すべきなのか判断がつかず、結果として混乱を招く可能性があるということです。

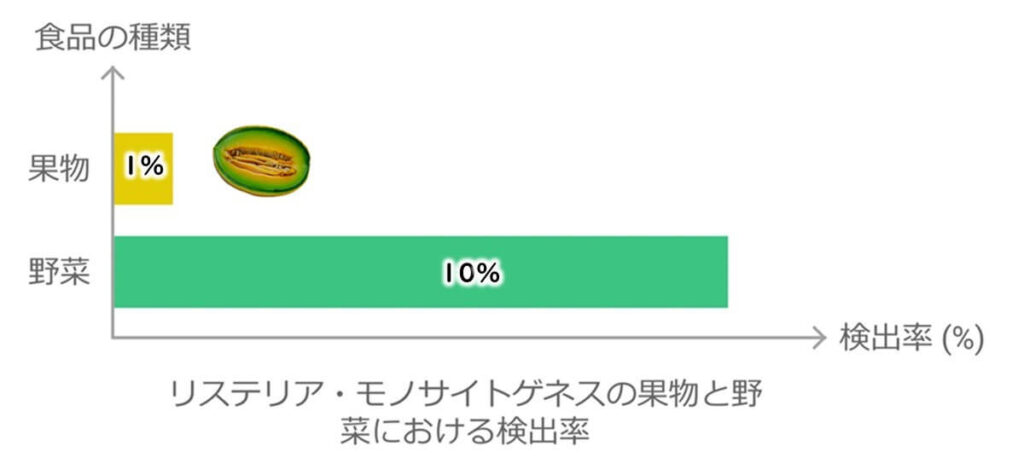

冷凍果物のリステリア・モノサイトゲネス汚染状況

冷凍果物のリステリア・モノサイトゲネス汚染率は全体のわずか1%(3サンプル/351サンプル)で、リステリア・モノサイトゲネス はメロンのみ から検出されました。

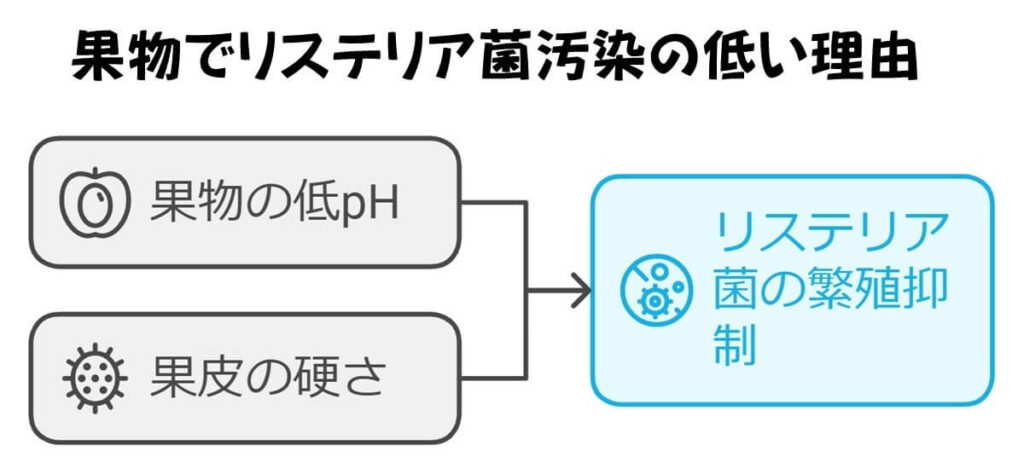

果物の場合、果肉の低pHや硬い果皮がリステリア菌の繁殖を抑えていると考えられます。しかし、リステリア・モノサイトゲネスが分離された唯一の果物であったメロンは例外で、他の果物よりも中性に近いpH を持ち、リステリア菌の増殖に適した環境となり、リステリア症のアウトブレイクにも関連しています(例、米国、2011年)。

メロンは果肉のpHが中性に近く、他の果物と比べてリステリア・モノサイトゲネスの増殖に適した環境です。実際、米国でもメロンによるリステリア食中毒が発生しています。

https://www.clemson.edu/extension/food/food2market/documents/ph_of_common_foods.pdf

冷凍野菜の汚染状況

一方、冷凍野菜の汚染率は高く、調査対象の10%(69サンプル/673サンプル)からリステリア・モノサイトゲネス菌(L. monocytogenes)が検出されました。

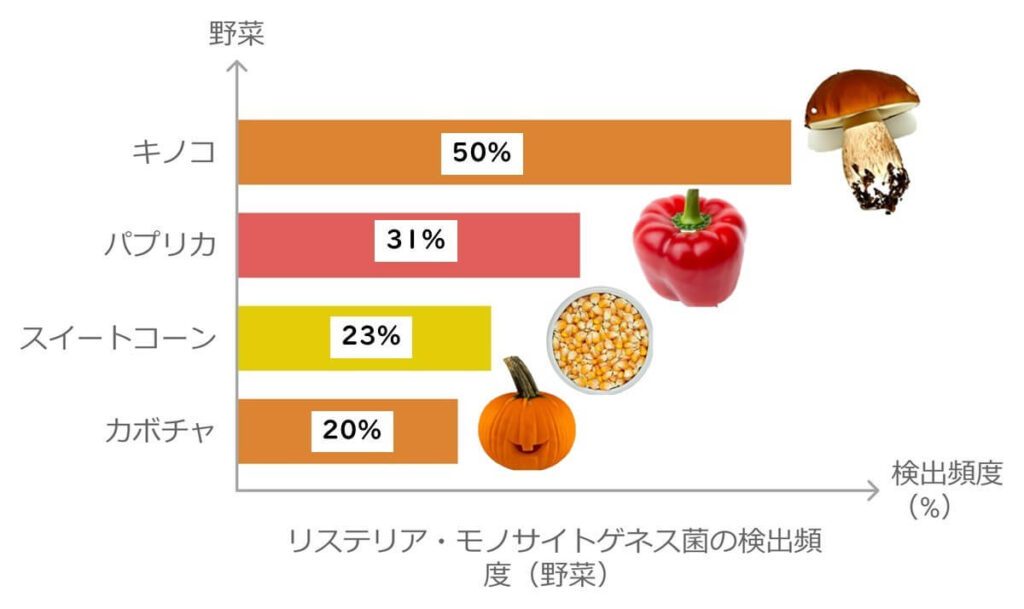

リステリア・モノサイトゲネスは、特に単独の野菜で高い頻度で検出されており、特に次の野菜で特に顕著でした。

(25gあたりの検出率)

- キノコの50%

- パプリカの31%

- スイートコーンの23%

- カボチャの20%

さらに、野菜ミックス(全体で150サンプル中14サンプル、9.3%)においても、特定の野菜を含むミックスでリステリア・モノサイトゲネスの検出率は以下の通りです:

- ニンジンを含むミックスの9%

- スイートコーンを含むミックスの6%

- エンドウ豆を含むミックスの7%

- インゲン豆を含むミックスの10%

分離株の血清型と遺伝子型

分離株(74株)は多様で、23の異なるクローン複合体/配列型(CCs/STs) が確認されました。これらは、血清型1/2a内に18のクローン複合体/配列型、血清型1/2b内に1のクローン複合体/配列型、血清群4内に4のクローン複合体/配列型 が存在する内訳でした。分離株の総数で見ると、血清型1/2aが64株、血清型1/2bが1株、血清群4が9株でした。

検出菌数

どのサンプルからも、RTE食品の安全基準とされる 100 cfu/g を超えるレベルではリステリア・モノサイトゲネスは検出されませんでした。ただし、3サンプルからは 10 cfu/g または 20 cfu/g のレベルで検出されました。

調査結果から明らかになったこと

今回の調査で、冷凍果物のリステリア汚染率が低い一方、冷凍野菜では汚染率が高いことが分かりました。一方、冷凍野菜は、全体の10%からリステリア・モノサイトゲネスが検出され、特にスイートコーンやパプリカ、えんどう豆類が汚染されやすいことが確認されました。前回の記事で紹介したように、EUで冷凍スイートコーンによるリステリア食中毒が発生しており、これらの野菜については特に注意が必要です。

冷凍野菜は基本的に加熱調理を前提とした生鮮食品であるため、リステリア・モノサイトゲネスに関する規格基準は存在しません。しかし、今回の調査からも明らかなように、消費者が誤って生で食べるリスクは依然として存在しています。特に調理の必要性が明確に表示されていない場合、消費者が混乱し、リステリア・モノサイトゲネス汚染の危険性が増す可能性があります。

英国の調査チームは、次のように提言しています。

- 冷凍野菜に対する明確な調理表示

- 消費者へのリスクコミュニケーションの必要性

- 食品製造業者は、L. monocytogenes汚染を軽減するために適切なGMP(優良製造規範)措置を講じること、および、これらの非RTE食品を加熱工程なしにRTE食品(サンドイッチやスムージーなど)に組み込むことを避けること

また、チームは、冷凍野菜に関するリステリア・モノサイトゲネスの規格基準の導入についても、今後検討が必要であると提言しています。特に冷凍スイートコーンは、解凍後にそのまま生で食べられてしまう可能性が高いことから、スイートコーンを含む一部の冷凍野菜では、他の野菜に比べて非加熱で消費される頻度が高いと考えられます。したがって、これらの製品に微生物基準(microbiological criteria)を適用することには一定の正当性があると述べています。

なお、米国では EU と異なり、現行制度のもとでこれらの冷凍野菜がリコールの対象となる可能性があります。FDA の方針文書(CPG 555.320)は、RTE(Ready-to-Eat)食品を「消費者が慣習的に加熱せずに食べる、あるいは加熱しなくても食べられるように見える食品」と定義しています。

つまり、ラベルに「加熱して食べること」と記載されていても、実際に生や半生の状態で利用されている場合には、RTE と見なされることになります。

米国と EU の制度の違いについては、下記の記事で詳しく解説しています。

まとめ

この記事では、英国で流通している冷凍野菜におけるリステリア・モノサイトゲネスの汚染実態について紹介しました。冷凍野菜はReady to Eat (RTE)食品ではありませんが、流通している製品の中には調理の必要性が曖昧な表示のものがあり、消費者が生で食べてしまうリスクがあります。さらに、以前の記事でも触れたように、加工業者が冷凍スイートコーンをそのままサンドイッチに使用していたケースもあり、このような冷凍野菜はRTE食品ではないものの、リスクの観点からはグレーゾーンに位置していると言えます。特に、加熱調理せずにそのまま消費される可能性が高い冷凍果物・野菜ミックス(スムージーミックスなど)からは、23%という高い割合でリステリア・モノサイトゲネスが検出されており、大きな懸念が示されています

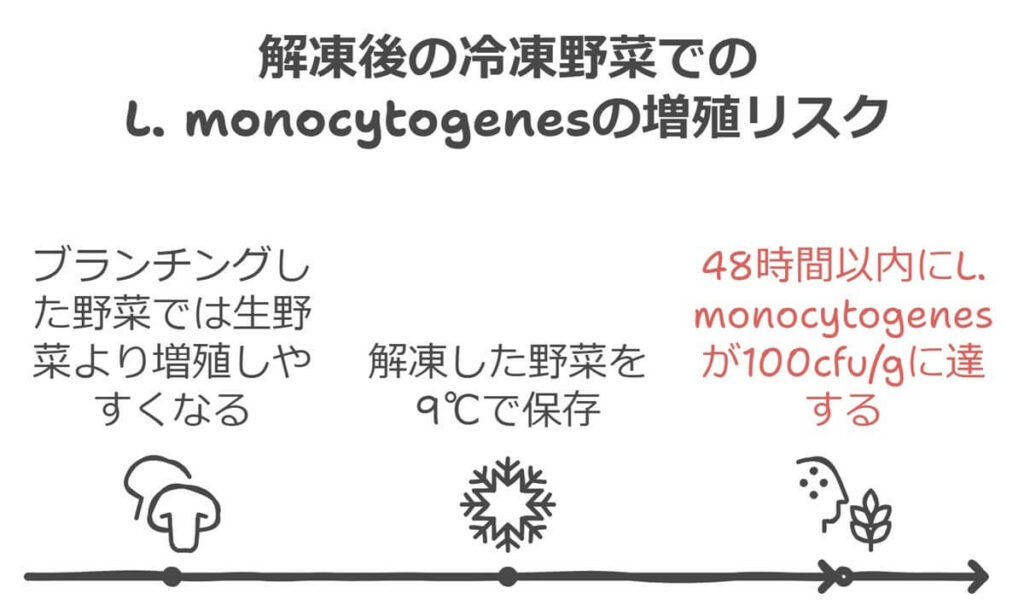

また、今回の調査では、どのサンプルからも100cfu/gを超えるレベルではリステリア・モノサイトゲネスは検出されませんでしたが、この点にも注意は必要です。冷凍野菜は一般的に出荷前に軽く加熱するブランチング処理が施されます。この処理で多くの微生物は減少しますが、すべての病原菌や雑菌が除去されるわけではありません。EFSA(欧州食品安全機関)の報告によると、ブランチングによって野菜の組織が脆弱になり、病原菌が生き残るリスクが高まる場合や、二次汚染が発生した場合には、生鮮野菜よりも病原菌の増殖が進みやすくなることが指摘されています。例えば、初期汚染レベル1cfu/gのリステリア・モノサイトゲネスが9°Cで放置されると、48時間以内で欧州規則におけるリステリア・モノサイトゲネスの危険レベルの100cfu/gに到達することが報告されています。

たがって、冷凍野菜を解凍・取り扱う際には、十分な注意が必要であり、適切な調理や保存が重要です。