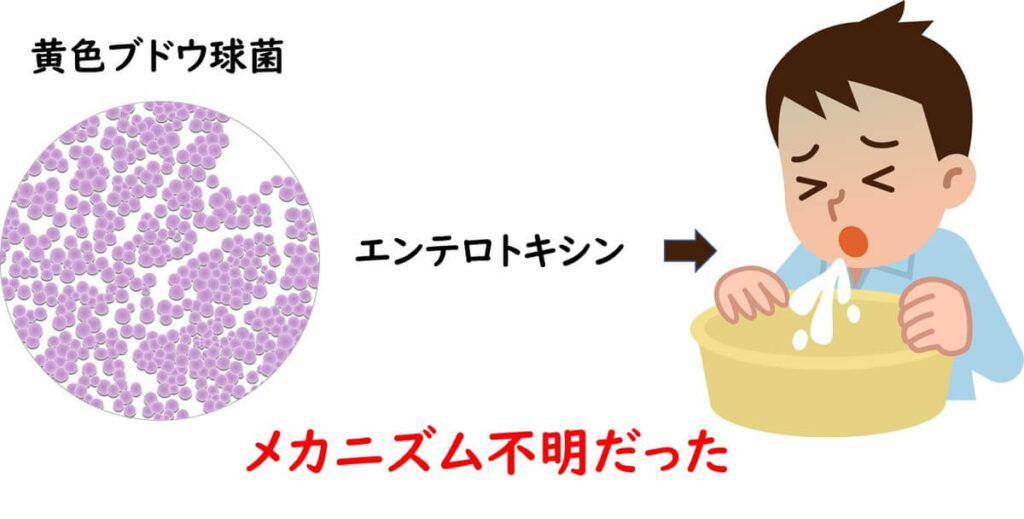

黄色ブドウ球菌は典型的な毒素型食中毒菌であり、その症状は嘔吐です。また、黄色ブドウ球菌はエンテロトキシンAを産生することが知られています。しかしながら、このエンテロトキシンAが具体的にどのように嘔吐を引き起こすのかは、これまで謎とされていました。しかし、2019年、北里大学の小野久弥博士らがこのメカニズムの一端を解明しました。この記事では、博士らの研究結果を紹介します。黄色ブドウ球菌が引き起こす嘔吐の仕組みについて、新たな知見が明らかにされました。

黄色ブドウ球菌は嘔吐型食中毒です。1930年にアメリカのDackらの研究によって、黄色ブドウ球菌の食中毒は菌そのものの感染ではなく、食品中で生成される毒素「ブドウ球菌エンテロトキシン」によって引き起こされることが明らかになりました。その後の研究で、ブドウ球菌エンテロトキシンには多くの種類が存在し、他の病態の原因にもなることがわかりました。しかし、エンテロトキシンが具体的にどのようなメカニズムで嘔吐を引き起こすのかはまだ解明されていませんでした。

2019年、北里大学の小野久弥博士らがこのメカニズムを解明しました。

Ono et al.

Histamine release from intestinal mast cells induced by staphylococcal enterotoxin A (SEA) evokes vomiting reflex in common marmoset

PLoS Pathog. 2019 May; 15(5): e1007803.

この論文はPubMed Central(PMC)で無料公開されています。

小型の霊長類であるコモンマーモセットをモデルに実験

まず、博士らは小型の霊長類であるコモンマーモセットをモデル動物に選びました。マウスではなくコモンマーモセットを用いた理由は、黄色ブドウ球菌のエンテロトキシンによる嘔吐反応は、ヒトや霊長類で非常に強く見られるため、霊長類を用いた研究が不可欠だったからです。

コモンマーモセットにブドウ球菌エンテロトキシンAを投与したところ、嘔吐が確認されました。したがって、実験モデルとして使えることがわかりました。

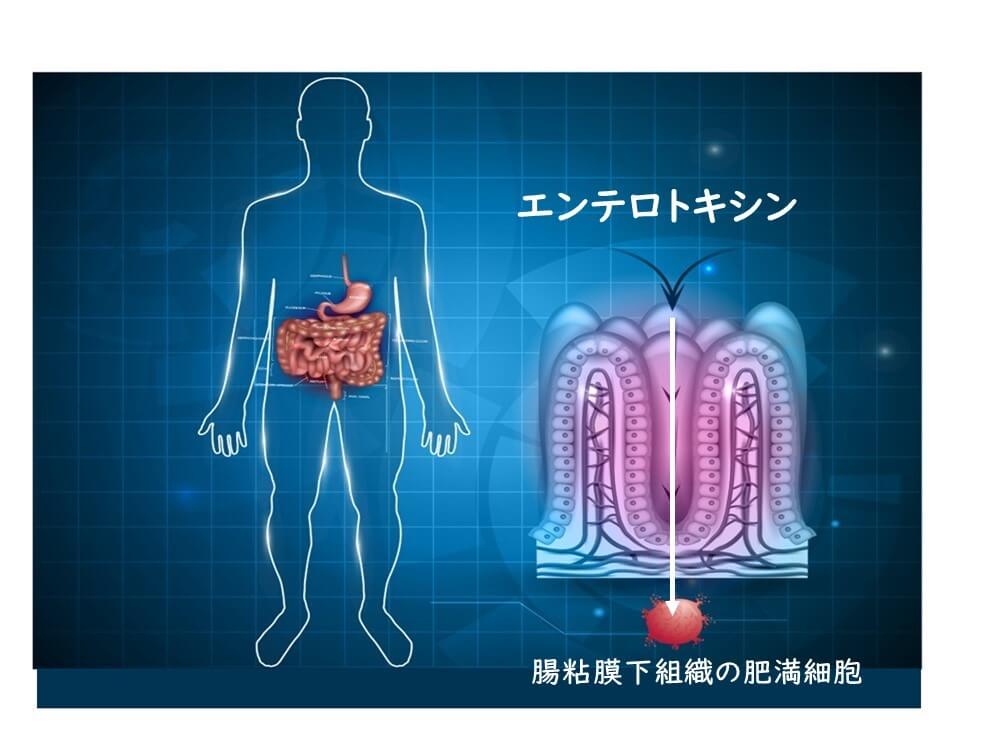

そこで、ブドウ球菌エンテロトキシンAの嘔吐メカニズムを解明するため、コモンマーモセットの消化管内でブドウ球菌エンテロトキシンと結合する細胞を探索しました。その結果、ブドウ球菌エンテロトキシンAが粘膜下組織に存在する肥満細胞を標的としていることが明らかになりました。

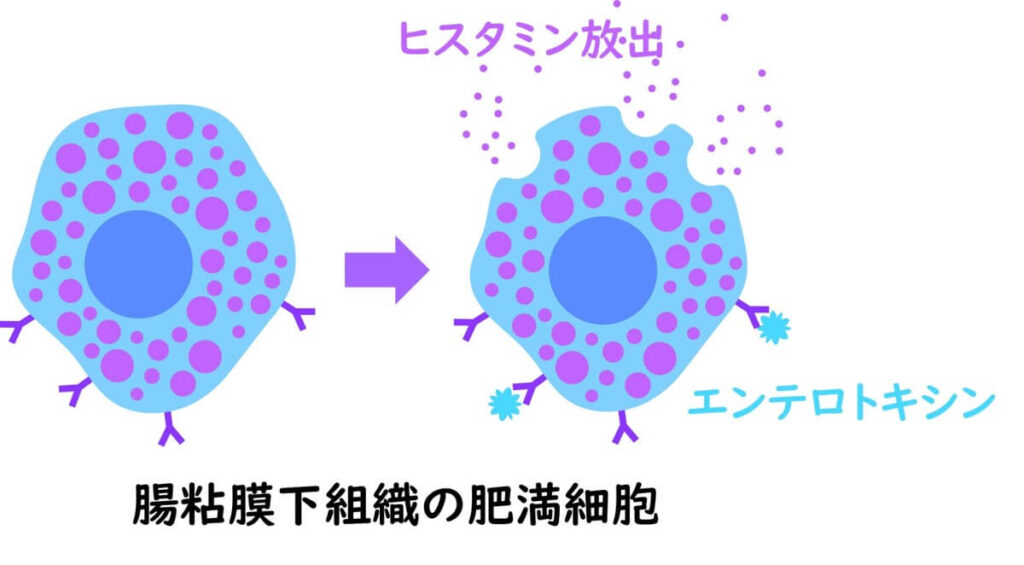

ブドウ球菌エンテロトキシンAの作用により、肥肥満細胞が自身の持つ顆粒を細胞外に放出していることが判明しました。さらに調べたところ、この顆粒はヒスタミンであることも判明しました。

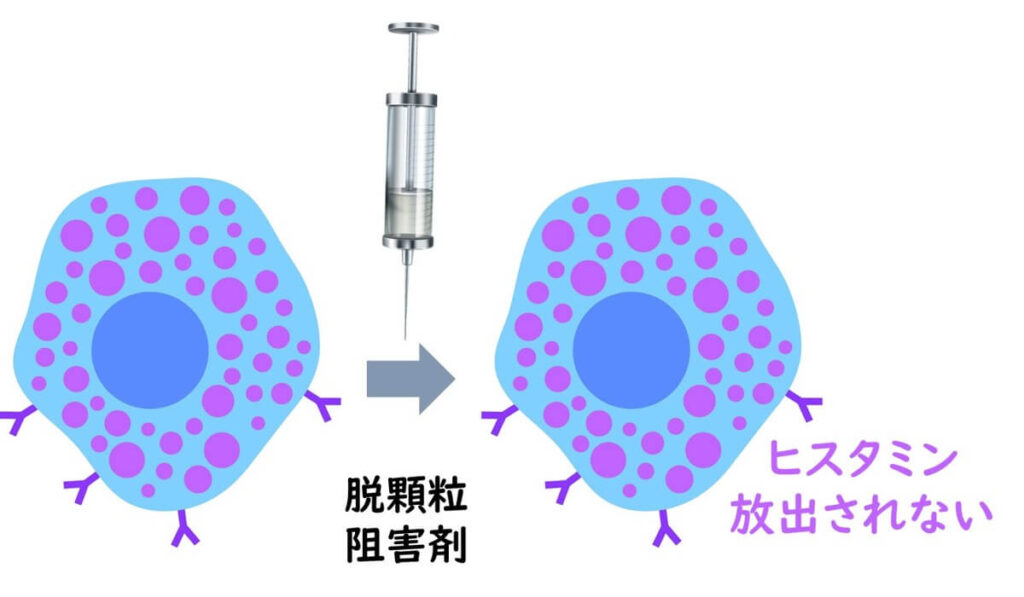

そこで、博士らは、コモンマーモセットに対して、脱顆粒やヒスタミンの作用を阻害する薬剤を投与してみました。

その結果、コモンマーモセットのブドウ球菌エンテロトキシンAによる嘔吐が抑制されました。

以上の結果から、

黄色ブドウ球菌のエンテロトキシンAが嘔吐を引き起こすメカニズムとして、次のように結論できました。

- エンテロトキシンは腸管上皮細胞の粘液粘膜下組織の肥満細胞を標的で攻撃する

- 肥満細胞はヒスタミンを細胞外に放出する

- 放出されたヒスタミンの刺激が腸から神経を介して脳に伝達され、嘔吐を引き起こす

以上、小野博士らの研究によって、長らく未解明とされていた黄色ブドウ球菌の産生するエンテロトキシンAが、具体的にどのように嘔吐のメカニズムを引き起こすかということが明らかになりました。

ブログ執筆者による補足

黄色ブドウ球菌のエンテロトキシンは、腸管で嘔吐を引き起こす作用に加えて、スーパー抗原として機能し、免疫系に強い影響を与えることが知られています。特に、皮膚感染時には日和見感染の原因菌として免疫応答を活性化し、症状を悪化させる可能性があります。この免疫学的な側面については、別の記事で詳しく解説しています。