■ 過去20年間の注目論文

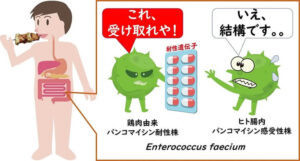

鶏肉由来の薬剤耐性菌はヒト腸内菌に薬剤耐性遺伝子をプラスミド伝播により伝える

薬剤耐性菌が養鶏場での飼育管理の環境で出現し、それが市販鶏肉に汚染しています。ここで疑問なのは、鶏肉由来の抗生物質耐性菌が人体に入った場合、人体にもともと住んでいる感受性菌に抗生物質遺伝子を移すか否かということです。今回紹介する論文は、人のボランティア実験を用いてこのことを証明した実験例です。

空気感染や人から人へうつる場合もある腸管出血性大腸菌

身近な脅威、それが腸管出血性大腸菌(EHEC)です。食物や水を通じた感染が主ですが、実は驚くべきことに、ヒトからヒトへと直接感染するケースもあります。これは特に保育所での子どもたちの間や、重篤な感染症を看病する家族間で注意が必要です。この人間間の感染はどのような状況で、どれほどの確率で起こるのでしょうか?本記事では、この特異な感染経路とともに、保育所や家庭での具体的な感染事例を紹介します。この記事を通じて、あなた自身、大切な人々、そして子どもたちを予想外のEHECの脅威から守るための知識を得ることができます。

養鶏場のストレス環境と鶏のサルモネラ菌感染の関係

ブラジルは世界最大の鶏肉輸出国です。日本の鶏肉の70%以上はブラジルからの輸入に頼っています。わたしたちが毎日外食レストランや食卓で食べているブラジル産の鶏肉の飼育環境が気になるところです。ブラジルののサンパウロ大学のゴメス博士らは、養鶏場の鶏に過密ストレス(1m2あたり 16羽)を与えた場合の、鶏のに与える生理ストレスとサルモネラ菌への感染の度合いを分析しました。

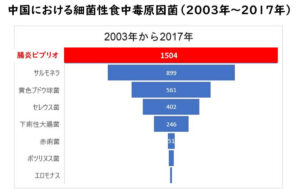

中国では過去20年間、細菌性食中毒の発生件数第1位は腸炎ビブリオ

日本では過去20年間、腸炎ビブリオの食中毒は激減しています。しかし、世界の事情と、日本の事情は異なるようです。中国では過去20年間、細菌性食中毒の発生件数第1位は腸炎ビブリオです。この記事では、2つのレポートを紹介します。

低濃度でリステリア菌に汚染されたアイスクリームは感染を起こすか?

低濃度でリステリア菌に汚染されたアイスクリームは感染を起こすのでしょうか?妊婦が食べたらどうなるでしょうか?基礎疾患のある高齢者の場合は?2015年米国でアイスクリームによるリステリア菌食中毒がおきました。この食中毒事件により、アイスクリームによるリステリア菌食中毒の発症菌量に関して興味深い事実がわかりました。本記事ではこれを紹介します。

塩漬け白菜の微生物学的品質を決定する要因:季節と流通温度

2012年に札幌市で白菜の浅漬による腸管出血性大腸菌O157による大規模食中毒事件が発生し、また、韓国でも、同年にキムチを原因とする腸管毒素原性大腸菌(ETEC)食中毒がおきました。これらの食中毒事件によって、白菜の浅漬やキムチのように非加熱喫食の白菜の潜在的な危険性が浮き彫りになりました。これまでに、塩漬け白菜の微生物学的品質を調べた研究はほとんどありませんでした。そこで、韓国の高麗大学のキム博士らが、韓国内で市販の塩漬け白菜の微生物学的品質を調査しました。

チルド食品の変敗と低温細菌(乳酸菌)

本記事は、チルド食品の変敗と低温細菌(乳酸菌)に関するものです。 30°C の培養温度では検出できない低温細菌を、16S rRNAアンプリコンシークエンス解析(細菌叢解析)によって明らかにした結果を紹介します。以前、別記事で、ベルギーのゲント大学のポカソス博士らが、30°C 培養では、低温細菌を計測できず、微生物数を過小評価していることを示した論文を紹介しました。本記事はその続編です。

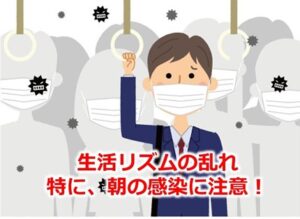

バイオリズムとウィルス感染

今回紹介する論文は、ウィルスへの感染には人の体内時計(バイオリズム)も密接に関わっている証拠を示す論文です。朝の方が夕方よりもバイオリズムとの関係でウィルスに感染しやすいようです。

ノロウィルスの感染力を調べるボランティア実験

ヒトの感染症では、動物と異なり、直接的に感染病原体に感染させる実験はほとんど行われません。しかし、ヒトを感染病原体に感染させる実験が行われる場合もあります。今回紹介する論文はその一つです。ノロウィルスの感染力(感染用量)を直接ヒトボランティア感染実験によって調べた例です。米国ベイラー医科大学のアトマー博士らの研究です

次世代シークエンサーを応用した食中毒原因細菌の解析(米国GenomeTrakrプロジェクト)の劇的成果

米国CDC、 FDA、 USDA- FSIS、 NCBIは次世代シークエンサー(NGS)を用いた食中毒細菌の全ゲノム解析のための提携を結び、Genome Trackrプロジェクトを2013年に開始しました。このプロジェクトが始まった2013年9月以降、原因食品を解明することができた食中毒事件数が急激に上昇しました。今回紹介する論文は、 Genome Trackrプロジェクト の開始前と開始後でリステリア菌による食中毒の原因究明がどれだけ改善されたかを紹介した論文です。