■ 過去20年間の注目論文

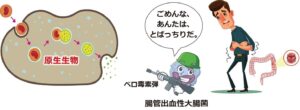

腸管出血性大腸菌(STEC)の ベロ毒素(志賀毒素)は牛の腸内で原生動物からの捕食から逃げ、生存するためにある?

腸管出血性大腸菌のベロ毒素とは何か?腸管出血性大腸菌がヒトへの感染に役割を果たすの遺伝子のひとつがベロ毒素(志賀毒素)の遺伝子stxです。ベロ毒素の作用機序として、ヒトの腸管上皮細胞のリボゾームに結合して細胞を破壊します。その結果、腸から大量の出血が起き、血便となります。さて、そもそも、腸管出血性大腸菌はこのようにヒトを攻撃するためにベロ毒素を作っているのでしょうか?

コレラ菌は動物プランクトンにヒトへの感染と同じ因子を使って付着する

コレラ菌はグラム陰性の水生菌で、動物プランクトン(貝類やエビなどの甲殻類の幼生)のキチン質外骨格に付着した環境で多く観察されています。このような動物プランクトンにコレラ菌が付着して生息している理由として、付着表面の環境が多くの栄養素に富んでいるでことと、様々な環境ストレスからコレラ菌を保護する役割の2つが想定されています。 この記事では、コレラ毒素の遺伝子が元々はヒトへの感染経路とは無関係にコレラ菌自体が自然生態系で生き残るために用いている可能性を示す論文を紹介します 。

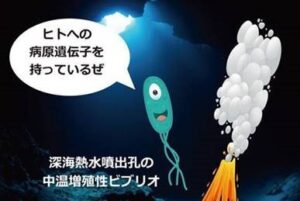

腸炎ビブリオ菌やコレラ菌のヒトへの病原性を特徴づける遺伝子はヒトへの感染経路とは無縁の深海熱水噴出孔で進化した?

病原微生物の人間への病原性とはそもそも、何でしょうか?病原性の遺伝子はヒトに感染させたり、食中毒をおこすために生まれたものでしょうか?本記事では、腸炎ビブリオやコレラ菌のヒトへの病原性の遺伝子が自然界の中で、人間への感染経路とは全く無関係に進化してきたことを示します。

ブロイラーからのカンピロバクターやサルモネラ菌の除菌剤としての過酢酸製剤

殺菌消毒薬として知られる過酢酸は、日本では2016年10月厚生労働省により「食品添加物」として認可されました。今回紹介するのは、食鳥処理場でのブロイラーの冷却工程の後の除菌液として、過酢酸の効果に注目した論文です。アメリカのオーバーン大学ナゲル博士の実験です。

野菜や果物の洗浄と除菌方法として注目される超音波洗浄

超音波洗浄の原理を用いた野菜洗浄機が最近注目されています。野菜や果物に付着したサルモネラや腸管出血性大腸菌などの病原微生物を除去するためです。ブラジルのヴィソーザ連邦大学のジョセ博士らは、ミニトマトからのサルモネラ菌の除去の目的で、超音波洗浄機による洗浄に ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム、過酸化水素、二酸化塩素、および過酢酸などの殺菌剤を併用し、その併用効果を検討しました。

サルモネラ菌はどのようなメカニズムで植物の葉っぱの内部に侵入するのか?

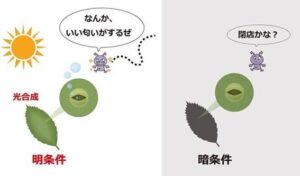

前記事で、サラダや野菜を感染経路とするサルモネラ食中毒の原因として新鮮な植物の葉っぱにサルモネラ菌が気孔を通じて侵入するという事例を紹介しました。ではサルモネラ菌は一体どのようなメカニズムで植物の葉っぱの気孔を通じて侵入するのでしょうか?今回紹介する論文はその疑問に対する答えを提示してくれる論文です。前記事で紹介した論文と同じグループで、イスラエル農業研究機構ゴルバール博士らの研究グループの仕事です。

野菜の洗浄や殺菌で要注意!植物の葉の内部に侵入し生存・汚染するサルモネラ菌

サラダや野菜に汚染したサルモネラ菌食中毒が頻繁に世界で起きています。収穫した野菜の洗浄や殺菌は重要な対策です。しかし、このような洗浄や殺菌処理にもかかわらず、近年、新鮮または最小限に加工された葉物野菜の消費に関連したサルモネラ菌の食中毒が頻繁に報告されています。ここで重要なのはサルモネラ菌が野菜の表面だけではなく組織の内部に入り込んでしまうという現象です。

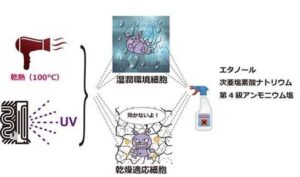

乾燥したサルモネラ菌のバイオフィルム細胞は熱処理、紫外線や各種薬剤・殺菌剤抵抗性を示すが、有機酸では死滅しやすい

本記事は、食品の工場などで長らく生存した細胞、すなわち乾燥に耐えたサルモネラ菌のバイオフィルム細胞が、 熱処理や各種の殺菌剤に対して強い抵抗性を示すが、有機酸では死滅しやすいことを実験的に示した論文を紹介します。イスラエル国立農業研究機構のグルズデブ博士らの実験です。

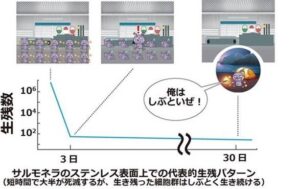

サルモネラ菌の食品製造工場の乾燥ステンレス上での生存期間は?

これまで一般的には、乾燥した低水分活性食品(aw 0.85以下)は、微生物学的安全性に関してほとんど懸念されていませんでした。ただし、サルモネラ菌に関しては、過去20年間、穀物、種子、ナッツ、チョコレート、ドライフルーツと野菜、乾燥乳製品、スパイス、サラミ、茶など、水分活性の低い多くの食品でサルモネラ菌食中毒が起きています。

お客様のポイントカードのデジタル情報を利用した食中毒の発生原因の疫学調査(米国)

AIや電子情報、デジタル情報を食中毒事件の原因菌や原因食品の解明などの原因究明に活用できないでしょうか?今回はその例を紹介します。お客様のポイントカードの履歴のデジタル情報を食中毒事件の疫学調査に活用した事例です。