■ 食品微生物の基礎講座

食品工場衛生管理における微生物検査ー環境モニタリングの重要性

食品製造工場では、HACCPに加えて、食品製造工場の環境微生物モニタリング(Environmental monitoring program; EMPプログラム)が不可欠となる。HACCPの運用だけでは微生物による食中毒事故を防げないことが、これまでの多くの食中毒事例やリコール事例から示されているからだ。この記事では、食品製造工場環境の微生物モニタリングの基礎について解説する。

国際食品微生物規格委員会(ICMSF)やEUにおける食品微生物検査サンプリングプランをわかりやすく説明します

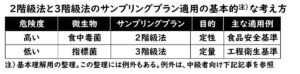

食品の微生物検査において、「陰性」判定の持つ意味は、サンプリング方法(サンプリングプラン)によって異なる。本記事では、国際食品微生物規格委員会(ICMSF)のサンプリングプランをわかりやすく説明する。このサンプリングプランはEUの食品安全基準や工程衛生基準で採用されている。サンプリングプランにおいては、その内容自体を理解することよりも(これは簡単に理解できる)、「なぜそのようなサンプリングプランになるのか?」を理解することのほうが重要である。この記事では、初心者のために、「なぜ?」を重点を置いて解説をする。

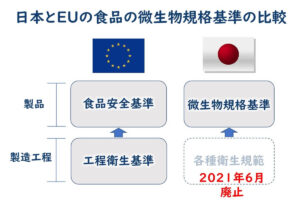

日本とEUの食品の微生物規格基準の違い、HACCP制度化にともなう弁当及びそうざいの衛生規範等の廃止理由をわかりやすく説明します

この記事では、現行の日本とEUの食品の微生物規格基準の違いについて、わかりやすく説明する。また、2021年6月、HACCP制度化にともない、弁当及びそうざいの衛生規範、漬物の衛生規範、洋生菓子の衛生規範等の一連の衛生規範が廃止された。これまで、EUの工程衛生基準に近い役割を果たしていた各種衛生規範がなぜ廃止されたのか、その背景について解説する。さらは、今後、EU、日本を問わず、食品事業者が対応すべき自主的な工程管理や自主検査の方向性についても解説する。

食品の微生物検査の目的と精度計算法をわかりやすく説明します

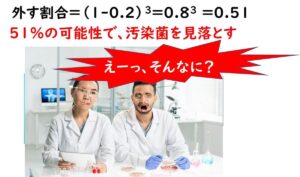

食品の微生物検査の目的を正しく理解し、その精度について知っておくことは重要だ。では、微生物検査ではどれくらいの確率で正しく汚染食品を検出できているのだろうか? 例えば、汚染率10%の食品サンプルをn=3で検査した場合に、すべて陰性と判断してしまう確率は? あるいは、汚染率10%の食品サンプルを95%の精度で検査するためには、いくつのサンプルを分析すればよいのか?

こうした確率の計算には「二項分布」という考え方が使われる。 しかし、「二項分布」と聞くと難しそうに感じるかもしれない。だが心配はいらない。実は、この考え方は くじ引き にたとえると、とても直感的に理解できる。

本記事では、これらの計算を 自分でExcelを使って行えるようになる ことを目指し、順を追ってわかりやすく解説する。数学が苦手な人でも大丈夫! 読み進めれば、食品の微生物検査の精度を確率的に理解する力 が身につくはずだ。

HACCP導入により微生物検査は必要なくなるの?どの微生物検査が残るの?

HACCP義務化の背景には、工程管理により微生物検査を減らしていくという考え方がある。分布及び存在量の少ない危害微生物のリスク判定に、最終製品の数少ないサンプルを抜き打ち検査しても、安全性を担保出来ないからである。では、HACCP導入により微生物検査は必要なくなるだろうか?微生物規格基準を証明する検査以外に、どのような微生物検査が残るのか?本記事ではHACCPに基づく衛生管理における微生物検査の在り方の基本事項について整理する。

食品の水分活性と加熱殺菌時の微生物の耐熱性の関係

低水分活性食品中では加熱殺菌時における微生物の熱耐性が上昇する。したがって、これらの食品の加熱には注意が必要である。水分活性を下げると、どのぐらい微生物のの耐熱性は上昇するのだろうか?本記事は、食品の水分活性が微生物の耐熱性及ぼす影響についてまとめる。

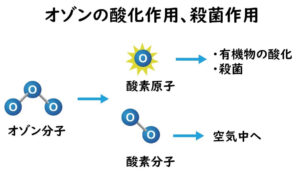

オゾン殺菌

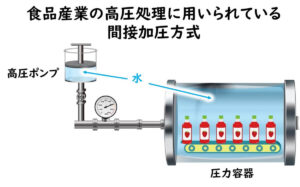

本記事ではオゾンガスとオゾン水についての基本事項をまとめる。オゾンは、強い酸化剤であり、高い殺菌力がある。また、無毒な酸素に自然分解するので、食品の殺菌剤として用いる際に残留物が残らないという利点がある。オゾンガスとして用いる場合と、オゾン水として用いる場合がある。オゾンガスとして使用する場合は、高濃度オゾンガスが必要となるほか、ガスの拡散による有毒性や広範な機器に及ぶ腐食性などの課題が多く、産業界での応用は現時点で限定されている。一方、オゾン水として使用する場合、わずかな濃度(1~5ppm)で抗菌活性を発揮することができる。オゾン水については食品業界のみならず、家庭や医療業界など後半な応用が今後も期待できる。

なぜ、腸管出血性大腸菌がいる生レバーは禁止で、サルモネラ菌がいる生卵は禁止されていないの?

牛の生レバ-の中には腸管出血性大腸菌が検出される場合がある。したがって、生レバーの生食は禁止されている。一方、生卵にはおよそ5000~2万個に一個の割合で1~20cfuのサルモネラ菌が汚染している。しかし、生卵を食べることは禁止されていはない。なぜか?この記事では、その理由について考察してみたい。2つの食中毒菌の食中毒を起こすための発症菌量の違いと、また、これらの発症菌量の違いをもたらす大きな要因としての両者の胃酸に対する抵抗性の違いを説明する。

食中毒菌は、トイレや会話中にうつるか?

この記事では、サルモネラ菌や大腸菌O157はトイレでうつらないの?食卓での会話中にうつらないの?なぜ食中毒菌は食べ物を食べることにより、感染するの?食中毒菌の感染には食べ物の成分が必要なの?などなどの疑問について説明する。また、そもそも食品微生物学の定義に係る問題についてあらためて整理したい。