■ 過去20年間の注目論文

原因究明が困難な市販野菜によるサルモネラ菌広域食中毒の原因究明事例

広域食中毒発生時に原因食品やこれらの食品の汚染ルートを疫学調査で解明することは、そう簡単な仕事ではありません。特にキュウリやレタスなどの一般野菜などが原因の場合は流通ルートが広範すぎて、原因究明は困難を極めます。今回紹介する論文は、米国の複数の州にまたがるキュウリに起因するサルモネラ菌による広域食中毒の事件解明の概要をまとめたものです。2014年の事例です。

食中毒の原因菌ごとの患者数ランキングの推定(米国)

1国の食中毒患者数(罹患者数、入院者数、死者数)の総数や事件数ランキングを推定することは、そう簡単なことではないようです。今回紹介する論文は、 米国疾病予防管理センターのスキャラン博士らのグループが、食中毒統計における統計資料、能動的サーベイランス、受動的サーベイランスおよびその他のデータから、原因菌ごとに米国でおきている食中毒患者数の推計を行ったものです。

サラダ及び生野菜による細菌性食中毒統計(米国)

今回は、サラダおよび生野菜が起こすノロウィルス、腸管出血性大腸菌、サルモネラ菌による食中毒事件について米国CDC のハーマン博士らがまとめた総説を紹介します。この総説は、 1973年から2012年の間に米国のCDCに報告された生野菜を起因とする食中毒事例を統計的にまとめたものです。

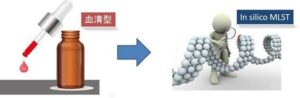

サルモネラ菌の血清型を次世代シークエンサーで決定ー英国では2015年からin silico MLST法を導入しています

サルモネラ菌の血清型の検査は感染経路を知るうえで重要です。しかし、これは大変な作業です。血清型を遺伝子配列によって決めることができればとても便利ですね。実はサルモネラ菌においてはそれが可能になりました。英国公衆衛生庁(PHE)は2015年から次世代シークエンサーを利用して、サルモネラ菌のin silico MLSTによって決める方法を導入しています。今回はそれに関する論文を紹介します。

ピーナッツバターとサルモネラ菌食中毒

今回はピーナッツバターとサルモネラ菌食中毒についての論文を紹介します。ピーナッツバターは水分活性が0.35以下なので、細菌が増殖することはまずありません。従って細菌による食中毒を想定しにくい食品でした。しかし残念ながら […]

ノロウィルス感染の治療薬として抗菌薬(抗生物質・抗生剤)投与が効く?

微生物学を学んだ人は、抗生物質は細菌の細胞壁やタンパク質合成などを阻害する仕組みの薬剤なので、ウィルスには効かないことを知っています。ノロウィルス感染の治療の薬として抗生物質を使うということは考えられません。ところがこのような常識を覆すような論文が発表されました。ワシントン大学医学部のバルドリッジ博士たちの仕事です。

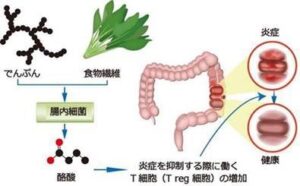

腸内細菌が食物繊維からつくる短鎖脂肪酸の酪酸が腸の炎症を抑制する

潰瘍性大腸炎などの炎症性腸疾患の原因は様々ですが、ポイントは、腸管上皮細胞のバリア性を健康に保つかことです。ではどのような食事をすれば、腸管上皮細胞のバリアを健全に保つことができるのでしょうか?今回紹介するのはそのヒントとなる論文です。 腸内細菌が食物繊維からつくる短鎖脂肪酸の酪酸が炎症性腸疾患の発症を防ぐ役割があることを⽰す2つの論文を紹介します。

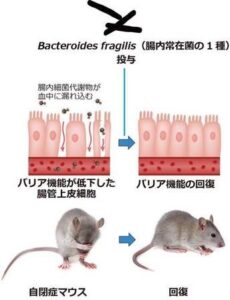

人の精神や脳の働きにも腸内フローラが影響する(発達障害・自閉症の場合)

脳腸相関という言葉が最近注目されています。今回はヒトの精神におよぼす腸内細菌叢の影響についての論文を紹介します。自閉症患者の間では腸内環境における腸管上皮細胞のバリア機能が弱いということは知られていました。しかしこれが自閉症とどのように関係しているのかについては分かっていませんでした。 カリフォルニア工科大学のシアオ博士たちは、このメカニズムを、腸内細菌との関係で解明しました。

腸内フローラの改善で痩せる?

彼女と同じ学生寮で同じ食べ物を食べているのに、どうして私は痩せないの?食事が同じでも痩せる人もいれば、太る人がいるのは何故でしょう?今回は、腸内細菌と肥満との間に関係を先駆的に証明した米国ワシントン大学のターンバーグ博士らの論文を紹介します。痩せたいのに食べてしまう、そんなあなたの悩みも、腸内環境における腸内フローラの改善の研究が進めば解消される日が来るかも。

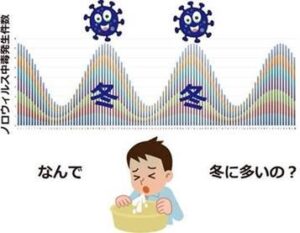

ノロウイルスの感染時期が冬の季節に多いのは牡蠣を食べるからではない

細菌性食中毒は初夏から秋にかけての季節で発生件数がピークとなります。これは気温が高くなることによって食中毒細菌が食品中で増殖しやすくなるからです。ところがノロウイルス感染症の場合は冬に流行します。なぜでしょうか?冬に牡蠣を食べるから?低温で感染力が高まる?科学的データが不足しており、不明でした。 今回紹介する論文は、ひとつの回答を提示した論文です。