■ 過去20年間の注目論文

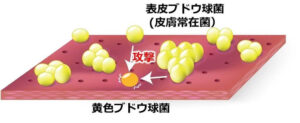

消毒のしすぎ、手荒れに注意ー皮膚の善玉常在菌の表皮ブドウ球菌の役割

黄色ブドウ球菌は皮膚表面で炎症を起こす悪玉菌です。皮膚表面に付着している黄色ブドウ球菌を減らすにはどうしたらよいでしょうか?皮膚表面の常在菌は、この悪玉菌を排除する力を持っているのでしょうか?実は、このことについて、これまで科学的に明確なエビデンスは存在していませんでした。 2017年にカリフォルニア大学サンディエゴ校の中辻博士らによって行われた研究が、このことを科学的に立証しました。表面の常在菌である表皮ブドウ球菌が黄色ブドウ球菌を攻撃排除していることが明らかになりました。

食品および包材からの新型コロナウイルスの感染リスクについて

食品や包材から新型コロナウイルスが果たして感染するかについては科学的なデータが不足しています。 2022年、食品や包装材料からの新型コロナウイルスの感染に関して、2論文が発表されました。一つは食品や食品包材からの感染伝播の可能性が低いことを示した論文です。もう一つは中国で実際に輸入された冷凍食品から感染が起きた可能性を示唆した論文です。2つの論文からは相反する結論が導き出されています。本記事では、これらの論文の要旨を紹介します。

ウイルス性呼吸器感染がサルモネラの腸内感染を容易にする

呼吸器感染ウイルスは呼吸器系のみで増殖します。しかし、感染者は嘔吐や下痢などの消化器症状を呈することもあります。なぜ、呼吸器系の感染が、腸管でのこのような症状を起こすことがあるのでしょうか?その分子機構は未だ解明されていません。

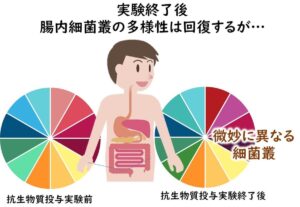

抗生物質が体から抜けるまでと抜けた後に腸内細菌叢にどのような影響を及ぼすか?

私たちは、お医者さんから抗生物質を投与されることがあります。処方された抗生物質が体から抜けるまでと、抜けた後に腸内細菌叢にどのような影響を及ぼすのでしょうか?抗生物質投与中には腸内細菌は全滅してしまうのでしょうか?この記事では、抗生物質(この場合はシプロフロキサシン)に投与する前、投与中、投与後の3人の被験者の腸内細菌叢の組成を経時的に調査した結果を紹介します。

腸管出血性大腸菌感染の後遺症

新型コロナウイルス感染症の後遺症が心配されています。食中毒細菌感染の場合はどうでしょう?食中毒感染の場合には感染しても、治癒後は後遺症は残らないと考えている人も多いのではないでしょうか?しかし、そうでもないことを示す論文をこの記事では紹介します。腸管出血性による胃腸炎後の後遺症(高血圧、心疾患、腎臓病)に関する論文です。

出荷時の食品の微生物検査はどこまで役立つの?

食品製造工場で生産される食品(最終製品)の微生物検査の目的は何でしょうか?どこまで信頼できるのでしょうか?食品ごとに設定された微生物規格基準をクリアしていることの確認は勿論、必要です。しかし、自主検査において、食品の中にも最終製品の微生物検査がある程度有効なものと、ほとんど有効性が期待できないものがあります。では、どのような食品で有効で、どのような食品ではあまり有効ではないのでしょうか?本記事では、これを科学的に検証した論文を紹介します。著者は、国際食品微生物規格委員会(ICMSF )の議長(2022年5月現在)、ツヴィエタリング(Zwietering)博士です。

ポイントカード利用で腸管出血性大腸菌アウトブレイクの原因究明(フランス)

食中毒菌の原因食品の追求の疫学調査は、患者の聞き取り調査記憶によって実施されます。しかし、食中毒にかかるまでに日数が経っていたり、さまざまな食品を、大量に消費していたりする消費者の記憶を辿ることはしばしば困難です。そこで消費者履歴を正確に記録しているポイントカードを使う試みが 行われ始めています。本記事では、ポイントカードを使って腸管出血性大腸菌の原因食品を究明したフランス国立公衆衛生庁の事例を紹介します。

海外旅行を通じて広がる薬剤耐性菌

薬剤耐性菌の世界への広がりに、海外旅行がどのくらい影響しているのでしょうか? オランダのアルシア博士らは、オランダからの海外旅行者が海外渡航中に薬剤耐性菌(ESBL産生菌)をどのぐらい獲得するかについて調べました。その結果、旅行者は世界規模で薬剤耐性菌の出現と拡散の大きな要因と考えられると結論しています。

チョコレートを原因とするサルモネラ菌の食中毒リスク

チョコレートは微生物学的には安全性が高い食品です。ほとんどの製品は水分活性が低いため、常温で数ヶ月から1〜2年保存が可能です。しかし、別記事で紹介しているように(2022年4月に、ベルギー工場で生産されたチョコレートを原因とするサルモネラ菌食中毒がEUで発生)、サルモネラ菌による食中毒が稀に発生することがあります。なぜチョコレートでサルモネラ食中毒菌が起きるのでしょうか?これまでにもチョコレートによるサルモネラ菌食中毒が起きていたのでしょうか?この記事は、チョコレートにおけるサルモネラ菌食中毒のリスクについてまとめます。

オゾン水は手の消毒にアルコールと同じ殺菌効果があり、手荒れが無い

現在、療現場で手指の消毒として使用される主な消毒方法は、石鹸とアルコールです。石鹸やアルコールに対して敏感な人の手指の肌荒れの原因にもなっています。この記事ではアルコール殺菌と同等の効果を持つオゾン水の効果を示した論文を紹介します。オゾン水はアルコールと異なり、手荒れが少ないこともデータが示しています。