腸管出血性大腸菌O26はO157と比べるとどれくらい危険?

最近の報道で目にすることが増えた腸管出血性大腸菌、特にO157の発生が再び注目を集めています。先週、静岡県の高齢者施設での悲劇的な集団食中毒事件や、先月、岐阜県の焼き肉店での5歳の男の子のO157食中毒は、私たちに深い懸念を抱かせました。しかし、O157だけが問題ではありません。他の血清型も存在し、それらは同様に深刻な影響を及ぼす可能性があります。例えば、今年8月に山梨県甲府市の認定こども園でO26型による集団感染事件が発生しました。その際、新食品微生物学入門講座の受講者から、「大腸菌O26はO157と比較してどれほどの重篤性があるのか?」「幼児はO157のように溶血性尿毒症(HUS)になるリスクはあるのか?」という質問を受けました。この記事では、大腸菌O26とO157を比較し、それぞれの病原性の強さや、特に幼児における溶血性尿毒症(HUS)への影響について詳しく解説します。大腸菌のリスクについての理解を深めましょう。

ドッグフードが原因で赤ちゃんがサルモネラ食中毒(米国)

サルモネラ菌は乾燥食品においても生存可能であり、その中でもドッグフードは特に注意が必要です。アメリカ合衆国をはじめとする世界各国で、ドッグフード由来のサルモネラ食中毒が頻繁に報告されています。日本でも2019年8月にペットフードに汚染したサルモネラ菌による被害により、68匹のペットに嘔吐や下痢、血便、死亡などの症状が発生しています(ヒトの被害は報告されませんでした)。さて、2023年2023年11月9日のCDC(アメリカ疾病予防管理センター)の発表によると、アメリカでドッグフードが原因とされる幼児の食中毒事件が再び発生しました。本記事では、この事件の背後にある詳細な経緯を解明します。

食中毒の原因は従業員の鼻腔と手指からの黄色ブドウ球菌!イタリアの事例から学ぶ

黄色ブドウ球菌は、多くの場合、人の手指の表皮に生息しています。従業員の手が直接食品に触れることで、黄色ブドウ球菌が食品に移行し、エンテロトキシンを生成して食中毒を引き起こすことがあります。この記事では、実際にイタリアの食堂で従業員の鼻腔や手指からの黄色ブドウ球菌による汚染が原因となり食中毒が発生した事例を紹介します。この事例は、ブドウ球菌中毒の典型的な例であり、食品取扱者が鼻や手にエンテロトキシン産生黄色ブドウ球菌を保有していたことが食品汚染の主な原因とされています。

工場環境モニタリング指標として大腸菌群や一般生菌数はリステリア・モノサイトゲネスの代用になるか?

食品製造工場ラインでのリステリア検査において、代わりに一般生菌数や大腸菌群検査などを使用することはできないか、と考える品質管理担当者は多いかもしれません。しかし、実際に行われた検証結果によると、大腸菌や一般生菌数の検査結果とリステリア菌の検査結果は一致せず、これらの検査では代用することができないことが明らかになりました。本記事では、この問題を詳しく検証した論文を紹介します。リステリア検査の重要性とその正確性について理解するために、ぜひお読みください。

食品工場の環境微生物モニタリングプログラムのフランスでの普及状況は?

食品工場の安全は、微生物による汚染リスクを防ぐために不可欠な『環境モニタリングプログラム(EMP)』が鍵を握ります。この革新的なプログラムは、過去10年間でEUと米国で大きな関心を集め、新たな食品安全対策の一角を担っています。しかし、全ての工場での導入はまだまだ途中段階。今回は、EMP導入に積極的なフランスの食品工場でのその普及状況と現状について深堀りします。

食品工場の環境モニタリングにおける拭き取り検査ツールの性能比較と最適選択法

食品製造工場の環境モニタリングには、ガーゼ、スティックスワブ(綿棒)、スポンジ、コンタクトプレートなどの拭き取り検査ツールが使用されます。EU諸国の食品製造工場では、これらのツールの中でどれが最も頻繁に利用されているのか、また微生物の拭き取り検査の効率的な方法は何か、興味深い調査結果があります。フランスの食品や環境安全保障の国家機関ANSESが行った調査結果をご紹介します。品質管理担当者で拭き取り検査ツールの選択に悩んでいる方には必見の情報です。

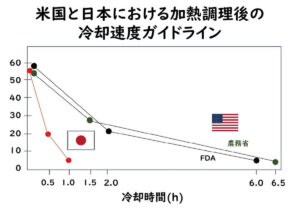

炊飯米の冷却におけるセレウス菌の危険:食中毒を防ぐための正確な温度と時間

最近、青森県八戸市の弁当業者に起因する全国規模の食中毒事件が発生し、関連するセレウス菌が注目を浴びています。この菌は、耐熱芽胞菌の一種で、炊飯時の温度で芽胞が死滅することはありません。不適切な温度管理により、菌が増殖し、食中毒を引き起こす可能性があります。ここで、セレウス菌の発芽と増殖リスクに関する正確な冷却の温度と時間について、読者の皆様はどれほどご存知でしょうか?リスク管理には、これらの詳細なデータが必要不可欠です。本記事では、米国農務省の研究者による、炊飯米におけるセレウス菌の増殖と冷却速度の関連性についての重要な調査結果を解説し、セレウス菌食中毒の予防策について詳細に探ります。

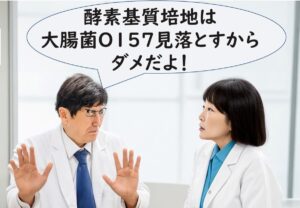

大腸菌の酵素基質培地:その本当の役割とは?

日本における食品安全規制では、糞便系大腸菌群(E.coli、ブロック体)の検査に関する規格基準が設定されている。以前、サイエンスフォーラムで実施した食品微生物学入門講座の受講生と個別質疑を行っている際に、この会社の日常的な自主検査において、糞便系大腸菌群の検査(E.coli、ブロック体)から、β-グルクロニダーゼ活性を用いた酵素基質培地に切り替えたいと上司に話したところ、この培地では、大腸菌O157がカバーできていないのでダメだと言われたという経験を私に話されたことがある。この記事では、本当にそうなのか?このような理解の仕方が見落としている盲点について解説し、また、改めて、指標菌培地としての酵素基質培地の役割を整理してみたい。

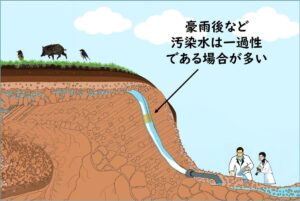

井戸水と湧き水:カンピロバクター食中毒の隠れたリスクを徹底解説

最近、流しそうめんによるカンピロバクター食中毒が報道され、多くの人々が驚きました。特に、新食品微生物学入門講座で学ぶ受講者からは、井戸水や湧き水がこのようなリスクを孕んでいるとは知らなかったとの声が寄せられました。この記事では、湧き水や井戸水がどのようにカンピロバクターのリスクを高めるのか、科学的な視点から解説します。また、日常的な微生物検査だけでは病原菌を検出しきれない可能性についても深掘りします。特に、微生物検査の陰性結果に過度に安心してしまう危険性については、食品製造業の品質管理者に警鐘を鳴らす内容となっています。

ミルクシェーキによるリステリア食中毒の死亡事例(米国ハンバーガーレストラン)

アイスクリームによるリステリア食中毒の事例(前記事で紹介)に引き続き、米国でハンバーガーレストランが提供したミルクシェーキによる食中毒が発生しました。2023年8月18日、米国ワシントン州保健局は、レストランのドライブスルーで提供されたハンバーガーに関連し、6人が感染し、そのうち3人が命を失うという悲劇が起きたことを公表しました。この記事では事件の詳細と背景を解説し、免疫力の低い基礎疾患を抱える感染者たちに焦点を当てます。食品安全に対する懸念が高まる中、我々はこの問題にどう向き合うべきなのでしょうか。