この記事では、サルモネラ菌の要点について説明する。住処から広がる性質を、単に覚えるのではなく理解するアプローチを取り、ドミノのような連鎖効果で理解できるように説明する。その後、サルモネラ菌には食中毒型と人から人へ感染する型の2タイプがあること、サルモネラの特殊な表記法(血清型表記)、食中毒のパターン、生卵とサルモネラのリスク、そしてサルモネラ菌の驚くべき乾燥耐性など、特に、入門者が理解すべき、サルモネラ菌の重要な特性について解説する。

下記のドミノ倒し理解は、本ブログの基礎講座でグラム染色と微生物の性質の関係に関する基礎事項(簡単な記事が5記事あります)を理解した上で読んでください。そうすれば、下記のドミノ倒しは簡単に理解できる。

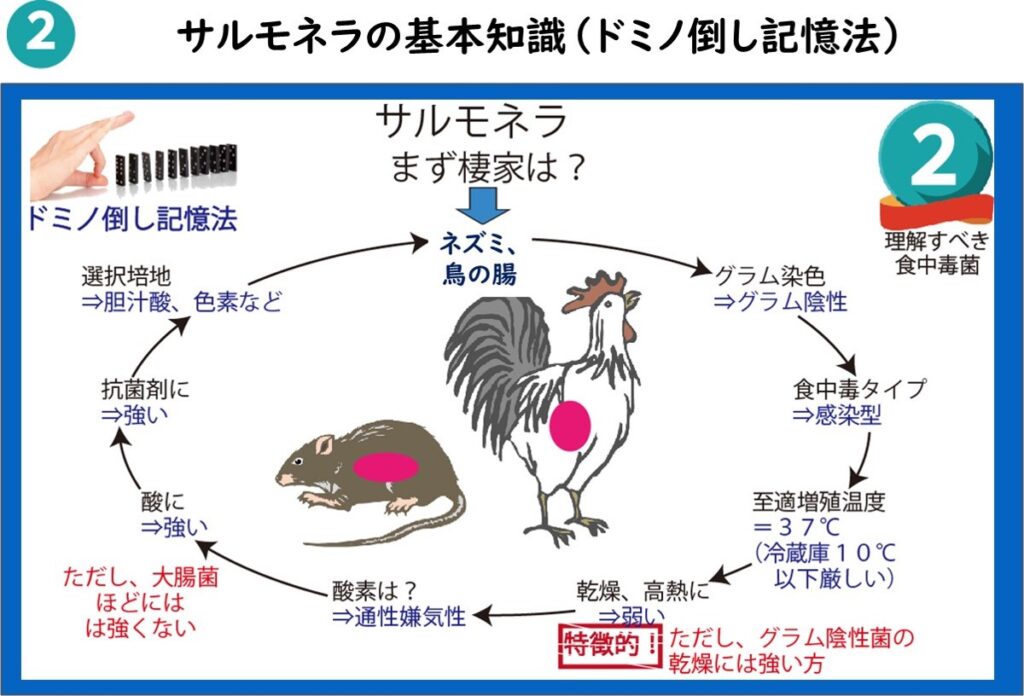

住処からドミノ倒しに理解する諸性質

個別の食中毒菌の性質を理解するためには、まず、それぞれの住処を理解することが重要である。住処を理解することによって、その他の性質はドミノ倒しのように連続的に理解できる。

1.まず最初に住処を理解する。サルモネラ菌は主にネズミや鶏の腸の中に生息する。ネズミや鶏の腸の中は水が豊富である。

2.従ってサルモネラ菌はグラム陰性菌であると理解できる。

3.また、グラム陰性菌なので感染型食中毒と理解できる。

4.サルモネラ菌の増殖に適した温度は哺乳動物や鳥類の体温に近い37°C付近である。したがって冷蔵庫のような低温では増殖できない。

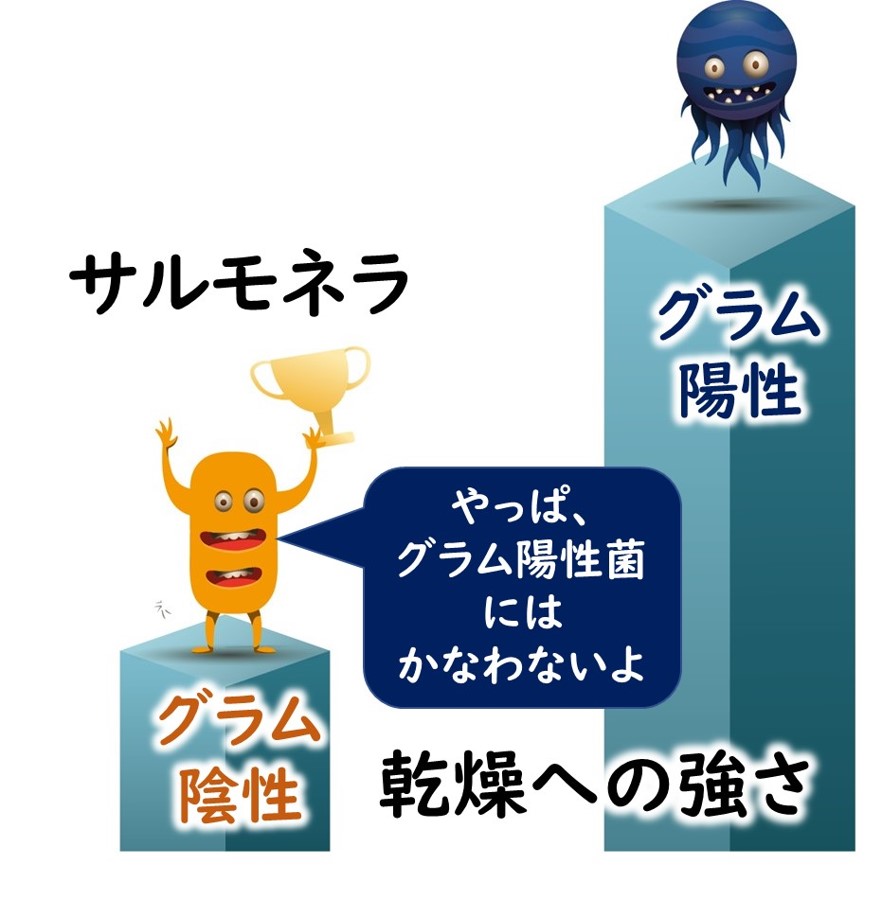

5.サルモネラ菌はグラム陰性菌のため、陸上環境における乾燥とか高い温度などには弱い。

ただし、他のグラム陰性菌に比べるとサルモネラ菌は比較的乾燥に対しては強い。このことは食品衛生管理上重要である。例えば工場の比較的乾燥した製造ラインなどでも他のグラム陰性菌に比べるとサルモネラ菌は比較的長く生存することが可能である。乾燥した食品などでもサルモネラ菌が生存している場合が多い。

6.サルモネラ菌は腸の中に住んでいる細菌なので通性嫌気性細菌である。

7.腸管出血性大腸菌のところでも説明したように、通性嫌気性菌は発酵代謝で有機酸をつくるので、酸に対して比較的強い。ただし、サルモネラ菌は大腸菌ほど酸に対して強くない注)。

注)サルモネラ菌と 腸管出血性大腸菌 の耐酸性メカニズムの違いとそれが及ぼす食品衛生上の意味については、下記記事をご覧ください。

なぜ、腸管出血性大腸菌がいる生レバーは禁止で、サルモネラ菌がいる生卵は禁止されていないの?

8.サルモネラ菌はグラム陰性菌なので細胞外膜をもち、疎水性官能基を持った化合物に対しては強い。

9.したがって、サルモネラ菌の選択培地にこれらの化合物を加えることにより、グラム陽性菌を排除することが可能である。

以上を、ドミノ倒しのように連続的に理解するとよいだろう。

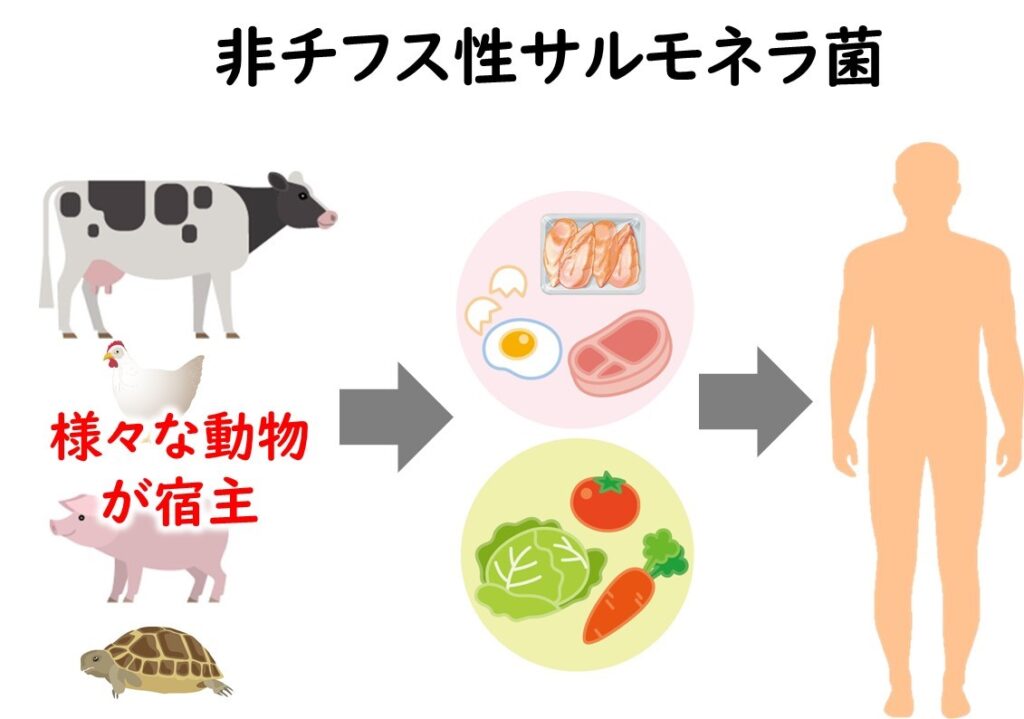

サルモネラ菌にも2タイプある

一口にサルモネラ菌といっても、おおまかに2つの病原菌にわけられる。

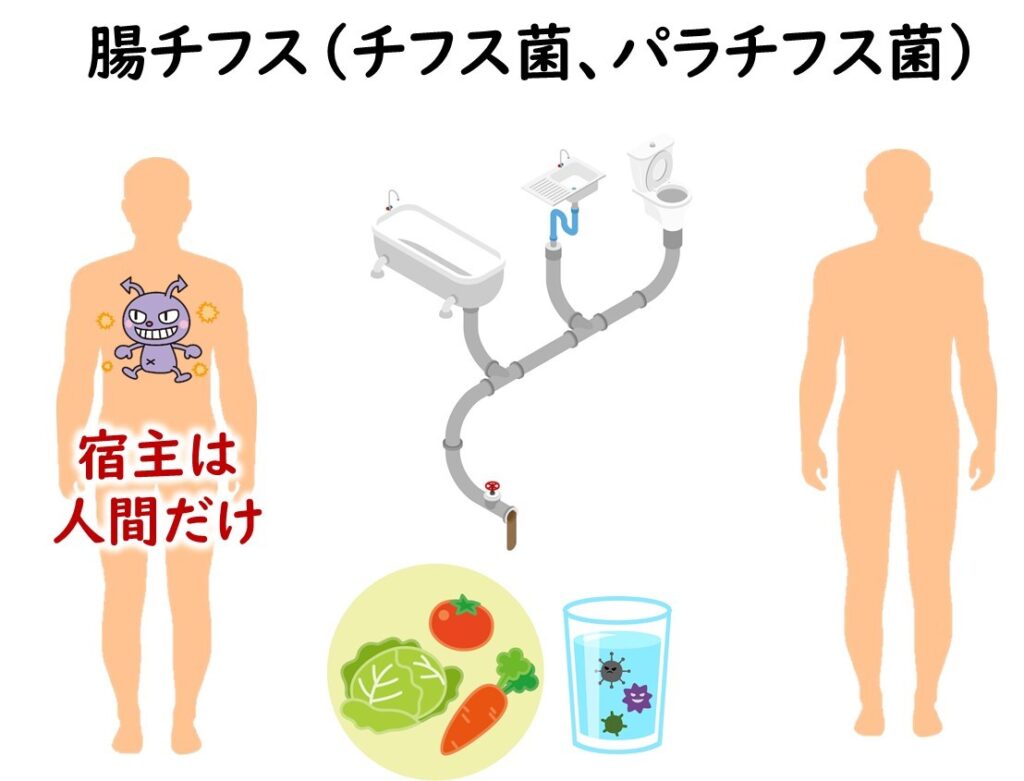

ひとつは、いわゆるサルモネラ菌中毒とよばれるもので、Salmonella TyphimuriumやSalmonella Enteritidis などの、サルモネラ菌が食品とともに摂食された場合に引き起こされる。いわゆるサルモネラ菌食中毒はこのパターンである。この場合、菌の由来は鳥、ネズミなど他の温血動物である。

一方、サルモネラ菌の中でも特殊なタイプであるSalmonella Typhi(腸チフス菌)とSalmonella Paratyphi A(パラチフス菌)によって引き起こされるチフス病の場合、菌の自然宿主はヒトであり、伝染病として扱われている。これにかかると血液中に菌が入り死亡率も高い。

食品の衛生管理上、日常的に遭遇するのは圧倒的に前者のほうである。

この二つのグループの感染重篤性がが明確に異なる。

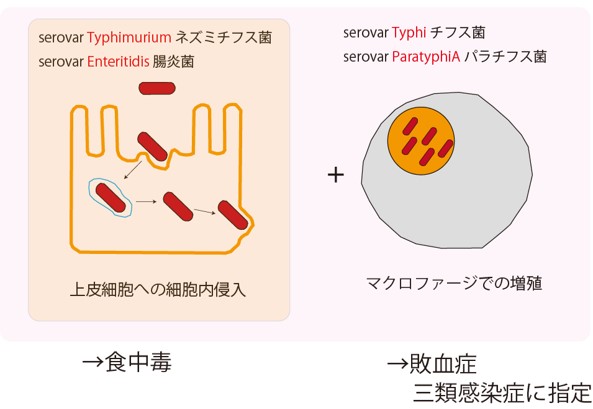

食中毒の原因となるSalmonella TyphimuriumやSalmonella Enteritidisなどのサルモネラ菌は腸管上皮細胞に侵入後、最終的には、貪食細胞などによって捕食され、撃退される。

一方、Salmonella Typhi(腸チフス菌)とSalmonella Paratyphi A(パラチフス菌)の場合、腸管上皮細胞に感染を広げるメカニズムは食中毒型のサルモネラ菌と同じであるが、これらのサルモネラ菌はは貪食細胞にのみこまれても、その後の消化から逃れるシステムを持っている。従って貪食細胞の中で生きながらえる。むしろ、かれらは貪食細胞を乗り物として利用して血液を通して全身に広がることが可能である。その結果、全身に重篤な症状を引き起こし、致死率も高い。

サルモネラの表記は特殊:血清型で表記する

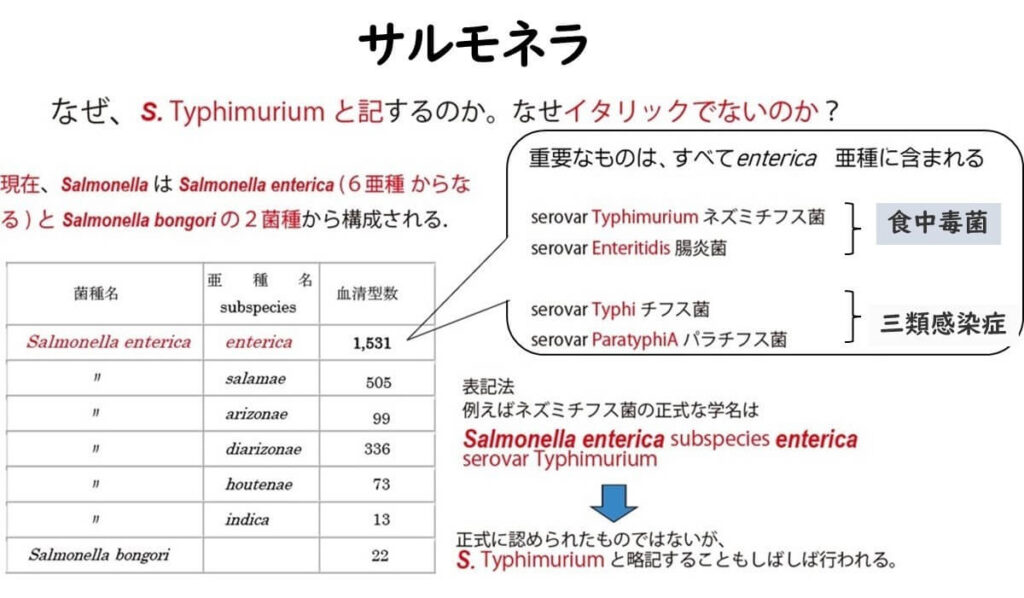

サルモネラの名前の表記は一般的な菌とは少し異なる。通常、バクテリアの名前は種名をイタリックで記載する。例えば、硫Staphylococcus aureus(黄色ブドウ球菌)や Escherichia coli (大腸菌)のように、種名の最初の文字は小文字で書かれる。しかし、サルモネラの場合は異なり、「Typhimurium」の最初の文字「T」が大文字で、ブロック体(非イタリック)で表記される。なぜこのように特殊な表記なのか?

実は、サルモネラは「enterica」という種の中の変異株によって成り立っている。この1種に、食品微生物として重要なサルモネラがすべて含まれている。さらに言えば、サルモネラには「subspecies」、つまり亜種が存在し、これらは糖の発酵性の違いなどの特性に基づいて細かく分けられる。特に、「Salmonella enterica」の「enterica」という亜種には、食中毒を引き起こすサルモネラやチフス菌、パラチフス菌といった重要な菌が全て含まれている。

問題は、この「enterica」亜種の中には、食中毒を引き起こすサルモネラと、より危険なチフス菌やパラチフス菌が混在していることだ。これらの菌を明確に区別するため、正確には「Salmonella enterica subspecies enterica serovar Typhimurium」というように長く表記するのが正しい。

しかし、この長い名前を毎回書くのは大変だ。そこで、特に学術的な文書での表記では、「Typhimurium」という血清型だけをブロック体の大文字で簡略に書くことが一般的になっている。これは公式に認められた方法ではないものの、実際の使用上の便宜から広く使われている。

以上が、サルモネラの名前の特殊な表記の背景である。

なお、サルモネラの中にも多数の血清型が存在する。その中でもサルモネラ・エンテリティディス(SE)による食中毒は、1980年代後半から、鶏卵を中心にパンデミックとして世界に広がった。 なぜ、一つの血清型が世界中に広がったかについては長らく謎であったが、最近の研究でこの理由が明らかとなった。このことについての記事は下記をご覧ください。

Salmonella血清型Enteritidis 世界規模の大規模食中毒拡散(パンデミック)株の起源が分かった!

サルモネラ菌食中毒のパターン

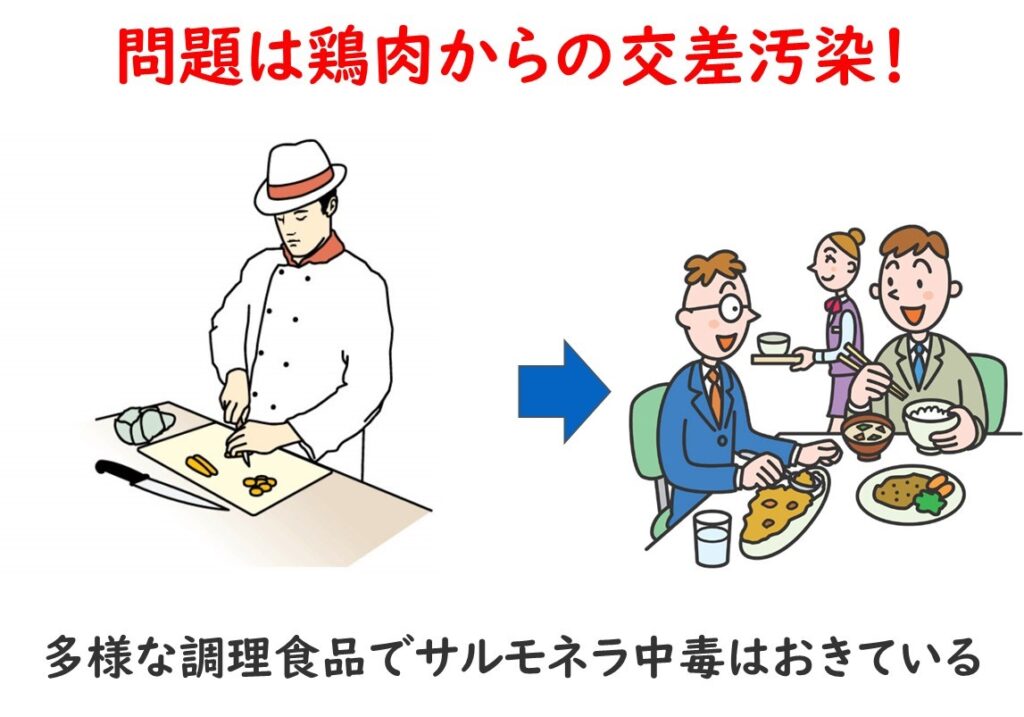

いわゆるサルモネラ菌中毒を起こすサルモネラ菌は鶏肉での汚染が高く、筆者が都内の鶏肉店やスーパーで調査した結果では、50%以上の鶏肉からサルモネラ菌が検出された場合があった。このように、サルモネラ菌菌自体は、普通に鶏肉などから頻繁に検出される。しかし、鶏肉は通常過熱調理するので、菌は死滅する。

ただし、注意しなくてはならないのは、鶏肉を切った包丁やまな板から他の食品にサルモネラ菌が交差汚染し、そこで菌が増殖し、ヒトの口に入るケースである。本菌については、鶏肉、畜肉などの生肉からその他の食品への2次汚染防除が最大の管理ポイントとなる。

生卵は大丈夫なの?

卵中のサルモネラ菌数

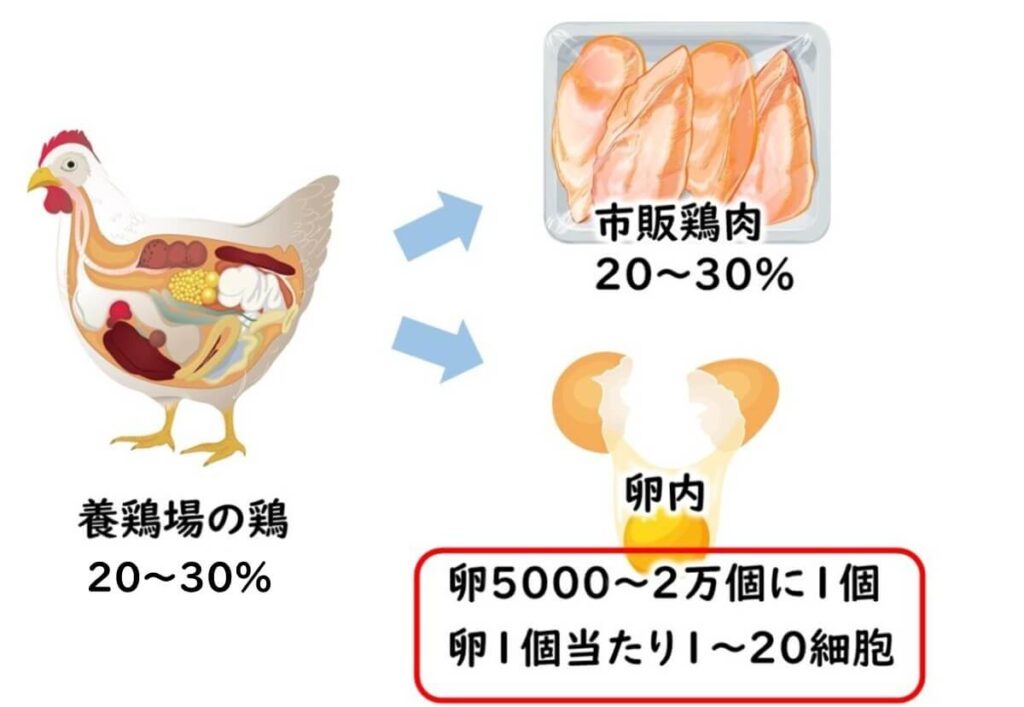

親鶏から鶏卵への垂直感染により、卵内にもサルモネラ菌が汚染する場合がある。国内で流通する生卵の汚染率は5000個~2万個に1個と考えられている注)。

注)国内の卵内部(in egg)の介卵感染については、下記の推定がある

- 食品安全委員会、食品健康影響評価のためのリスクプロファイル ~鶏卵中のサルモネラ・エンテリティディス~(改訂版、2010年):数千個に1 個の割合で発生し、その菌数は数十個

- 同じく食品安全委員会、食品健康影響評価技術研究(2011年):汚染の確率を0.0029%程度(4万個に1個)と推定

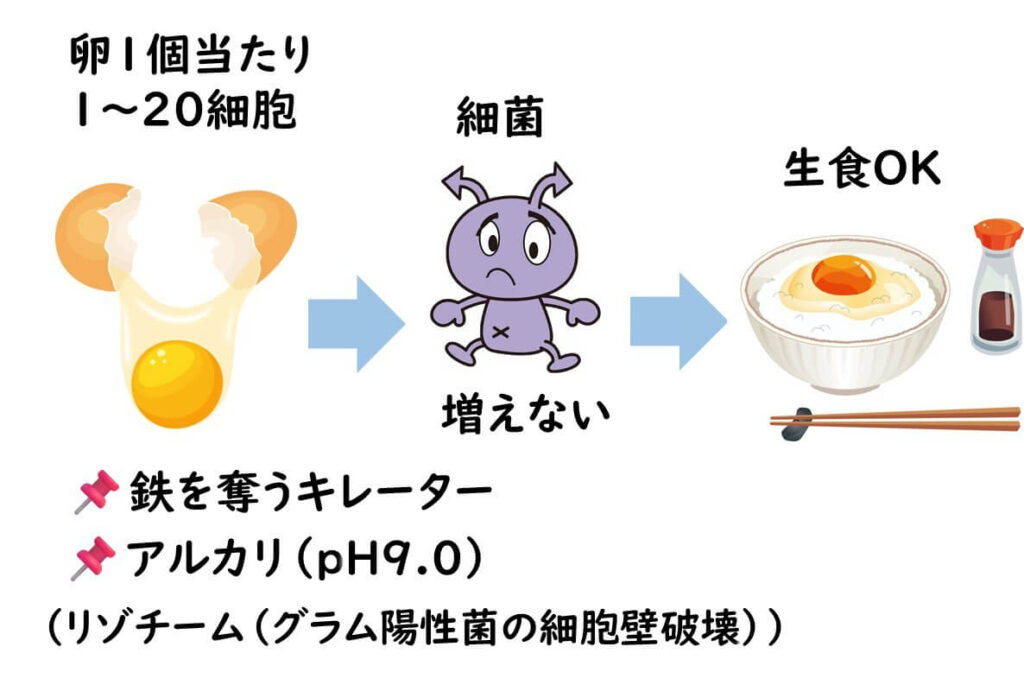

では、サルモネラ菌の入った生卵を食べたら、5000~2万回に1回の割合でサルモネラに感染するのだろうか?答えは基本的に「ノー」である。その理由は、汚染された卵に含まれるサルモネラ菌の数が卵1個当たり約10細胞で、これを超える菌数が生卵に含まれるケースはほとんどない。実際、サルモネラ菌食中毒を引き起こすためには、通常、 105 個以上の菌を持つ食品を摂取する必要があるとされている。注)。

注)人のボランティアが直接サルモネラ菌を飲み込むボランティア実験では、様々な血清群の感染量は 105 -1010 cfuであることが示されている。しかし、一方で、実際の食中毒発生時の食品のサルモネラ菌数かから推定した発症菌量は、100 cfu以下であるとの推計も発表されおり、サルモネラ菌についてはボランティア実験と実際の食中毒発生時のデータからとのデータ間の推定値が大きく、発症菌数については現時点では不透明な部分も多い。

サルモネラ菌の感染発症菌量についての詳細は下記の記事にまとめていますので、ご覧ください。

なぜ、腸管出血性大腸菌がいる生レバーは禁止で、サルモネラ菌がいる生卵は禁止されていないの?

卵中でのサルモネラ菌の増殖

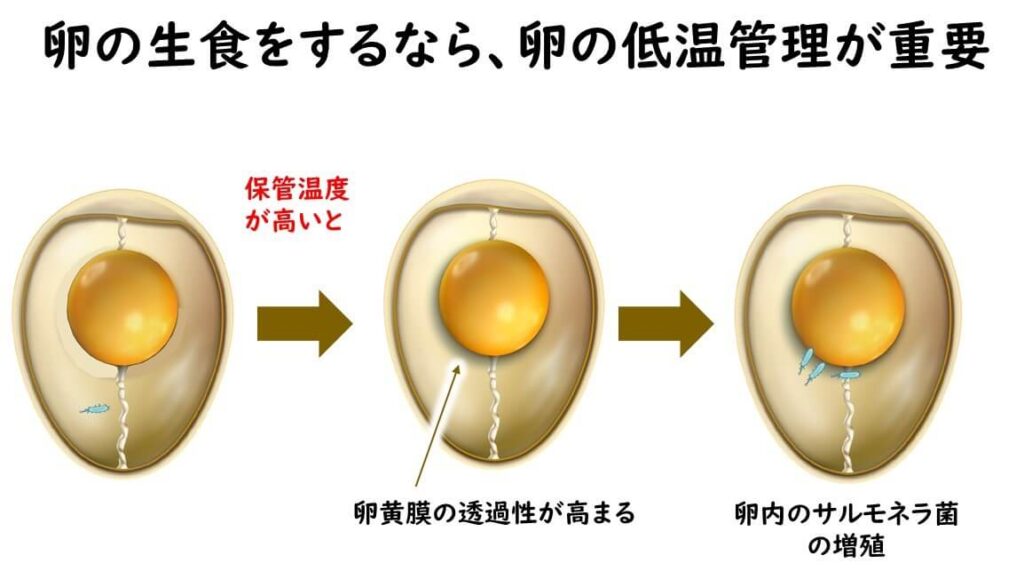

卵中に存在するサルモネラ菌の数は、親鳥が卵を産む時点で決まっており、卵の流通中に増殖することは基本的にないと考えられている。

卵の流通中にサルモネラ菌が増えない理由としては、仮に菌が内部に侵入していたとしても、増殖に適さない環境が白身に備わっているためである。鶏卵に限らず、卵や精子などの生殖細胞は種の保存に関わる重要な器官であり、もともと細菌からの侵入や増殖を防ぐ抗菌因子が多く存在する。

鶏卵の白身には、細菌の細胞壁を分解するリゾチームという酵素が含まれているが、これは主にグラム陽性菌に効果を示すものであり、グラム陰性菌であるサルモネラには効果が限定的である。しかし、白身には他にも、細菌の増殖に不可欠な鉄を奪うキレート作用を持つ物質が含まれており、鉄の利用を妨げることで増殖を抑制する。また、白身はpH9.0前後のアルカリ性環境であり、このような条件も多くの細菌にとって増殖に不利となる。

以上のことから、鶏卵の白身は複数の抑制要因によって、たとえ微量のサルモネラ菌が存在していても増殖しにくい環境となっており、流通中に菌数が増えるリスクはきわめて低いとされている。

ただし、卵の保管状態が常温で長期間であった場合には、卵中の卵膜の透過性が弱くなり、結果として卵の中でサルモネラ菌が増殖する可能性も指摘されている。

生卵で食中毒が起きた事例もある

生卵でサルモネラ食中毒による死亡事例もあるので、2例紹介しておく。ただし、いずれの事例も卵の殻表面ではなく卵の中に入っていたサルモネラ菌が直接の原因になったとは、状況証拠からは断定はできていない。

割卵後、3時間放置した生卵を食べて、山梨県で53歳の男性死亡

1997年、山梨県で、生卵によるサルモネラ食中毒で53歳男性が死亡した。

Salmonella Enteritidisによる家庭内食中毒での死者発生事例-山梨県

ただし、この事例では、患者が死亡してからの届出されたこと、初発から11日も経過していたこと、さらに患者がひとりで食事を摂っていたことなどから原因食品を推定することが困難であった。以下は、生前の問診や家族の聞き取り調査からの推定。

8月2日午前7時すぎ、患者本人ひとりが朝食のため生卵を割り食事をしようとしたが、急用ができたため外出し、午前10時に帰宅後割った卵を納豆にかけて食事を摂った。割卵後3時間、室温に放置されたのか、冷蔵庫に保存されたのかは不明である。患者家族の他の2人は卵を食べていなかった。割卵した卵の室温での放置の可能性が高いと考えられた。

「生卵入りオクラ納豆」を食べた70歳女性が死亡し、訴訟により、生産者に賠償責任判決

2011年8月に「生卵入りオクラ納豆」を食べて70歳代女性が死亡した。

食品保健科学情報交流協議会、食品衛生レビュー59:鶏卵が関係したサルモネラ食中毒死亡事故とその対策

遺族が鶏卵生産者及び販売者に対し「衛生状況を十分に確認して出荷、販売する義務があるのを怠った」として、損害賠償を求めて民事訴訟した。宮崎地裁は、訴えをほぼ認め、遺族の生産者に約4,500万円支払うよう命じた。

卵の購入日は、摂食日の3日前の8月2日であった。この事件については行政記録が公開されていないので、割卵調理後直ぐに摂食したかは不明。

いずれの事件も卵の殻の表面だったのか、卵の中だったのかについては断定できない

上記いずれの事件でも、生卵の中にサルモネラ菌が入っていたのか、卵の殻にサルモネラ菌が付いていて、それが割断した際に生卵に汚染したのかについても、明確な情報があるわけではない。

生卵は100%安全とは言い切れないかもしれない

サルモネラ菌に限らず感染型食中毒菌がヒトに食中毒を引き起こすために必要な数は、胃酸による殺菌機構やヒト自身の持つ免疫能力にと密接な関連があると考えられているので、胃を切除しているヒトや、老人や子供など免疫力の弱い人の場合は、生卵は避けたほうがよいであろう。また、サルモネラ菌の発症菌数については、わずか数細胞でも発症する可能性があるとの指摘もあり、生卵の生食が100%安全であるとも言い切れない。

※サルモネラ菌の感染発症菌量についての詳細は下記記事をご覧ください

なぜ、腸管出血性大腸菌がいる生レバーは禁止で、サルモネラ菌がいる生卵は禁止されていないの?

鶏肉由来のサルモネラ汚染にも注意

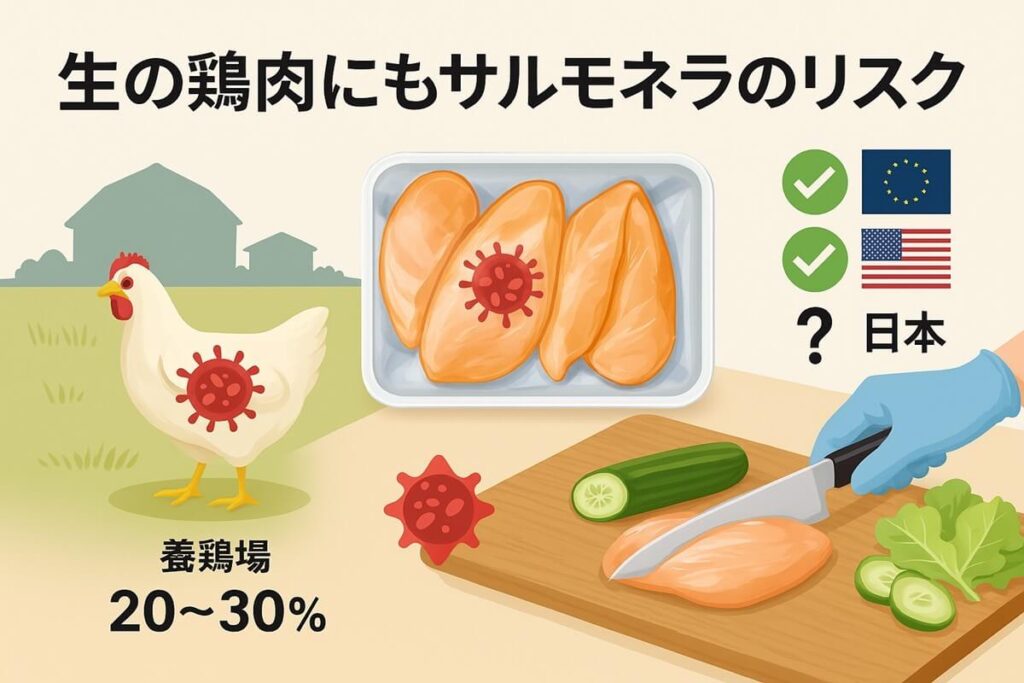

これまで主に卵のリスクについて見てきたが、近年の国内外の動向を踏まえると、サルモネラによる食中毒のリスク源としてより重要なのは「生の鶏肉」である。

筆者が過去に都内の小売店で行ったPCR調査では、市販鶏肉の約20〜30%からサルモネラ菌が検出された。これは他の報告とも概ね一致しており、鶏肉は流通段階で一定の確率で汚染されていると考えるのが妥当である。

国際的にもこの問題は重視されており、EUでは2011年から、家禽へのサルモネラワクチン接種や生鶏肉への規制値の導入が進められている。米国でも2021年の「パン粉付き冷凍鶏肉製品」に対する規制を皮切りに、現在では生鶏肉全体への汚染基準の導入が検討されている。

関連記事はこちら:

一方、日本では生鶏肉中のサルモネラに関する明確な基準はなく、最終的なリスクコントロールは調理現場(飲食店や家庭)に任されているのが現状である。

したがって、サルモネラ対策を語る際には卵だけでなく、鶏肉由来の汚染と、それに伴う交差汚染リスクを十分に意識する必要がある。

卵は割ったあとが怖い

一度割卵し、黄身と白身が混ざってしまった場合、生卵を割卵してそのまま食べることにくらべると、サルモネラ菌食中毒のリスクは、はるかに高くなる。黄身には鉄分を含めてサルモネラ菌にとっての栄養が豊富に含まれており、割卵して混ざった卵液中ではサルモネラ菌は旺盛な増殖を開始する。卵焼きやオムレツ、チーズケーキ、あるいは自家製マヨネーズなどからサルモネラ菌食中毒が起きる場合が多いが、これらの原因は、ほとんどの場合、割卵後(卵の外郭に汚染していたサルモネラ菌による)で卵液の管理不備(殺菌、温度管理)が原因である。

サルモネラ菌は乾燥にどれだけ強いの?

ところで、サルモネラ菌は他のグラム陰性菌より比較的乾燥に対して耐性であると述べた。

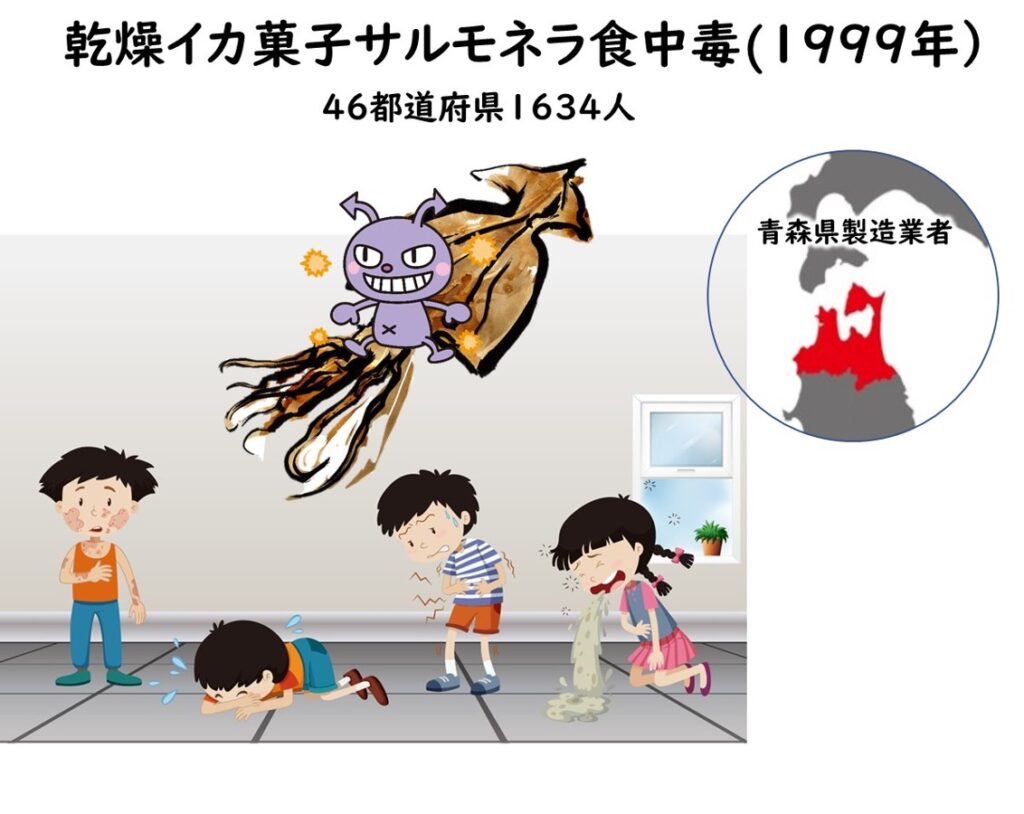

実際、日本では過去に、1999年に乾燥イカ菓子でのサルモネラ菌食中毒事件も起きている。

また、2019年には乾燥鶏ささみ肉を用いたペットフードでの犬のサルモネラ菌中毒もおきている。

米国では水分活性0.35のピーナッツバターでの食中毒が何度も発生している。

米国でまたピーナッツバターによるサルモネラ食中毒が発生しました

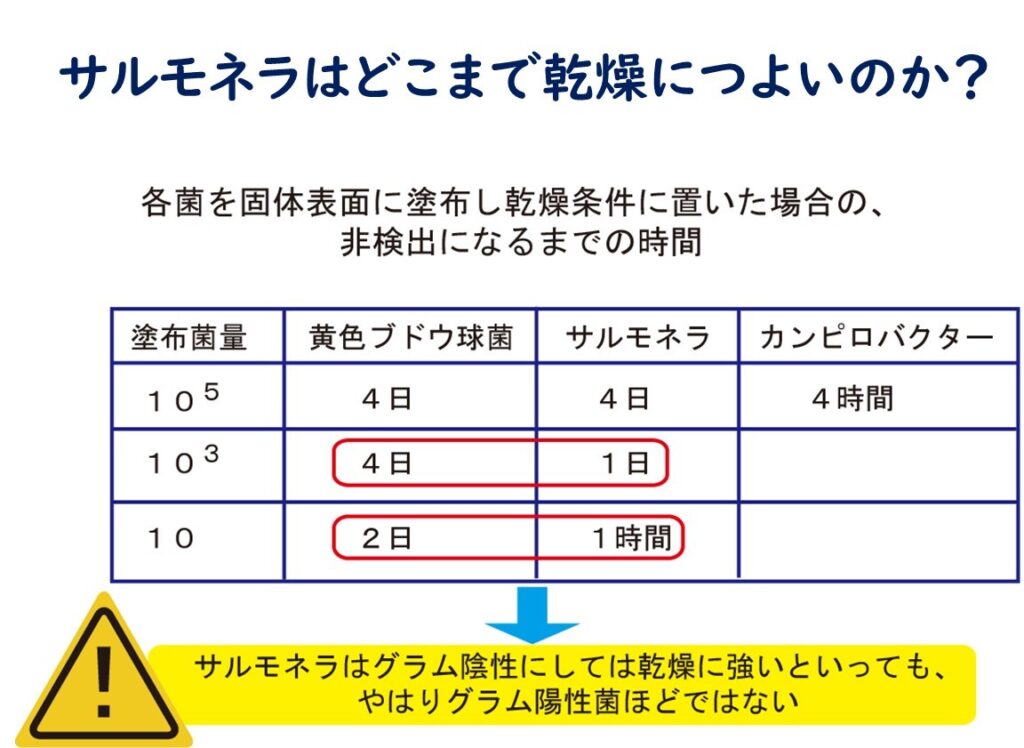

しかし、前述したように、サルモネラ菌はグラム陰性菌である。グラム陰性菌はグラム陽性菌に比べると乾燥などのストレスには弱い。ブログ運営者はグラム陽性菌の代表として黄色ブドウ球菌、グラム陰性菌の代表としてサルモネラ菌とカンピロバクターを用いて実験を行ったことがある。カンピロバクターが最も乾燥に弱い。サルモネラ菌はカンピロバクターに比べるとはるかに乾燥には強い。しかし黄色ブドウ球菌などグラム陽性菌と比べると弱いということが実験結果から示された。

すなわち一般的にサルモネラ菌が乾燥に強いと理解されているが、あくまでもグラム陰性菌の中では比較的強い方だということであり、黄色ブドウ球菌などのようなグラム陽性菌より強いということはないという理解をしておく必要がある。