■ 食品微生物の基礎講座

食中毒菌10種類の覚え方 ⑧リステリア菌

本記事では、リステリア菌とはどのような食中毒菌なのか、リステリア症になった場合の症状はどのようなものか、 高齢者や妊婦で 特に注意しなくてはならないこと、 チーズや生ハムなどだけではなく、 加熱せずに食べる Ready to eat 食品(サンドイッチ、果物や野菜、明太子やスモークサーモンなどの水産加工品など) のすべてで、注意をしなくてはならない点やその理由を説明する。

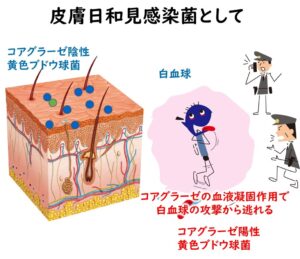

食中毒菌10種類の覚え方 ⑦黄色ブドウ球菌

この記事では、黄色ブドウ球菌について説明する。 下記のドミノ倒し理解は、本ブログの基礎講座でグラム染色と微生物の性質の関係に関する基礎事項(簡単な記事が5記事あります)の理解した上で読んでください。そうすれば、ドミノ倒し […]

食中毒菌10種類の覚え方 ⑥ボツリヌス菌

この記事では、ボツリヌス菌について説明する。 下記のドミノ倒し理解は、本ブログの基礎講座でグラム染色と微生物の性質の関係に関する基礎事項(簡単な記事が5記事あります)の理解した上で読んでください。そうすれば、ドミノ倒しは […]

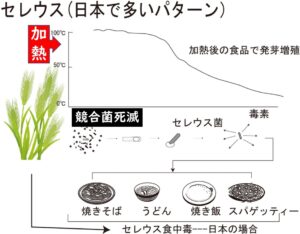

食中毒菌10種類の覚え方 ⑤セレウス菌

セレウス菌について説明する。 下記のドミノ倒し理解は、本ブログの基礎講座でグラム染色と微生物の性質の関係に関する基礎事項(簡単な記事が5記事あります)の理解した上で読んでください。そうすれば、ドミノ倒しは簡単に理解できま […]

食中毒菌10種類の覚え方 ④腸炎ビブリオ

本記事では腸炎ビブリオ(Vibrio parahaemolyticus)の特徴について分かりやすく説明する。なぜ腸炎ビブリオは海洋細菌であるのにも関わらず人に感染するのか?哺乳動物の体温に強く、低温に弱いという海洋細菌らしからの性質、真水では弱いという海洋細菌らしい性質、日本の寿司文化との関係、腸炎ビブリオの症状や潜伏期間、治療法、食品中での検査方法などについてすべて総合的に関連付けて解説する。

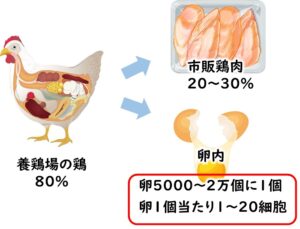

食中毒菌10種類の覚え方 ③カンピロバクター

本記事では、カンピロバクター食中毒の原因菌のカンピロバクターとはどのような細菌か、その基本的性状(高い生育温度、微好気性の性質)、カンピロバクター腸炎になりやすい食べ物はなぜ鶏肉なのか、潜伏期間(発症時間)や症状(比較的軽い)、なぜ、カンピロバクター腸炎のあとに手足のしびれをともなうギランバレー症候群がおきる可能性があるのか、そもそもギランバレー症候群とは何か、食中毒の防止対策は何か、などについてわかりやすく解説する。

食中毒菌10種類の覚え方 ②サルモネラ菌

この記事では、サルモネラ菌の要点について説明する。住処から広がる性質を、単に覚えるのではなく理解するアプローチを取り、ドミノのような連鎖効果で理解できるように説明する。その後、サルモネラ菌には食中毒型と人から人へ感染す […]

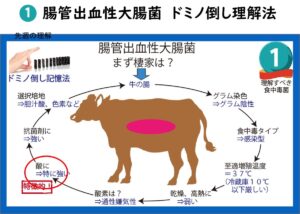

食中毒菌10種類の覚え方 ①腸管出血性大腸菌

これから10記事連続で、個別の代表的な食中毒菌について説明を加えていく。まずトップバッターとして腸管出血性大腸菌の説明をする。腸管出血性大腸菌の症状や、潜伏期間、原因、感染経路などについて、個別に暗記せずとも、ドミノ方 […]

乳酸菌(特に食品の腐敗細菌として)

食品産業においては、ヨーグルトや発酵食品などで活躍する善玉菌だけでなく、食品の腐敗変敗細菌として問題となる変敗乳酸菌の問題が多い。この記事では、食品の腐敗でさまざまな問題を起こす乳酸菌の問題について重点的に説明する。