ドイツでは最もリステリア菌感染しやすい食べ物はスモークサーモンである

リステリア菌に汚染されたスモークサーモンおよびグレービングサーモン製品が、ドイツにおけるリステリア症感染の深刻なリスクとなっているようです。ドイツでは、10年の間に20件以上のリステリア症のアウトブレイクがサーモン製品に関連しています。原因食品が特定されなかったアウトブレーク事例も含むと、スモーク魚を原因とするリステリア感染症の件数ははもっと上がるのではないか危惧されています。

中国における妊婦やその他の人々のリステリア菌食中毒と食べ物の関係

中国では、現時点で、リステリア菌によるアウトブレイクは確認されていません。したがって、リステリア菌と食べ物との関係についてほとんど分かっていません。この状況は日本と似ています。しかし、病院レベルの調査ではリステリア感染患者は、妊婦を中心に数多く確認されています。この点も、日本の状況と同様です。このたび、中国人のリステリア菌感染にとって危険な食べ物や食生活習慣の一端が明らかになりました。北京疾病予防管理センターのニウ博士らの報告(2022年2月出版)です。

米国でまたピーナッツバターによるサルモネラ食中毒が発生しました

米国でピーナッツバターによるサルモネラ食中毒が発生しました。2022年5月25日現在、12州から合計16人のSalmonella Senftenbergのアウトブレイク株への感染が報告されています。米国では2006年から2012年にかけて、3回もピーナッツバターによるアウトブレイクが発生しています。当時のオバマ大統領がテレビ出演し、繰り返されるアウトブレイクを防げないFDAを非難したことなどでも知られています。あれから10年、またしても、ピーナッツバターによるサルモレラ食中毒が繰り返されてしまいました。

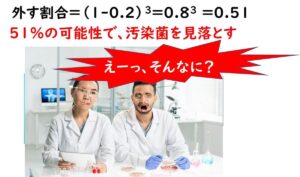

食品の微生物検査の目的と精度計算法をわかりやすく説明します

食品の微生物検査の目的を正しく理解し、その精度について知っておくことは重要だ。では、微生物検査ではどれくらいの確率で正しく汚染食品を検出できているのだろうか? 例えば、汚染率10%の食品サンプルをn=3で検査した場合に、すべて陰性と判断してしまう確率は? あるいは、汚染率10%の食品サンプルを95%の精度で検査するためには、いくつのサンプルを分析すればよいのか?

こうした確率の計算には「二項分布」という考え方が使われる。 しかし、「二項分布」と聞くと難しそうに感じるかもしれない。だが心配はいらない。実は、この考え方は くじ引き にたとえると、とても直感的に理解できる。

本記事では、これらの計算を 自分でExcelを使って行えるようになる ことを目指し、順を追ってわかりやすく解説する。数学が苦手な人でも大丈夫! 読み進めれば、食品の微生物検査の精度を確率的に理解する力 が身につくはずだ。

出荷時の食品の微生物検査はどこまで役立つの?

食品製造工場で生産される食品(最終製品)の微生物検査の目的は何でしょうか?どこまで信頼できるのでしょうか?食品ごとに設定された微生物規格基準をクリアしていることの確認は勿論、必要です。しかし、自主検査において、食品の中にも最終製品の微生物検査がある程度有効なものと、ほとんど有効性が期待できないものがあります。では、どのような食品で有効で、どのような食品ではあまり有効ではないのでしょうか?本記事では、これを科学的に検証した論文を紹介します。著者は、国際食品微生物規格委員会(ICMSF )の議長(2022年5月現在)、ツヴィエタリング(Zwietering)博士です。

HACCP導入により微生物検査は必要なくなるの?どの微生物検査が残るの?

HACCP義務化の背景には、工程管理により微生物検査を減らしていくという考え方がある。分布及び存在量の少ない危害微生物のリスク判定に、最終製品の数少ないサンプルを抜き打ち検査しても、安全性を担保出来ないからである。では、HACCP導入により微生物検査は必要なくなるだろうか?微生物規格基準を証明する検査以外に、どのような微生物検査が残るのか?本記事ではHACCPに基づく衛生管理における微生物検査の在り方の基本事項について整理する。

フランスで発生した冷凍ピザによる腸管出血性大腸菌アウトブレイク

2022年3月から4月にかけてフランス全土で冷凍ピザによる腸管出血性大腸菌感染が発生しました。2022年4月25日現在、55人の患者が確認されています。ほとんどの患者は子供たちです。溶血性・尿毒症症候群(HUS)注)も多くの子供たちが発症し、死者も2名出ています。また意識不明の植物状態の子供たちもいて、現在フランス全土で大きな心配時となっています。世界最大の食品・飲料会社のネスレ社の傘下のブイトーニ社の冷凍ピザが原因であると当局は推定しています。現在フランス公衆衛生当局によりついてこの工場の衛生管理状態について調査中です。

ポイントカード利用で腸管出血性大腸菌アウトブレイクの原因究明(フランス)

食中毒菌の原因食品の追求の疫学調査は、患者の聞き取り調査記憶によって実施されます。しかし、食中毒にかかるまでに日数が経っていたり、さまざまな食品を、大量に消費していたりする消費者の記憶を辿ることはしばしば困難です。そこで消費者履歴を正確に記録しているポイントカードを使う試みが 行われ始めています。本記事では、ポイントカードを使って腸管出血性大腸菌の原因食品を究明したフランス国立公衆衛生庁の事例を紹介します。

海外旅行を通じて広がる薬剤耐性菌

薬剤耐性菌の世界への広がりに、海外旅行がどのくらい影響しているのでしょうか? オランダのアルシア博士らは、オランダからの海外旅行者が海外渡航中に薬剤耐性菌(ESBL産生菌)をどのぐらい獲得するかについて調べました。その結果、旅行者は世界規模で薬剤耐性菌の出現と拡散の大きな要因と考えられると結論しています。

食品の水分活性と加熱殺菌時の微生物の耐熱性の関係

低水分活性食品中では加熱殺菌時における微生物の熱耐性が上昇する。したがって、これらの食品の加熱には注意が必要である。水分活性を下げると、どのぐらい微生物のの耐熱性は上昇するのだろうか?本記事は、食品の水分活性が微生物の耐熱性及ぼす影響についてまとめる。