韓国産キムチによりカナダで腸管出血性大腸菌0157食中毒

韓国産キムチによる腸管出血性大腸菌O157:H7の食中毒がカナダで発生しているようです。カナダ公衆衛生庁(PHAC)によって1月29日に発表されました。 2022年1月28日の時点で、キムチに関連する腸管出血性大腸菌O157の食中毒事例が14件確認されています。 本記事では現時点でカナダ公衆衛生庁の発表内容を紹介します。また同時に、過去のキムチによる下痢性大腸菌感染症として、 2012年に韓国で発生した腸管毒素原性大腸菌(ETEC)の事例も紹介します。

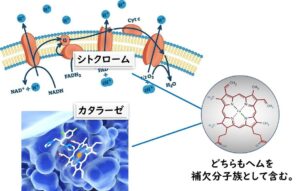

なぜカタラーゼ試験でグラム陽性菌の中から乳酸菌を見分けることができるのか?

本記事では、カタラーゼ試験でグラム陽性菌の中から見分けることができる乳酸菌について説明する。なぜ乳酸菌だけがグラム陽性菌の中でカタラーゼ陰性なのか?カタラーゼ陰性なのに、なぜ酸素条件下で生存できるのか?そもそも、なぜ乳酸菌は酸素があっても乳酸発酵しかしないのか?つまるところ、乳酸菌とはどのような細菌なのかについて説明する。最後に、乳酸菌の定義、特徴、性質および乳酸発酵について基礎知識をを整理する。

チルド食品の変敗と低温細菌(乳酸菌)

本記事は、チルド食品の変敗と低温細菌(乳酸菌)に関するものです。 30°C の培養温度では検出できない低温細菌を、16S rRNAアンプリコンシークエンス解析(細菌叢解析)によって明らかにした結果を紹介します。以前、別記事で、ベルギーのゲント大学のポカソス博士らが、30°C 培養では、低温細菌を計測できず、微生物数を過小評価していることを示した論文を紹介しました。本記事はその続編です。

16S rRNAアンプリコンシーケンス解析(細菌叢解析)の食品微生物検査への応用法のすべてをわかりやすく解説します

次世代シーケンサーを用いることにより、ハイスピード、低コストで、DNAの配列を読むことができるようになった。食品から直接多様な微生物のゲノムを抽出する16SrRNAアンプリコンシーケンスにより、培養法に比べると格段のスピードで細菌叢を解析できることが可能となった。本記事では、 16SrRNAアンプリコンシーケンス解析 が食品産業界のどのような場面で活用できるのかについて、未来を見据えた展望をしてみたい。

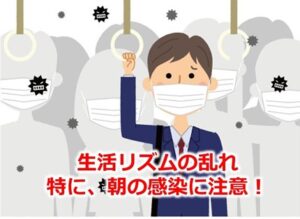

バイオリズムとウィルス感染

今回紹介する論文は、ウィルスへの感染には人の体内時計(バイオリズム)も密接に関わっている証拠を示す論文です。朝の方が夕方よりもバイオリズムとの関係でウィルスに感染しやすいようです。

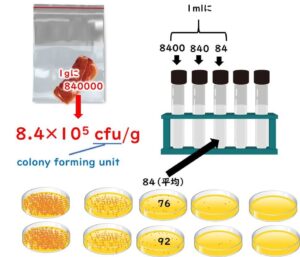

一般生菌数の測定方法

plate count,)は、食品企業で勤務しているものなら、誰しもが日常的に行っている微生物検査である。この記事は、食品微生物学の超入門者向けに一般生菌数の測定方法を説明する。

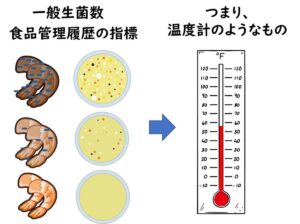

一般生菌数の意味を正しく理解しよう

この記事で、食品や私たちの身の回りにどのくらいの数の微生物がが存在しているかにについて理解を深める。新鮮な食品や腐敗した食品、あるいは糞便、もしくは空気中にどれぐらいの数の微生物がいるのか?空気中に舞う埃ひとかけらにどれぐらいの微生物が存在するか?このような私たちの身の回りの微生物数に関する基本的な理解がないと、測定結果の解釈で、思わぬ落とし穴に落ちる可能性がある。

ノロウィルスの感染力を調べるボランティア実験

ヒトの感染症では、動物と異なり、直接的に感染病原体に感染させる実験はほとんど行われません。しかし、ヒトを感染病原体に感染させる実験が行われる場合もあります。今回紹介する論文はその一つです。ノロウィルスの感染力(感染用量)を直接ヒトボランティア感染実験によって調べた例です。米国ベイラー医科大学のアトマー博士らの研究です

PCR法による食品の微生物検査の留意点

PCR検査による食品微生物の検査は、迅速性という点で培養法に比べ優位である。ただし、 PCR検査 の技術特性と実施に伴うリスクについて正確に理解しておかないと、思わぬ落とし穴に落ちることになる。本記事では、PCR検査による食品から微生物の直接検出における留意点について解説する。

スーパー販売のミックス野菜サラダで腸管出血性大腸菌O157のアウトブレークが連続発生(米国)

1月6日の 米国疾病予防管理センター(CDC )の発表によると、スーパー販売のミックス野菜サラダ製品で大腸菌 O 157のアウトブレイクが米国で立て続けに発生しています。ベビースピナッチによるものと有機栽培によるオーガニックサラダによるものが別々に独立して発生しているようです。今週はこれらの食中毒について紹介します。